Mystères de la Cité des Morts: Histoire et Vie en Égypte

Cette vaste nécropole qui s'étale sur sept kilomètres carrés au cœur du Caire défie toutes les conventions urbaines contemporaines.

La cité des morts Egypte révèle un phénomène sociologique d'une complexité saisissante, où les frontières traditionnelles entre l'existence et la mort s'effacent dans un entrelacement architectural millénaire.

L'histoire de ce site exceptionnel remonte à plus de quatorze siècles, époque où les premiers musulmans établirent cette nécropole qui allait devenir l'une des merveilles patrimoniales les plus énigmatiques du monde islamique.

Reconnue par l'UNESCO depuis 1979, cette cité funéraire abrite désormais une population de plus de deux millions d'habitants, contraints de s'installer dans ces lieux sacrés face à l'aggravation de la crise immobilière cairote.

Cette cohabitation extraordinaire entre vivants et défunts s'épanouit malgré les défis infrastructurels considérables.

Nombreuses sont les zones dépourvues d'électricité et d'eau courante, transformant cette portion préservée de la capitale égyptienne en un laboratoire social fascinant.

Les familles les plus vulnérables économiquement ont établi leurs foyers dans d'anciens mausolées et tombeaux, adaptant ces monuments funéraires somptueux en habitations de fortune tout en préservant leur fonction sépulcrale originelle.

L'exploration de cette nécropole s'impose comme une étape fondamentale de toute découverte approfondie du Caire.

Les trente monuments mamelouks protégés par l'UNESCO côtoient d'innombrables sépultures remarquables demeurées hors inventaire officiel, créant un ensemble patrimonial d'une richesse architecturale inestimable.

L'engagement international se matérialise notamment à travers le projet Patrimoine pour les vivants dans la Cité des morts, bénéficiant d'un financement européen d'un million d'euros, témoignant de la reconnaissance mondiale de ce patrimoine vivant exceptionnel.

Ne manquez rien des incontournables : pyramides, musées, et quartiers authentiques dans notre itinéraire complet du Caire en 5 jours.Découvrez le Caire en 5 jours

Table des matières:

Cette imposante nécropole cairote, connue sous l'appellation d'Al-Qarafa, recèle une histoire d'une profondeur remarquable, puisant ses fondements dans l'avènement de la civilisation islamique sur les terres d'Égypte.

Une nécropole fondée au 7e siècle

Les fondations de la cité des morts egypte s'ancrent profondément dans l'aube de l'époque islamique.

Établie au VIIe siècle, cette nécropole constitue le premier cimetière musulman d'Égypte, érigé dans la foulée de la conquête arabe qui vit naître Fustat, première capitale islamique du territoire égyptien.

Cette vaste étendue funéraire de plus de mille hectares fut judicieusement implantée à l'est d'Al-Fustat, sur des terres naturellement surélevées offrant des conditions idéales pour l'inhumation.

L'appellation "Al-Qarafa" trouve ses origines dans une tradition tribale précise.

Ce territoire était initialement consacré à une branche spécifique de la tribu yéménite des Maafir, connue sous le nom de Banou Qarafa.

Les chroniques historiques attestent qu'Amir Al-Maafiri fut le premier musulman à reposer en ces lieux sacrés.

L'usage voulait que l'on désignât tout défunt comme étant enterré auprès d'Amir, qui est près des Banou Qarafa, formule qui s'imposa progressivement pour nommer l'ensemble de la nécropole.

Dès son établissement initial, la cité des morts présentait des structures quasi identiques à celles que nous observons aujourd'hui, révélant une continuité architecturale exceptionnelle qui traverse les siècles avec une constance remarquable.

L'évolution sous les dynasties fatimide, mamelouke et ottomane

Les siècles ont façonné cette nécropole selon les vicissitudes politiques et culturelles successives.

Une période d'adversité marqua le règne d'Al-Moustansir, caractérisée par l'incendie dévastateur d'Al-Fustat et la réduction drastique des subsides régionaux, précipitant le site dans un déclin temporaire.

L'époque mamelouke (1250-1517) révolutionna néanmoins le destin de cette nécropole historique.

Les sultans mamelouks, notamment ceux de la lignée Burgi, entreprirent l'édification de leurs propres complexes funéraires dans la section septentrionale.

Ces souverains d'exception, anciens esclaves militaires parvenus au sommet du pouvoir égyptien, érigèrent des monuments d'une grandeur saisissante pour graver leur mémoire dans le paysage urbain.

Face aux difficultés d'intégration sociale, ils développèrent une "culture de la visibilité" architecturale, concevant des mausolées destinés à attirer les regards et à affirmer leur légitimité depuis les horizons lointains.

Cette période dorée transforma Le Caire en foyer intellectuel et culturel prééminent du monde arabe, rassemblant plus de trois cent mille âmes.

L'héritage architectural de cette époque demeure l'un des témoignages les plus éloquents de la grandeur mamelouke dans la cité des morts.

Pourquoi les vivants s'y sont installés

L'occupation résidentielle de cet espace initialement dédié aux défunts ne constitue nullement un phénomène contemporain.

Contrairement aux perceptions communes, la cité des morts a toujours accueilli, selon des modalités diverses, une population vivante.

Plusieurs facteurs historiques expliquent cette cohabitation singulière :

-

Les gardiens des tombes : Depuis des siècles, les responsables de l'entretien des sépultures aristocratiques établirent naturellement leurs demeures sur les lieux de leur labeur.

-

La quête spirituelle : De nombreux mystiques soufis et âmes en recherche de transcendance élisaient domicile auprès des défunts, attirés par la sérénité contemplative et la sagesse que procure la méditation sur la mortalité.

-

L'infrastructure développée : Dès les premiers temps, les monarques édifièrent non seulement des sépultures mais également des institutions d'enseignement, des caravansérails et des œuvres caritatives, créant un écosystème favorable à l'établissement humain.

-

Les familles aisées : La tradition égyptienne voulait que les familles fortunées construisent des tombeaux comportant au minimum une chambre permettant aux parents de se recueillir et de se reposer lors de leurs visites aux ancêtres.

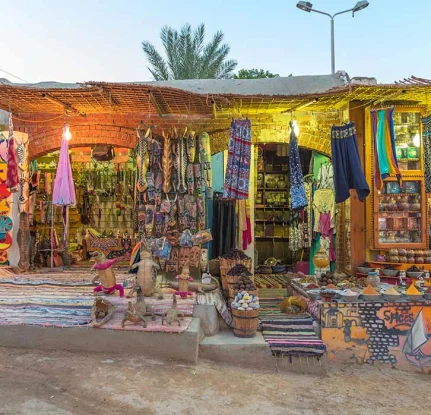

Les témoignages historiques évoquent l'existence de "demeures de dignitaires", de "palais", d'établissements de bains, de "marchés" et même d'une "grande mosquée", confirmant que la cité des morts constituait déjà, à certaines périodes, "une ville à part entière" selon les récits des voyageurs de l'époque.

L'installation massive des populations rurales démunies ne s'intensifia véritablement qu'au XXe siècle, opérant la transformation définitive de ce lieu de recueillement en quartier résidentiel permanent de la capitale égyptienne.

Lisez notre guide pour découvrir les spots secrets et faire les meilleurs choix photo !

Cette nécropole cairote accueille une population d'une ampleur remarquable qui défie les statistiques urbaines conventionnelles.

Les recensements de 2017 établissent la présence d'environ 1,5 million de résidents, soit un dixième de la population cairote.

Certaines estimations plus récentes évoquent jusqu'à deux millions d'habitants, révélant l'envergure de ce phénomène démographique sans équivalent dans le monde contemporain.

Les conditions de vie des habitants

L'habitat au sein de cette cité mortuaire présente une diversité sociale surprenante.

Certaines familles bénéficient de maisonnettes agrémentées de jardins privés, leurs occupants percevant une rémunération pour l'entretien des sépultures ou pratiquant diverses activités artisanales.

D'autres résidents ont établi leur domicile dans d'anciens mausolées, aménageant parfois des abris de fortune soutenus par d'imposantes pierres tombales.

L'aménagement intérieur demeure généralement rudimentaire.

Les espaces de cuisine, de repos et de repas se concentrent fréquemment dans une unique pièce de cinq à six mètres carrés.

Une modeste natte de paille remplit simultanément les fonctions de couchage et de surface de travail.

Sous ces installations de fortune, la chambre funéraire continue d'abriter les défunts.

L'organisation territoriale de chaque cimetière suit une hiérarchie établie, dirigée par le tourabi (fossoyeur) responsable de la maintenance des lieux.

Le mu'allem (contremaître) exerce son autorité sur quatre à cinq secteurs, collectant les loyers de ces demeures funéraires et prélevant des droits d'entrée qui constituent une source de revenus substantiels.

Cohabitation avec les morts : entre choix et nécessité

Cette proximité inhabituelle entre vivants et défunts résulte principalement des tensions immobilières aigües qui caractérisent la capitale égyptienne.

La pression démographique et foncière intense a contraint de nombreuses familles égyptiennes à chercher refuge dans cet espace funéraire.

Le vingtième siècle a vu s'accélérer le peuplement de la nécropole, conséquence directe de l'exode rural massif qui a marqué cette période.

Les études sociologiques révèlent que les motivations économiques constituent le facteur déterminant de cette installation : loin de représenter un choix délibéré, cette situation découle de contraintes matérielles pressantes - coûts prohibitifs des loyers urbains, destruction d'habitations précédentes, ou opportunités d'emploi spécifiques aux nécropoles.

Paradoxalement, ce quartier atypique offre certains atouts appréciables pour les populations modestes, notamment une luminosité naturelle et des volumes d'habitation plus généreux, malgré une insécurité croissante.

Mohamed Bassyouny, résident d'Al-Arafat depuis cinquante années, incarne cette réalité complexe : ancien agriculteur reconverti dans les métiers funéraires, il a procédé à l'inhumation de plusieurs milliers de défunts et transmet aujourd'hui ses compétences à ses deux fils.

Les services de base : eau, électricité, écoles

L'accès aux services essentiels révèle une situation contrastée selon les secteurs de la nécropole.

L'alimentation électrique touche la majorité des foyers, bien qu'elle s'appuie souvent sur des raccordements informels : moyennant quelques piastres mensuelles, les résidents des quartiers adjacents autorisent l'installation de dérivations sur leurs compteurs officiels.

L'approvisionnement en eau demeure la préoccupation majeure des habitants.

Certaines familles ont aménagé des installations sanitaires dans des tombes avoisinantes, tandis que les plus démunies dépendent de l'unique filet d'eau des fontaines publiques.

Plusieurs secteurs ne disposent que de deux points d'eau pour l'ensemble de la communauté, situés en bordure de voirie.

Cette pénurie génère un défi quotidien considérable, particulièrement éprouvant pour les femmes qui doivent transporter les récipients d'eau sur leurs têtes.

Le coût financier constitue également un fardeau économique majeur : certains ménages consacrent jusqu'à 500 francs quotidiennement à leur approvisionnement hydrique.

Cependant, l'héritage historique de la nécropole comprend des infrastructures éducatives et sociales remarquables.

Dès l'époque de sa fondation, les souverains ont édifié des établissements d'enseignement et des institutions caritatives à proximité immédiate des sépultures, dotant ce lieu singulier d'équipements collectifs durables.

La nécropole contemporaine bénéficie également d'un dispensaire médical et d'un bureau postal, bien que ces services demeurent insuffisants face aux besoins de cette population nombreuse et économiquement vulnérable.

Cette nécropole extraordinaire de la cité des morts egypte forme un authentique conservatoire architectural à ciel ouvert, dont la valeur patrimoniale a été consacrée par l'inscription UNESCO.

L'étendue de ce complexe funéraire, qui se déploie sur plus de six kilomètres , recèle des trésors artistiques d'une diversité remarquable, fruits de l'évolution stylistique égyptienne à travers les époques successives.

Les mausolées de sultans et érudits

Ces monuments funéraires majestueux abritent les sépultures de figures historiques d'exception, créant un panthéon architectural d'une richesse inouïe.

Le complexe du sultan Al Ashraf Qaytbay demeure l'exemple le plus éclatant de cette grandeur funéraire du 15e siècle, sa silhouette emblématique ornant même la monnaie nationale égyptienne.

Cette réalisation magistrale de l'art mamelouk bénéficie actuellement d'une campagne de restauration soutenue par les institutions européennes .

L'ensemble funéraire accueille également le mausolée de la princesse Fathia, héritière de la lignée khédiviale, dont la destinée tragique trouve aujourd'hui une protection posthume grâce à la famille de Mohamed Sadek, gardienne du monument .

Le mausolée de la dynastie de Mohammed Ali mérite une attention particulière, honorant la mémoire du souverain réformateur qui façonna l'Égypte contemporaine et affirma son autonomie face à la tutelle ottomane .

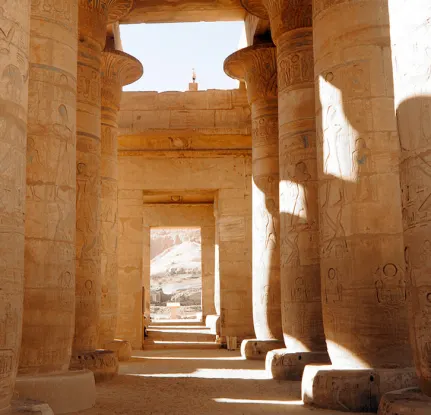

Les mosquées historiques et leurs dômes

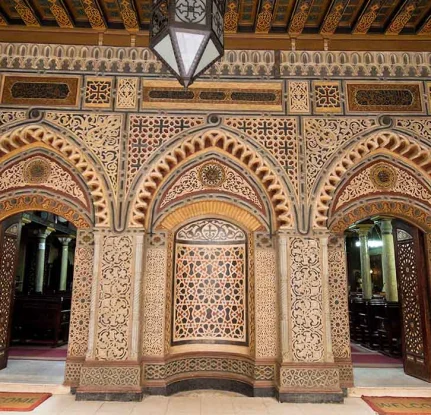

L'architecture religieuse de cette cité funéraire révèle un savoir-faire artistique d'une sophistication exceptionnelle.

La mosquée du sultan Sayf al-Din Inal, érigée sous l'égide de l'une des personnalités les plus influentes de la période mamelouke , exemplifie cette maîtrise constructive remarquable.

L'esthétique mamelouke se caractérise par ses coupoles ornées d'arcatures persanes, ses minarets aux encorbellements sculptés avec virtuosité et ses élévations monumentales rythmées par des décrochements en arc-boutant .

La mosquée du sultan Hassan, édifiée entre 1356 et 1363, impose sa prestance colossale avec ses 150 mètres de longueur embrassant près de 8000 mètres carrés .

L'ornementation intérieure déploie des sourates coraniques calligraphiées en écriture coufique sur des parements enrichis de compositions végétales, tandis que des inscriptions dorées cernent le mihrab, unanimement reconnu comme l'un des plus raffinés du patrimoine égyptien .

Symboles gravés sur les stèles funéraires

Ces éléments verticaux distinctifs constituent l'âme expressive du patrimoine sépulcral de la nécropole.

Chaque stèle funéraire développe une identité visuelle singulière à travers sa morphologie et ses gravures spécifiques .

La configuration peut traduire l'appartenance confessionnelle du défunt, à l'image des stèles musulmanes surmontées de coupoles qui ponctuent généreusement la cité des morts .

Ces monuments lapidaires portent traditionnellement les données biographiques essentielles du disparu, enrichies de motifs décoratifs, de formules pieuses ou d'emblèmes religieux ciselés puis rehaussés de pigments blancs, noirs ou dorés .

L'art calligraphique s'épanouit particulièrement dans ces créations, notamment à travers les versets coraniques transcrits en caractères coufiques qui parent également les parois des mausolées .

L'ironie du nom "Paradis" attribué à cette nouvelle voie rapide révèle toute l'ampleur du défi contemporain auquel fait face la cité des morts egypte.

Cette nécropole millénaire, sanctuarisée par son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979, affronte aujourd'hui des périls d'une gravité inédite, générés par les ambitions d'aménagement urbain de la métropole cairote.

Les projets routiers et destructions récentes

L'année 2020 a marqué le début d'une campagne de démolitions dont l'intermittence ne masque pas la détermination.

Ces opérations destructrices, suspendues puis relancées de manière cyclique, mobilisent des engins de terrassement qui déferlent sur des ensembles funéraires entiers, balayant toute considération patrimoniale.

L'objectif stratégique de ce chantier pharaonique consiste à établir un réseau autoroutier à voies multiples traversant l'intégralité de la nécropole, facilitant ainsi la liaison entre le centre historique du Caire et la nouvelle capitale administrative émergente, située à quarante-cinq kilomètres dans l'immensité désertique.

Le bilan de ces interventions s'avère désastreux.

Plusieurs centaines de sépultures ont été rayées de la carte, les estimations oscillant entre deux cents et trois cents tombeaux anéantis.

L'absurdité de cette situation atteint son paroxysme lorsque des structures de béton autoroutières viennent coiffer directement certains mausolées, à l'image de celui consacré à Taha Hussein, désormais écrasé sous le poids d'un ouvrage d'art.

Tombes d'intellectuels et monuments non protégés

Cette entreprise de destruction n'épargne pas les sépultures d'éminentes personnalités culturelles.

Le tombeau de l'écrivain Ihsan Abdel-Qoddous a ainsi nécessité une exhumation d'urgence pour échapper aux bulldozers, tandis que celui du journaliste Mohamed El-Tabeï subissait le même sort.

Les autorités ministérielles égyptiennes proclament leur respect des soixante-quinze édifices officiellement classés monuments historiques.

Cette protection sélective ignore cependant l'existence de nombreux caveaux d'exception demeurés hors inventaire officiel.

Les constructions funéraires des dix-neuvième et début vingtième siècles figurent parmi les plus vulnérables, notamment celles ornées de motifs art déco ou d'éléments décoratifs caractéristiques de l'époque coloniale égyptienne.

Réactions des habitants et défenseurs du patrimoine

Cette situation génère un climat de terreur silencieuse parmi les résidents du quartier, contraints au mutisme par la crainte de représailles policières dans cette zone sous haute surveillance.

Plusieurs familles ont subi des expulsions brutales, dépourvues de tout préavis ou proposition de relogement.

Certains propriétaires de sépultures ont néanmoins engagé des poursuites judiciaires visant le Premier ministre, le gouverneur d'Égypte et le ministère des Antiquités.

La résistance s'organise notamment autour des "Chevaliers de la Cité des morts", collectif de défenseurs patrimoniaux qui documument méticuleusement les destructions, immortalisent les édifices menacés et alertent les représentants parlementaires.

L'UNESCO a exprimé ses "très vives préoccupations" tout en dénonçant l'absence totale d'information et de consultation préalables concernant ces travaux.

Cette organisation internationale envisage désormais l'inscription du site sur la liste du patrimoine en péril, étape ultime avant la révocation potentielle du label UNESCO.

Les pressions destructrices qui menacent ce patrimoine millénaire ont suscité l'émergence d'initiatives remarquables, orchestrées par des gardiens de la mémoire déterminés à protéger l'héritage architectural de la cité des morts egypte.

Les Chevaliers de la Cité des morts

Non loin du cimetière de l'imam El-Chafeï, une vingtaine de passionnés se sont constitués en réseau de surveillance patrimoniale sous l'appellation évocatrice de "Chevaliers de la Cité des morts".

Ces protecteurs du patrimoine funéraire avaient anticipé les menaces urbaines, entreprenant l'inventaire systématique des sépultures remarquables bien avant l'annonce officielle des projets gouvernementaux.

Leur méthode repose sur une approche méthodique : parcours exhaustifs des nécropoles, établissement de relations de confiance avec les gardiens traditionnels, documentation rigoureuse de chaque découverte patrimoniale.

Mostafa El-Sadek incarne cette démarche scientifique appliquée à la sauvegarde.

Ce gynécologue sexagénaire, devenu le référent du groupe, consacre depuis une décennie ses recherches à l'identification des défunts illustres des nécropoles cairotes.

Son expertise épigraphique lui permet de décoder les symboles funéraires : Les stèles féminines arborent des nattes, diadèmes ou colliers, tandis que les monuments masculins révèlent canons et médailles pour les militaires, explique-t-il avec la précision d'un archéologue.

Projets de restauration soutenus par l'UE

L'engagement européen dans la préservation s'est concrétisé dès 2014 à travers plusieurs programmes de réhabilitation ciblés.

Le projet Patrimoine pour les vivants dans la Cité des morts, inauguré en 2018, illustre cette approche intégrée avec son financement de près d'un million d'euros.

Cette intervention a métamorphosé l'environnement de la mosquée du sultan Qaitbay, redonnant son lustre à ce joyau architectural du quinzième siècle.

L'ampleur des investissements témoigne de l'urgence patrimoniale : les programmes conjoints de l'USAID et de l'Union européenne mobilisent 800 millions de livres égyptiennes.

Cette stratégie dépasse la simple restauration monumentale pour englober l'amélioration des conditions d'existence des résidents, notamment par l'organisation d'ateliers artisanaux générateurs de revenus alternatifs.

L'importance de la transmission culturelle

Ces programmes de sauvegarde révèlent une dimension culturelle fondamentale qui transcende la préservation matérielle.

Les organisateurs orchestrent régulièrement concerts et expositions artistiques destinés à renforcer la diversité de l'expression culturelle et construire des ponts entre l'Est et l'Ouest.

L'impact éducatif se mesure concrètement : plusieurs centaines de femmes et d'enfants du quartier ont accédé à des formations couvrant les sciences, les technologies et l'apprentissage de l'anglais.

Cette transmission des savoirs constitue un enjeu identitaire majeur, comme le formule un spécialiste : si nous détruisons cela, nous perdrons une grande part de notre identité et de notre histoire.

Cette phrase résume l'enjeu existentiel qui dépasse largement la question architecturale pour toucher à l'essence même de la mémoire collective égyptienne.

Cette nécropole cairote transcende largement sa fonction première de lieu de sépulture.

L'extraordinaire symbiose qui s'y développe depuis des siècles entre mémoire collective et survie quotidienne révèle une réalité urbaine d'une complexité rare, où les impératifs de conservation patrimoniale rencontrent les exigences sociales contemporaines les plus pressantes.

L'évolution séculaire de ce territoire funéraire illustre la capacité d'adaptation remarquable des sociétés humaines.

Cette transformation progressive, depuis les premières inhumations islamiques du VIIe siècle jusqu'aux splendeurs mameloukes, puis vers l'établissement de communautés résidentielles permanentes, témoigne d'une continuité historique exceptionnelle.

Les familles qui habitent aujourd'hui ces lieux sacrés ont développé des codes de coexistence respectueuse avec leurs voisins défunts, créant un modèle social unique au monde.

Cependant, l'urgence des menaces contemporaines pèse lourdement sur l'avenir de ce patrimoine irremplaçable.

L'avancée inexorable des infrastructures routières modernes a déjà causé des pertes irréversibles, effaçant des témoignages architecturaux et culturels de première importance.

Cette situation critique exige une mobilisation soutenue des gardiens de la mémoire, qu'ils soient bénévoles passionnés ou institutions internationales.

Les efforts de sauvegarde actuels, soutenus par des financements européens et portés par des initiatives citoyennes remarquables, démontrent que la préservation de ce site exceptionnel demeure possible.

Ces actions reconnaissent justement que la richesse de la Cité des Morts réside autant dans son héritage bâti que dans la vitalité de ses communautés humaines.

Lorsque vous aurez l'opportunité de parcourir ces allées millénaires, vous découvrirez un microcosme social fascinant où les récits individuels s'entremêlent aux grandes pages de l'histoire égyptienne.

Cette expérience unique vous permettra d'appréhender concrètement comment une société peut honorer ses morts tout en répondant aux besoins vitaux des vivants, perpétuant ainsi une tradition ancestrale d'hospitalité qui caractérise profondément la culture égyptienne.

Préparez votre voyage en Égypte

Q1. Qu'est-ce que la Cité des Morts en Égypte ?

La Cité des Morts est une vaste nécropole au Caire, s'étendant sur environ 6,4 km. Fondée au 7ème siècle, elle abrite des mausolées historiques et est devenue un quartier habité par environ 1,5 à 2 millions de personnes en raison de la crise du logement.

Q2. Comment vivent les habitants de la Cité des Morts ?

Les conditions de vie varient. Certains résident dans des maisonnettes avec jardins, d'autres occupent d'anciens mausolées. L'accès aux services de base comme l'eau et l'électricité est souvent limité. Malgré les difficultés, ce quartier offre certains avantages pour les familles modestes en termes d'espace et de luminosité.

Q3. Quels sont les principaux monuments de la Cité des Morts ?

On y trouve de nombreux chefs-d'œuvre architecturaux, notamment le complexe du sultan Al Ashraf Qaytbay du 15ème siècle, la mosquée du sultan Hassan, ainsi que des mausolées de personnalités importantes comme la princesse Fathia et la famille de Mohammed Ali.

Q4. Quelles menaces pèsent actuellement sur la Cité des Morts ?

Le site est menacé par des projets routiers modernes qui ont déjà entraîné la destruction de centaines de tombes. Des monuments funéraires d'intellectuels et d'écrivains ont été sacrifiés, et de nombreux bâtiments historiques non classés sont en danger.

Q5. Quelles initiatives existent pour préserver ce patrimoine unique ?

Plusieurs actions sont menées, notamment par les "Chevaliers de la Cité des morts" qui documentent le site. L'Union européenne finance des projets de restauration et de développement. Des programmes éducatifs et culturels visent également à préserver l'identité du lieu et à améliorer les conditions de vie des habitants.