Parfums Sacrés : Héritage de l’Égypte Antique

L'étymologie du mot "parfum" révèle déjà toute la profondeur de cette pratique millénaire : dérivé du latin "Per fumum", il signifie littéralement "par la fumée". Cette origine linguistique nous ramène directement aux berceaux de la civilisation, où l'art du parfum en Égypte antique s'épanouit il y a plus de trois millénaires le long des rives fertiles du Nil, établissant une tradition olfactive dont l'influence perdure encore dans nos sociétés contemporaines.

Les maîtres parfumeurs de l'Égypte pharaonique possédaient une expertise remarquable dans l'art de l'aromathérapie, élaborant des essences d'une qualité si exceptionnelle que certaines ont préservé leur fragrance jusqu'à nos jours. Les archéologues ont ainsi découvert dans les trois mille jarres du tombeau de Toutankhamon des parfums dont les arômes demeurent perceptibles après plus de trois millénaires.

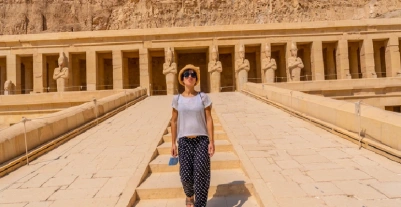

Le kyphi, composition la plus vénérée du répertoire olfactif égyptien, réunissait environ vingt-sept ingrédients soigneusement sélectionnés et trouvait sa place aussi bien dans les cérémonies religieuses que dans les pratiques médicinales. La reine Hatchepsout, souveraine du XVe siècle avant notre ère et figure emblématique considérée comme l'intermédiaire entre le monde divin et terrestre, supervisait personnellement l'embaumement de son royaume dans des senteurs perpétuelles.

Cette exploration vous conduira à travers les origines sacrées de ces parfums ancestraux, leurs composants emblématiques tels que la myrrhe et le safran, ainsi que les méthodes de fabrication transmises de génération en génération.

L'analyse révélera comment ces fragrances, loin d'être de simples ornements cosmétiques, constituaient un pilier fondamental des rituels divins et funéraires dans une civilisation où le parfum dépassait la simple dimension sensorielle pour accéder au domaine du sacré.

Explorez Louxor et Assouan, berceaux de l’élégance antique et des senteurs royales.

Découvrez les secrets du parfum au cœur des temples légendaires.

Table des matières:

- 1- Les origines sacrées du parfum en Égypte antique

- 2- Les ingrédients emblématiques des parfums sacrés

- 3- Techniques de fabrication et savoir-faire égyptien

- 4- Usages rituels et sociaux du parfum

- 5- Transmission et influence à travers les âges

- 6- Les Secrets Sacrés du Parfum dans l’Égypte Antique

- 7- FAQs

L'Égypte pharaonique, véritable matrice de l'art parfumé, révèle une conception du monde où les fragrances dépassaient largement leur fonction d'agrément sensoriel. Pour cette civilisation millénaire, les huiles aromatiques et onguents sacrés incarnaient littéralement la "transpiration du dieu", une émanation divine qui établissait un lien tangible entre la sphère mortelle et l'univers des divinités.

Le parfum comme offrande divine

La pensée égyptienne antique attribuait aux parfums une nature profondément spirituelle qui transcendait leur simple composition matérielle. Ces substances odorantes représentaient l'expression directe de la divinité, les huiles parfumées étant considérées comme les sécrétions des dieux solaires. Cette conception sacrée explique l'importance fondamentale que revêtaient les fragrances dans l'architecture religieuse de cette civilisation.

L'ampleur de cette dévotion olfactive se mesure à travers les offrandes considérables : approximativement 5000 kilos d'encens étaient présentés annuellement dans les temples égyptiens, témoignage éloquent de la place centrale accordée à ces présents aromatiques.

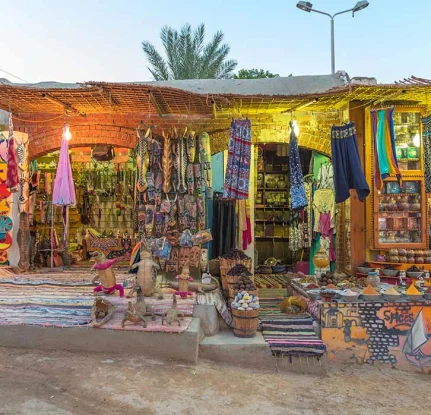

Les processions religieuses déployaient une magnificence particulière : des enfants portaient l'encens, la myrrhe et le safran dans des récipients d'or massif, tandis que des caravanes de dromadaires acheminaient des quantités importantes de ces aromates précieux.

La fonction tripartite du parfum dans la spiritualité égyptienne se résumait à purifier, protéger et régénérer. Ces substances exquises "enchantaient le cœur des dieux", créant ainsi un dialogue olfactif entre le plan terrestre et la dimension céleste.Le rôle des temples et des prêtres

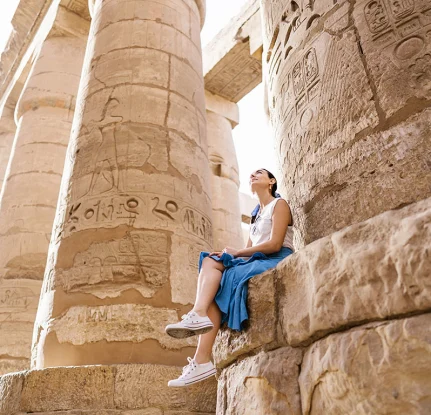

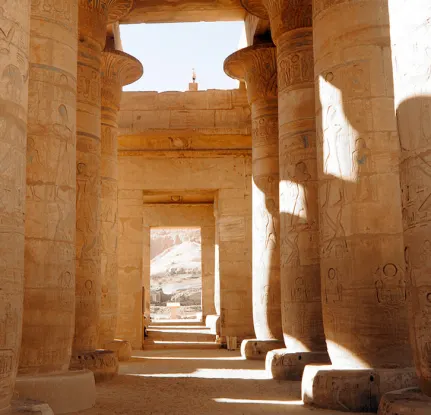

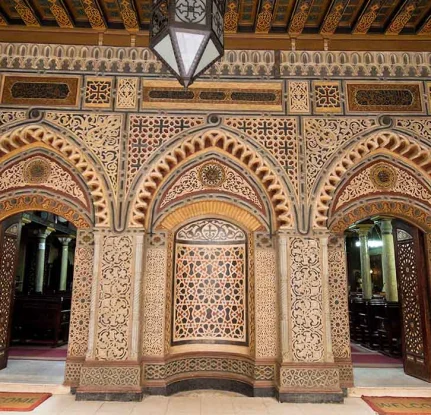

Les sanctuaires égyptiens fonctionnaient simultanément comme lieux de culte et véritables ateliers de parfumerie. Les temples d'Edfou et de Médynet-Abou conservent sur leurs parois les formules hiéroglyphiques de ces préparations sacrées. La transmission de ces recettes parfumées destinées aux rituels s'effectuait exclusivement par voie orale, garantissant ainsi leur confidentialité et évitant toute divulgation.

Les grands prêtres occupaient le rang de premiers parfumeurs d'Égypte. Leur quotidien liturgique suivait un calendrier olfactif rigoureux :

- À l'aube : présentation d'essences résineuses

- À midi : offrande de myrrhe

- Le soir : fumigation de kyphi

Les rituels quotidiens incluaient également l'onction d'huiles parfumées sur les statues divines. Les officiants prononçaient alors cette invocation : Je complète ton visage avec le parfum provenant de l'œil d'Horus... Il rattache tes os, il rassemble tes membres, il réunit tes chairs et dissipe tes maux !. Ces gestes cérémoniels visaient à régénérer symboliquement les divinités honorées.

Le lien entre parfum et immortalité

L'obtention de l'immortalité dans la cosmogonie égyptienne accordait au parfum une fonction déterminante. Les aromates et parfums occupaient une position privilégiée dans les pratiques d'embaumement, considérées comme le passage obligé vers une "deuxième vie" et la transformation en "Parfumé", statut divin par excellence.

Pendant les cérémonies funéraires, les prêtres adressaient au défunt cette incantation : Que la sueur des dieux pénètre jusqu'à toi... Reçois le parfum de fête qui embellira ton corps et te protégera ! Que le parfum étant venu jusqu'à toi, tu sois heureux éternellement. Ces formules rituelles mettent en évidence la capacité transformatrice du parfum dans le périple vers l'au-delà.

L'angoisse des Égyptiens voyageant au loin concernait principalement le risque de décéder dans une contrée ignorant les techniques d'embaumement appropriées. Cette préoccupation illustre parfaitement l'importance vitale attribuée aux pratiques funéraires parfumées pour garantir le passage de l'âme vers l'au-delà et préserver la dignité corporelle.

Le parfum dans l'Égypte antique constituait donc bien plus qu'une simple senteur agréable – il représentait une authentique "technologie spirituelle" facilitant la communication avec les divinités, la régénération des forces divines et l'accès à l'immortalité.

Envie de tout savoir sur la tenue égyptienne traditionnelle ?

Lisez notre guide pour faire le bon choix entre histoire, style et symbolisme.

L'essence même des parfums égyptiens antiques reposait sur une sélection minutieuse d'ingrédients, choisis non seulement pour leurs vertus olfactives exceptionnelles, mais également pour leurs propriétés magiques et thérapeutiques reconnues. Les spécialistes estiment qu'environ cinquante plantes différentes entraient dans la composition de ces fragrances légendaires.

La myrrhe et l'encens

La myrrhe, cette gomme-résine aromatique issue de l'arbre Commiphora myrrha, occupait une position privilégiée parmi les matières premières du parfum égyptien antique. Cette substance précieuse, dont l'utilisation remonte à quatre millénaires, constituait un élément indispensable du célèbre kyphi. Acheminée principalement depuis la Somalie et les régions septentrionales de l'Éthiopie, cette résine remarquable offrait un bouquet balsamique aux nuances épicées et fumées.

L'encens d'Arabie complétait harmonieusement cette palette aromatique, particulièrement prisé pour ses vertus purificatrices exceptionnelles. Ces deux résines précieuses parcouraient de longues distances depuis le territoire yéménite actuel jusqu'aux rivages méditerranéens, transportées par les caravanes de chameaux des marchands nabatéens.

Leur fonction dépassait largement la simple parfumerie : elles constituaient des éléments centraux des rituels d'embaumement et des cérémonies religieuses les plus solennelles.

Le lotus bleu et les fleurs du Nil

Le lotus bleu demeurait la fleur emblématique du répertoire olfactif égyptien. Cette plante sacrée, symbole de renaissance et de pureté, dégageait un parfum envoûtant et singulier que les Égyptiens vénéraient avec ferveur. Les habitants du royaume pharaonique portaient régulièrement une fleur de lotus qu'ils humaient dans un geste d'adoration.

La palette florale égyptienne s'enrichissait également de nombreuses autres espèces : bleuet, coquelicot, camomille, rose trémière, chrysanthème et marguerites. La rose, originaire d'Asie centrale, fut acclimatée dans la région fertile du Fayoum durant l'époque ptolémaïque. Cette région constituait d'ailleurs le principal centre de production florale du royaume, particulièrement à partir du Nouvel Empire.

Le kyphi : parfum mythique

Le kyphi représentait indubitablement la création la plus célèbre de la parfumerie égyptienne antique. Cet encens sacré, présenté sous forme solide, réunissait habituellement entre dix et seize ingrédients, bien que certaines formulations exceptionnelles puissent en compter jusqu'à cinquante.

Sa composition traditionnelle comprenait :

- Le miel et le vin servant de bases fondamentales

- La myrrhe et l'encens apportant leurs notes résineuses

- Le souchet odorant et le jonc pour leurs accents herbacés

- La cannelle et le bois de santal développant des nuances épicées

- Les baies de genièvre offrant leurs notes fraîches

- Le nard et les fleurs de genêt créant des accords floraux

Les Égyptiens attribuaient à chaque composant du kyphi des propriétés magiques particulières. Sa préparation s'apparentait à un véritable cérémonial symbolique accompagné de récitations de formules sacrées. Les instructions détaillées de sa fabrication demeurent gravées sur les parois des temples d'Edfou et de Dendérah en Haute-Égypte.

Les huiles végétales et résines

Les supports de préparation des parfums égyptiens privilégiaient exclusivement les sources végétales. Les huiles de sésame, de ricin, de dattier et de moringa, produites sur le territoire national, servaient de véhicules pour capturer et concentrer les essences aromatiques. Les parfumeurs complétaient occasionnellement cette gamme avec des huiles d'olive et d'amande importées de Grèce ou de Crète, ainsi que certaines graisses animales comme celles de bœuf ou de mouton.

L'extraction des propriétés végétales s'effectuait principalement par macération et ébullition. Ces techniques, bien que moins sophistiquées que les procédés modernes de distillation (alors inconnus), permettaient néanmoins d'obtenir des parfums d'une finesse remarquable dont la réputation a traversé les millénaires.

Les épices telles que le girofle, la cannelle et le safran enrichissaient les compositions de leur profondeur et de leur complexité. Des résines comme le galbanum et l'opoponax apportaient des notes puissantes et tenaces qui conféraient aux parfums égyptiens leur caractère distinctif et leur longévité légendaire.

L'expertise technique des artisans parfumeurs de l'Égypte antique constitue l'un des témoignages les plus remarquables du génie de cette civilisation. Dépourvus des technologies contemporaines, ces maîtres artisans élaborèrent des procédés d'une ingéniosité stupéfiante pour capturer les essences végétales et concevoir des parfums d'une persistance extraordinaire.

Macération et pressage

Les parfumeurs égyptiens maîtrisaient essentiellement deux techniques d'extraction fondamentales. La macération représentait leur méthode privilégiée : les fleurs et plantes aromatiques étaient immergées dans des huiles végétales, parfois délicatement chauffées, permettant aux arômes de s'infuser progressivement dans ces supports huileux. Cette opération délicate pouvait s'étaler sur plusieurs mois afin d'atteindre des concentrations optimales.

L'exemple du parfum de lys, documenté par Dioscoride, illustre parfaitement cette patience artisanale : mille lys macéraient vingt-quatre heures dans l'huile de datte, puis l'opération se répétait avec mille nouveaux lys, le processus étant réitéré pour intensifier la puissance olfactive.

Le pressage offrait une alternative directe et efficace. Sitôt la cueillette terminée, les fleurs subissaient une pression dans des linges spécialement conçus pour extraire immédiatement les huiles essentielles.

L'enfleurage sans distillation

Contrairement aux idées reçues, les Égyptiens ne possédaient aucune connaissance de la distillation. Néanmoins, ils excellaient dans l'art raffiné de l'enfleurage, technique fondée sur la capacité naturelle des corps gras à absorber les molécules odorantes. Cette méthode s'avérait particulièrement adaptée aux fleurs délicates qui n'auraient jamais supporté les contraintes thermiques.

La préservation de leurs secrets de fabrication relevait d'une stratégie délibérée : ces techniques demeuraient strictement orales, transmises de génération en génération, garantissant ainsi leur protection contre toute divulgation aux étrangers.

Laboratoires dans les temples

La conception des parfums sacrés s'effectuait dans d'authentiques laboratoires établis au cœur même des complexes religieux. Ces espaces spécialisés témoignent de la considération exceptionnelle accordée à cette activité regardée comme sacrée. Les temples d'Edfou et de Médynet-Abou abritaient notamment des installations spécifiquement aménagées pour cette production divine.

Les parois de ces sanctuaires conservent encore aujourd'hui des inscriptions hiéroglyphiques détaillant minutieusement les recettes de ces concoctions odorantes. Médynet-Abou présente ainsi, gravées en hiéroglyphes, la liste exhaustive des parfums de fête et les célébrations religieuses auxquelles ils étaient destinés.

Rituels de préparation

La fabrication des parfums dépassait largement le cadre d'un simple processus technique – elle constituait un authentique rituel spirituel. Pendant l'élaboration du kyphi, des formules sacrées résonnaient dans l'atelier, métamorphosant l'acte créateur en cérémonie mystique.

Le nombre même d'ingrédients obéissait à des considérations symboliques profondes. Les seize composants traditionnels du kyphi représentaient, selon les écrits de Plutarque, "le produit du carré multiplié par lui-même et le seul dont le périmètre soit égal à l'aire". Cette dimension mathématique sacrée enrichissait la préparation d'une couche supplémentaire de mysticisme.

Chaque période de la journée possédait sa fragrance dédiée : résines matinales, myrrhe méridienne et kyphi vespéral. Cette répartition temporelle révèle la précision rituelle qui gouvernait l'usage des fragrances dans l'existence quotidienne égyptienne.

L'univers olfactif de l'Égypte antique dépassait largement le simple plaisir des sens pour s'ancrer profondément dans les structures sociales et religieuses de cette civilisation remarquable. Ces substances aromatiques précieuses constituaient de véritables médiateurs entre le monde terrestre et le royaume divin, tout en servant d'indicateurs sociaux distinctifs dans la société pharaonique.

Toilette des dieux et statues sacrées

L'acte de purification divine représentait l'un des piliers fondamentaux du culte égyptien. Quotidiennement, les prêtres accomplissaient la toilette sacrée des statues divines en utilisant des huiles parfumées, substances considérées comme les émanations directes du dieu solaire. Cette pratique rituelle visait à maintenir la vitalité divine et à assurer la continuité cosmique.

Le culte d'Horus illustre parfaitement cette dévotion : les officiants, équipés de brûle-parfums, appliquaient méticuleusement ces essences sacrées sur le front des statues, geste symbolisant la régénération perpétuelle de la divinité.

L'organisation temporelle de ces rituels olfactifs révèle une précision remarquable :

- Le matin : essences à base de résine

- À midi : myrrhe

- Le soir : kyphi

Rites funéraires et embaumement

L'art de l'embaumement, processus s'étendant sur soixante-dix jours, accordait une importance capitale aux substances aromatiques. Les embaumeurs disposaient des pastilles de cire parfumée pour obturer les orifices corporels, tandis que des bandelettes imprégnées d'huiles odorantes enveloppaient soigneusement les corps. Ces gestes techniques s'accompagnaient de récitations magiques destinées à faciliter la renaissance du défunt dans l'au-delà.

Un document papyrologique conservé au Louvre sous la référence n°5158 détaille la présentation des sept huiles canoniques, permettant au mort de recouvrer l'usage de son corps. Les formules rituelles culminaient invariablement par cette déclaration solennelle : "Tu revis, tu revis pour toujours, tu es de nouveau jeune, à jamais". Ces pratiques d'embaumement parfumé transformaient le défunt en "parfumé", statut équivalent à celui d'une divinité.

Parfum et séduction dans la vie quotidienne

Progressivement, l'usage des parfums s'étendit au-delà de la sphère sacrée pour investir la vie sociale égyptienne. Hommes et femmes adoptèrent ces substances initialement réservées aux cultes, reconnaissant leurs "vertus sacrées" et leurs multiples bienfaits : pouvoir de séduction, purification corporelle et propriétés thérapeutiques.

Les huiles parfumées et onguents aromatiques servaient d'instruments de charme et d'attraction. Ces fragrances étaient choisies selon leurs qualités sensuelles et leur capacité à éveiller le désir. Tandis qu'environ cinq mille kilogrammes d'encens étaient annuellement consacrés aux offrandes temples, une quantité significative de ces matières aromatiques entrait également dans la fabrication de cosmétiques destinés aux usages profanes.

Cette évolution témoigne d'une transformation culturelle remarquable : ce qui débuta comme un langage exclusivement divin devint progressivement un élément constitutif de l'identité culturelle égyptienne et un moyen d'expression sociale sophistiqué.

L'héritage olfactif de l'Égypte pharaonique transcende les frontières temporelles et géographiques, témoignant de la richesse exceptionnelle de cette tradition millénaire qui continue d'inspirer les créateurs contemporains. Cette influence remarquable traverse les siècles et les civilisations, révélant l'importance fondamentale du savoir-faire égyptien dans l'évolution de la parfumerie mondiale.

Des prêtres aux artisans

L'évolution de la parfumerie égyptienne illustre parfaitement la transformation d'un art sacré en industrie florissante. Originellement, la création des parfums demeurait l'apanage exclusif des grands prêtres, ces gardiens des secrets divins qui employaient principalement la cannelle et l'encens lors des fumigations sacrées dans les temples.

Cette pratique religieuse connut une mutation progressive vers une activité commerciale organisée. Les prêtres de Mendès, détenteurs initiaux de cette expertise, cédèrent progressivement leur monopole à des entrepreneurs privés qui développèrent et consolidèrent leur domination sur ce secteur économique particulièrement lucratif.

Cette transformation permit à l'Égypte antique de devenir le premier centre mondial de production et d'exportation de parfums dans l'ensemble du bassin méditerranéen, établissant ainsi les fondements du commerce de luxe des parfums, onguents et cosmétiques. Cette évolution marque un tournant décisif dans l'histoire de la parfumerie, où l'art sacré devient accessible à une clientèle plus large tout en conservant son prestige et sa sophistication.

L'héritage dans la parfumerie gréco-romaine

Les racines de la parfumerie occidentale puisent directement dans l'héritage gréco-romain, lui-même profondément influencé par les techniques égyptiennes. Les conquêtes d'Alexandre le Grand ouvrirent une période d'échanges scientifiques et artistiques particulièrement riches entre ces deux civilisations.

Cependant, les Grecs ne se contentaient pas d'une simple imitation : ils adaptaient créativement les recettes égyptiennes, conservant certains ingrédients tout en substituant de nombreux autres composants, démontrant ainsi une véritable assimilation et transmission des connaissances parfumières.

Des cités comme Alexandrie et Mendès acquirent une renommée internationale pour leurs parfums exquis et leurs marchés spécialisés en produits aromatiques. Les Romains, héritiers de cette tradition, révolutionnèrent l'approche commerciale en démocratisant l'accès aux parfums, les rendant disponibles à toutes les couches sociales, contrastant avec la pratique grecque qui les réservait principalement aux élites.

Reconstitutions modernes du kyphi

L'attrait contemporain pour l'héritage olfactif égyptien se manifeste à travers des projets de reconstitution scientifique remarquables. En 2002, une collaboration exceptionnelle entre Philippe Walter, chercheur au CNRS, et Sandrine Videault, créatrice de parfums, aboutit à la reconstitution du légendaire kyphi.

Leur approche méthodique s'appuya sur les textes de Plutarque et les inscriptions hiéroglyphiques des temples d'Edfou et de Philæ, suivant un protocole rigoureux : broyage minutieux des composants solides, incorporation de vin de palme, macération prolongée, filtrage délicat et exposition solaire. Cette résurrection olfactive fut présentée au Caire lors d'expositions prestigieuses organisées conjointement par les musées du Caire, du Louvre et de Marseille.

L'engouement pour ces reconstitutions perdure : en 2021, l'archéologue Dora Godsmith de l'université libre de Berlin entreprit à son tour la recréation de ce parfum emblématique, tandis qu'en 2022, une maison de parfumerie commercialisa une interprétation moderne du kyphi, malgré l'impossibilité d'utiliser certains ingrédients originels comme le baume. Ces initiatives contemporaines soulignent la fascination durable qu'exerce l'héritage olfactif de l'Égypte antique sur notre époque moderne.

L'art du parfum égyptien constitue un témoignage remarquable de la sophistication spirituelle et technique de cette civilisation antique. Ces fragrances sacrées révèlent une conception du monde où l'odorat établissait un lien tangible entre les sphères terrestre et divine. Le kyphi, avec sa composition complexe d'ingrédients méticuleusement choisis, reste l'expression la plus achevée de cette synthèse entre maîtrise artisanale et profondeur mystique.

Les procédés de fabrication égyptiens, malgré l'absence de techniques de distillation, ont produit des parfums d'une longévité exceptionnelle. La macération prolongée des essences florales, l'enfleurage subtil et les protocoles rituels rigoureux témoignent d'un savoir-faire qui dépassait les préoccupations purement matérielles pour atteindre une dimension spirituelle authentique.

Cette conception sacrée du parfum a profondément marqué les structures sociales égyptiennes. Ces substances précieuses, initialement confinées aux sanctuaires et aux rituels funéraires, ont progressivement intégré la vie quotidienne, devenant des symboles de rang social et des instruments de séduction personnelle.

L'héritage olfactif égyptien continue d'exercer une influence aujourd'hui. Les tentatives contemporaines de reconstitution du kyphi témoignent de notre fascination persistante pour ces créations millénaires. Cette tradition a transmis bien plus que des formules : elle a légué une philosophie entière qui a marqué durablement les civilisations méditerranéennes et occidentales.

Les parfums de l'Égypte antique nous invitent à redécouvrir une approche globale où l'odeur portait une signification profonde plutôt qu'un simple plaisir sensoriel. Cette civilisation nous enseigne que le parfum peut transcender sa fonction d'agrément éphémère pour devenir porteur d'identité culturelle, vecteur de spiritualité et gardien de mémoire collective à travers les millénaires.

Partez à la découverte de l’Égypte authentique

Préparez votre voyage dès maintenant !

Q1. Quel était le parfum le plus célèbre de l'Égypte antique ?

Le kyphi était sans doute le parfum le plus célèbre de l'Égypte antique. C'était un encens sacré composé de 10 à 16 ingrédients, parfois jusqu'à 50, incluant du miel, du vin, de la myrrhe, de l'encens et diverses épices. Sa préparation était un véritable rituel symbolique et il était utilisé dans les cérémonies religieuses.

Q2. Comment les anciens Égyptiens fabriquaient-ils leurs parfums ?

Les Égyptiens utilisaient principalement deux techniques : la macération et le pressage. La macération consistait à faire tremper des plantes dans des huiles, parfois chauffées, pendant plusieurs mois. Le pressage permettait d'extraire directement les huiles essentielles des fleurs. Ils pratiquaient aussi l'enfleurage, mais ne connaissaient pas la distillation.

Q3. Quels étaient les principaux usages du parfum dans l'Égypte antique ?

Les parfums avaient des usages à la fois sacrés et profanes. Ils étaient utilisés dans les rituels religieux pour la toilette des statues divines, dans les rites funéraires pour l'embaumement, mais aussi dans la vie quotidienne pour la séduction et comme marqueur social. Chaque moment de la journée avait son parfum attitré dans les temples.

Q4. Quels étaient les ingrédients les plus importants dans les parfums égyptiens ?

Les ingrédients clés incluaient la myrrhe et l'encens, très prisés pour leurs propriétés purificatrices, le lotus bleu, symbole de renaissance, ainsi que diverses fleurs du Nil. Les huiles végétales comme celles de sésame ou de moringa servaient de base. Des épices comme la cannelle et le safran, ainsi que des résines comme le galbanum, étaient également très utilisées.

Q5. Comment l'héritage de la parfumerie égyptienne a-t-il influencé les civilisations ultérieures ?

L'influence de la parfumerie égyptienne s'est étendue bien au-delà de son époque. Les Grecs et les Romains se sont largement inspirés des techniques égyptiennes, adaptant leurs recettes. L'Égypte est devenue le premier exportateur de parfums dans le bassin méditerranéen. Aujourd'hui encore, des efforts sont faits pour reconstituer des parfums anciens comme le kyphi, témoignant de la fascination persistante pour cet héritage olfactif.