Pourquoi Hathor Était-Elle Si Importante Dans l'Égypte Antique ?

Hathor rayonnait comme une figure majestueuse dans le panthéon égyptien, occupant un rang privilégié parmi les divinités les plus vénérées du royaume des pharaons.

Ses sphères d'influence s'étendaient aux domaines essentiels de l'existence humaine : l'Amour, la Beauté, la Musique, la Maternité et la Joie.

Son empreinte sacrée imprégnait simultanément la vie quotidienne des Égyptiens et leurs cérémonies les plus solennelles.

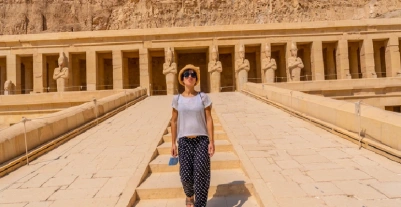

Le temple de Dendérah témoigne encore aujourd'hui de cette dévotion exceptionnelle, site où les fidèles l'honoraient comme gardienne des femmes et nourrice divine du pharaon.

Pour connaître les prix et les forfaits touristiques pour l'Égypte, cliquez ici !

Table des matières:

Les racines du culte d'Hathor plongent dans les profondeurs d'un passé lointain, bien avant que son nom ne résonne dans les temples de pierre. [ Vacance 8 Jours en Égypte ]

La brume des époques préhistoriques égyptiennes recèle déjà les silhouettes d'une entité primordiale destinée à façonner l'âme religieuse et quotidienne des habitants de la vallée du Nil pendant plus de trois millénaires.

Les premières représentations de la déesse vache

L'art prédynastique égyptien (antérieur à 3100 av. J.-C.) fourmille de représentations bovines significatives.

Les artisans de cette époque gravaient également des figures féminines aux bras dressés et recourbés, évoquant subtilement la forme caractéristique des cornes bovines.

Ces deux formes d'expression artistique constituent vraisemblablement les premières manifestations visuelles des divinités associées au monde bovin.

La palette de Gerzeh, remarquable témoignage de la période Naqada II (vers 3500-3200 av. J.-C.), révèle un profil de tête bovine aux cornes incurvées vers l'intérieur, encadrée d'étoiles.

Cette association précoce entre l'animal nourricier et la voûte céleste préfigure déjà plusieurs divinités qui marqueront les époques ultérieures : Hathor, Mehet-Weret et Nout.

Pourtant, Hathor n'apparaît formellement qu'à partir de la IVe dynastie (approximativement 2613-2494 av. J.-C.) durant l'Ancien Empire, bien que certains objets cultuels évoquant sa présence puissent remonter à l'ère thinite (vers 3100-2686 av. J.-C.).

Un détail morphologique crucial permet désormais de la distinguer : contrairement aux divinités bovines prédynastiques, les cornes d'Hathor s'incurvent gracieusement vers l'extérieur.

Hathor et les cultes primitifs de fertilité

Dès sa genèse, la figure d'Hathor se lie indissociablement aux mystères de la fertilité.

Les égyptologues s'accordent à situer l'émergence de son culte avant même l'aube dynastique, s'ancrant dans d'anciens rituels propitiatoires liés à la fécondité terrestre et animale.

Protectrice des parturientes, Hathor veillait sur les femmes durant l'acte sacré de l'enfantement.

Son culte intégrait des dimensions de sexualité sacrée, notamment à travers la pratique rituelle de l'anasyrma – geste symbolique où une personne ou divinité dévoilait ses attributs génitaux pour éveiller les forces créatrices universelles.

Sa manifestation bovine portait une symbolique profonde : elle reflétait sa fonction mythologique de "vache divine" primordiale, matrice cosmique ayant enfanté le monde et certaines divinités.

Cette incarnation animale soulignait admirablement sa double nature nourricière et génératrice.

L'unification de l'Égypte et l'émergence d'Hathor

L'ascension d'Hathor coïncide remarquablement avec des bouleversements politiques fondamentaux.

Durant la IVe dynastie, son culte connaît une expansion fulgurante, supplantant une ancienne divinité crocodilienne jadis vénérée à Dendérah en Haute-Égypte pour s'imposer comme déité tutélaire du sanctuaire.

Simultanément, elle absorbe progressivement les attributs de Bat dans la contrée voisine de Hu.

L'unification égyptienne, vers 3100 av. J.-C., voit la théologie pharaonique s'articuler puissamment autour du dieu solaire Râ, vénéré comme souverain divin et protecteur céleste du monarque terrestre.

Hathor s'élève alors aux côtés de Râ, devenant son épouse cosmique et, par extension, mère divine du pharaon.

Cette alliance avec la théologie royale renforce considérablement sa stature divine. Au Moyen Empire (environ 2055-1650 av. J.-C.), la fusion théologique entre Hathor et Bat s'achève, solidifiant définitivement la position d'Hathor dans le panthéon nilotique.

Certains chercheurs suggèrent même que la divinité cornue figurant sur la célèbre palette de Narmer pourrait être Hathor plutôt que Bat, ce qui inscrirait son influence dès l'aube même de l'Égypte unifiée.

Lis plus :

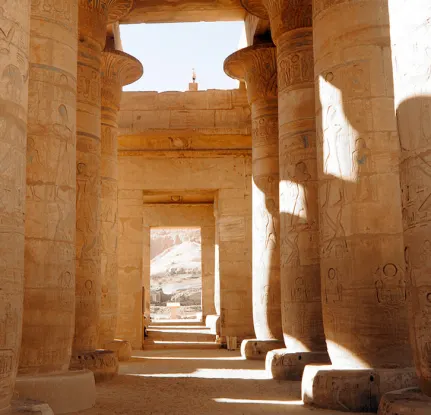

Le Temple de Dendérah

Durant l'Ancien Empire égyptien, Hathor jouissait d'une position exceptionnelle dans le paysage théologique royal. [ Croisière Mövenpick Royal Lily ]

Sa relation avec les pharaons se distinguait fondamentalement de celle des autres divinités par sa double dimension maternelle et politique, conférant ainsi une légitimité sacrée incontestable à l'autorité pharaonique.

La déesse nourricière des pharaons

Représentée sous l'apparence d'une vache majestueuse ou d'une déesse à tête bovine, Hathor personnifiait l'essence pure de la maternité divine.

Cette iconographie bovine traduisait parfaitement sa fonction nourricière essentielle.

Son lait sacré coulait comme un nectar divin pour les vivants, tissant un lien indissoluble entre subsistance terrestre et bénédiction céleste.

Cette qualité nourricière revêtait une signification particulièrement profonde lorsqu'elle s'appliquait aux pharaons.

Les artistes égyptiens multipliaient les scènes montrant Hathor allaitant le souverain, créant ainsi bien plus qu'une simple représentation d'affection maternelle – ces images constituaient une puissante allégorie politique.

Le lait mystique d'Hathor insufflait au roi non seulement vigueur corporelle mais surtout légitimité divine, fondement de son droit à gouverner la Terre des Deux Terres.

La IVe dynastie marque un tournant décisif, le culte d'Hathor connaissant alors une expansion remarquable sous l'égide des souverains de l'Ancien Empire.

Cette vénération accrue s'explique aisément : le culte d'Hathor servait directement la doctrine royale et consolidait l'édifice idéologique pharaonique.

Le titre 'Fils d'Hathor' et sa signification politique

L'épithète "Fils d'Hathor" figurait parmi les titulatures officielles des pharaons, formant un pilier central de l'idéologie monarchique égyptienne.

Loin d'être purement honorifique, ce titre établissait une filiation directe entre le souverain et la déesse, plaçant le monarque dans une sphère d'existence séparée du commun des mortels.

En se proclamant "Fils d'Hathor", le pharaon s'ancrait dans une généalogie céleste.

Son pouvoir ne découlait plus simplement de sa position militaire ou sociale, mais émanait directement du monde divin.

Cette maternité divine d'Hathor renforçait la nature supra-humaine du roi, justifiant ainsi son autorité absolue.

Les textes des pyramides de l'Ancien Empire, bien que mentionnant Hathor plus parcimonieusement que les écrits postérieurs, établissent déjà clairement son association avec la voûte céleste et l'interrogent comme génitrice potentielle d'Horus, divinité faucon intrinsèquement liée à l'institution pharaonique.

Cette connexion revêt une importance capitale puisque chaque pharaon incarnait Horus sur terre – être reconnu comme fils d'Hathor consolidait donc cette identification divine fondamentale.

Progressivement, l'aura d'Hathor enveloppa également les épouses royales.

Les reines s'identifiaient fréquemment à la déesse, certaines accédant même au statut de prêtresses à son service.

Ainsi, Hathor étendait son influence non seulement sur la personne royale, mais également sur l'ensemble de la famille pharaonique et, par extension naturelle, sur l'aristocratie et la population entière.

Cette relation privilégiée entre Hathor et l'institution pharaonique illustre parfaitement la nature syncrétique de la pensée religieuse égyptienne, où société, état, politique et croyances s'entremêlaient indissociablement, démontrant ainsi la polyvalence et l'importance primordiale de cette déesse dans l'architecture idéologique de l'Ancien Empire.

Ne manquez pas les offres sur les Coisières Sur le Nil !

Le Moyen Empire constitue un tournant fascinant dans l'histoire religieuse d'Hathor. [ Que visiter en Égypte ? ]

Après la réunification du pays par Montouhotep II, la vénération de cette déesse connut un enrichissement théologique remarquable, témoignant de sa place grandissante dans le cœur des Égyptiens.

Le mythe de la déesse lointaine

Une narration mythique fondamentale émerge durant le Moyen Empire : le récit de la "déesse lointaine".

Cette histoire sacrée dépeint Hathor, incarnée sous forme de l'œil vengeur de Râ, s'éloignant dans l'immensité désertique sous l'emprise d'une fureur divine.

Cette tradition, consignée pour la première fois dans les Textes des Sarcophages du Moyen Empire, marque une évolution théologique significative par rapport aux anciennes inscriptions pyramidales.

Ces nouveaux textes élèvent Hathor au rang d'entité cosmique primordiale, existant avant même la création du firmament, consolidant ainsi sa nature originelle et essentielle.

Le récit précise les moyens rituels permettant de ramener la déesse courroucée : musiques envoûtantes, danses cérémoniales et libations alcoolisées capable d'apaiser son humeur divine.

Cette trame narrative justifiait les aspects extatiques et festifs caractéristiques du culte hathorique, particulièrement lors des célébrations annuelles symbolisant son retour bénéfique, coïncidant providentiellement avec l'inondation nourricière du Nil.

Hathor et Sekhmet: la dualité divine

La dualité fascinante entre Hathor et Sekhmet s'affirme avec une clarté particulière durant cette période.

Ces deux divinités féminines incarnaient les polarités complémentaires d'une même essence divine.

Tandis qu'Hathor personnifiait l'amour fécond, la beauté radieuse et la joie vitale, Sekhmet manifestait les forces guerrières, chaotiques et destructrices nécessaires à l'équilibre cosmique.

Cette complémentarité s'illustre magnifiquement dans Le Livre de la Vache Céleste, où Hathor, métamorphosée en Sekhmet par l'effet d'une rage divine, décime l'humanité rebelle avant d'être apaisée pour retrouver sa nature bienveillante.

Ce mythe puissant cristallise la conception égyptienne d'un équilibre fondamental entre les forces créatrices et destructrices, entre miséricorde et châtiment, principes jumeaux au cœur de leur vision du pouvoir divin.

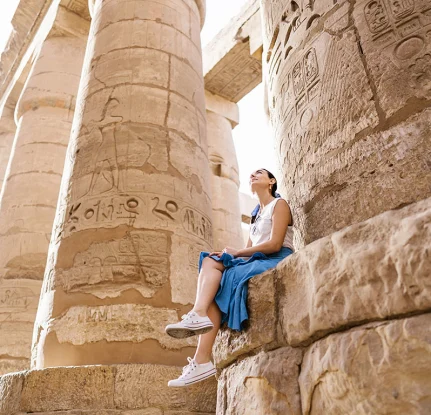

L'expansion des temples dédiés à Hathor

Le Moyen Empire témoigne d'une floraison architecturale consacrée à Hathor.

À Memphis, la forme locale "Hathor du Sycomore" recevait les hommages des fidèles dans plusieurs sanctuaires entourant la nécropole.

À Héliopolis, un temple majestueux dédié à Hathor-Nebethetepet fut vraisemblablement érigé durant cette époque féconde.

La ville de Thèbes vit également apparaître un sanctuaire hathorique aménagé stratégiquement derrière le complexe funéraire de Montouhotep II, soulignant l'intégration croissante de la déesse dans les pratiques funéraires.

À Dendérah, son temple principal, dont les fondations remontent à la IVe dynastie, bénéficia d'agrandissements successifs sous le patronage des souverains du Moyen Empire.

Cette multiplication des lieux sacrés révèle une stratégie religieuse délibérée : les temples divins, savamment répartis sur le territoire égyptien, servaient simultanément à unifier la population sous une même dévotion et à affirmer la présence symbolique du pharaon dans les centres provinciaux.

Ainsi, l'expansion du culte d'Hathor participait activement à la consolidation du pouvoir monarchique durant cette époque charnière de l'histoire égyptienne.

En savoir plus :

Dieu faucon Horus

Le Nouvel Empire (1550-1069 av. J.-C.) constitue l'apothéose du culte d'Hathor, période éblouissante où son rayonnement religieux et politique atteint des sommets inégalés.

Cette ère de splendeur voit la dévotion envers la divine Hathor franchir les frontières traditionnelles du royaume égyptien pour s'étendre à travers les territoires voisins.

Les grandes fêtes en l'honneur d'Hathor

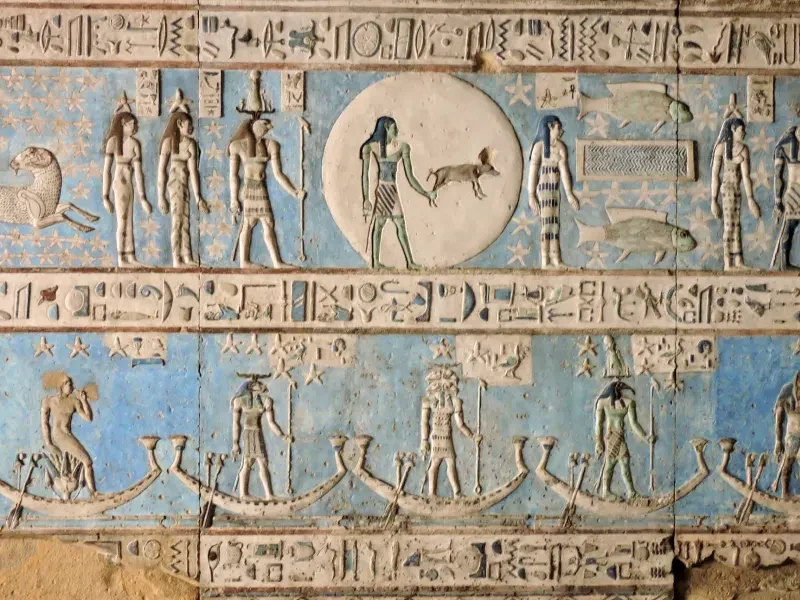

Le calendrier religieux du Nouvel Empire foisonne de célébrations dédiées à Hathor, surpassant en nombre celles consacrées à toute autre divinité du panthéon.

La "Fête de la Vallée", particulièrement significative, se déroulait lors de la nouvelle lune du dixième mois, Paoni, rassemblant fidèles et dignitaires dans une communion spirituelle collective.

La "Fête de l'Ivresse", autre moment privilégié du douzième mois, honorait la déesse à travers processions solennelles, mélodies envoutantes et danses sacrées.

La "Belle Réunion" demeurait toutefois la manifestation la plus grandiose du culte hathorique.

Cette cérémonie majestueuse s'ouvrait le 18e jour de Paoni, quand l'effigie sacrée d'Hathor quittait son sanctuaire de Dendérah pour remonter le fleuve nourricier jusqu'au domaine divin d'Horus à Edfou.

À l'arrivée de la barque divine, l'image d'Horus était solennellement conduite vers la berge pour accueillir sa parèdre céleste.

Le couple divin passait ensuite la nuit au "Mammisi" (maison de naissance) avant une journée entière dédiée aux rituels sacrés, suivie d'une nuit festive où officiants et fidèles étaient conviés à "boire en présence du dieu" et à "célébrer joyeusement jusqu'à l'aube".

Le temple de Dendérah et son importance

Si l'édifice actuel de Dendérah date essentiellement de l'époque ptolémaïque, son emplacement sacré et sa fonction cultuelle remontent indéniablement au Nouvel Empire.

Ce sanctuaire monumental, préservé avec une remarquable intégrité, témoigne éloquemment de l'importance fondamentale du culte d'Hathor durant cette période faste.

D'autres sanctuaires prestigieux abritaient également des chapelles consacrées à la déesse. La puissante reine-pharaon Hatchepsout fit ériger à Deir el-Bahri un temple funéraire incluant un espace cultuel dédié spécifiquement à Hathor.

La terrasse médiane de ce complexe architectural dévoile des scènes rituelles montrant la souveraine nourrissant la vache sacrée d'Hathor, illustrant ainsi le lien indissoluble unissant l'autorité royale et la puissance divine hathorique.

Hathor dans les mines de turquoise du Sinaï

Au cœur du Sinaï, dominant les précieuses mines de turquoise de Serabit el-Khadim, s'élevait un temple voué à Hathor.

La déesse y recevait l'épithète spécifique de "Dame de la Turquoise" et veillait comme protectrice divine sur les mineurs œuvrant dans ces contrées arides et périlleuses.

Ce sanctuaire remplissait une double fonction essentielle : honorer la divinité tutélaire des expéditions minières royales et exalter la puissance des pharaons organisant ces missions lointaines.

Les participants de ces périlleuses expéditions espéraient, par leurs pieuses offrandes à Hathor, s'assurer d'abondantes extractions de turquoise et garantir leur retour indemne vers la vallée fertile du Nil.

Les prêtresses consacrées à Hathor occupaient une position privilégiée durant toute cette période.

Reconnues pour leur maîtrise musicale exceptionnelle, leur grâce chorégraphique et leur capacité à invoquer les faveurs divines à travers leurs rituels complexes, elles incarnaient le lien vivant entre le domaine céleste et le monde terrestre, médiatrices essentielles entre la déesse et ses fidèles.

L'aura divine d'Hathor transcendait largement les frontières nilotiques, illuminant de sa présence sacrée diverses contrées méditerranéennes et africaines.

Cette dimension internationale, magnifiée par son statut de souveraine céleste et stellaire, lui octroyait une position exceptionnelle au carrefour des échanges commerciaux et culturels qui animaient le monde antique.

Hathor, 'Dame de Byblos' et son influence en Phénicie

Les relations marchandes florissantes entre l'Égypte et les cités maritimes de Syrie et de Canaan, particulièrement Byblos, facilitèrent l'enracinement du culte hathorique sur les rivages phéniciens.

Dès l'Ancien Empire, les théologiens égyptiens établirent des correspondances entre la déesse tutélaire de Byblos, Baalat Gebal, et une manifestation locale d'Hathor.

Cette identification devint si fondamentale que certains textes liturgiques découverts à Dendérah affirment expressément qu'Hathor résidait à Byblos.

L'appellation vénérable "Dame de Byblos" (nbt kpn en hiéroglyphes) fait sa première apparition dans les Textes des Sarcophages, où Hathor est invoquée comme gardienne divine des voyageurs navigant sur la barque solaire.

Le culte d'Hathor en Nubie et au pays de Pount

Hathor bénéficiait d'une dévotion remarquable en Nubie, territoire où sa présence s'associait intimement à l'exploitation des filons aurifères prisés par les Égyptiens.

Les expéditions minières propagèrent son culte dans cette région méridionale durant le Moyen et le Nouvel Empire, conduisant les pharaons à ériger plusieurs sanctuaires majestueux en son honneur.

Pour les populations du groupe culturel C de Basse-Nubie, les cérémonies dédiées à Hathor comportaient notamment le spectaculaire ksks-dance, performance acrobatique exécutée par des danseuses nubiennes au corps orné de tatouages rituels, vêtues de jupes en cuir souple et ceintes de précieuses ceintures de cauris.

L'empreinte spirituelle d'Hathor s'étendait également jusqu'aux mystérieuses terres de Pount, situées sur les rivages de la mer Rouge.

Cette contrée lointaine, fournisseur principal des résines aromatiques associées au culte de la déesse, entretenait des rapports commerciaux privilégiés avec le royaume des pharaons.

L'assimilation d'Hathor à Aphrodite par les Grecs

Durant l'ère hellénistique, les Grecs établirent une correspondance théologique entre Hathor et leur divine Aphrodite, tandis que les Romains l'identifièrent à Vénus.

Cette assimilation s'explique naturellement par les attributs communs à ces divinités : toutes trois incarnaient les principes d'amour, de beauté et d'essence féminine au sein de leurs panthéons respectifs.

Cette identification témoigne de l'influence profonde exercée par les spiritualités proche-orientales sur la religion hellénique primitive, particulièrement durant la phase d'orientalisation culturelle au VIIIe siècle av. J.-C.

La dynastie ptolémaïque exploita judicieusement cette parenté théologique entre Hathor et Aphrodite pour fédérer leurs sujets d'origines grecque et égyptienne autour de pratiques cultuelles communes, consolidant ainsi la légitimité de leur autorité sur la vallée du Nil.

La présence divine d'Hathor transcende les millénaires, persistant bien au-delà de l'extinction de la civilisation qui l'a vénérée.

Du sable des fouilles archéologiques contemporaines aux galeries d'art moderne, son essence sacrée demeure étonnamment vivace, témoignant de son empreinte indélébile sur l'imaginaire humain.

Les découvertes archéologiques liées à Hathor

Les investigations archéologiques récentes ont considérablement enrichi notre compréhension du culte hathorique.

À Tell El Fara'in ("la Colline des Pharaons"), les équipes scientifiques ont exhumé un ensemble d'instruments rituels liés à la vénération quotidienne de la déesse : un imposant pilier calcaire orné de son effigie sacrée, un puits d'eau lustrale, un porte-offrandes cérémoniel et des vestiges de balances aurifères utilisées pour la dorure d'objets cultuels.

Des brûle-parfums en faïence finement ouvragés, dont l'un arbore une tête de faucon évoquant Horus, complètent ces trouvailles significatives.

En 1969, les manœuvres de l'armée égyptienne révélèrent fortuitement l'existence d'un sanctuaire hathorique jusqu'alors inconnu, situé au sud du temple principal de Ptah à Memphis.

En 2022, une collaboration scientifique entre le Musée des sciences naturelles de Houston et le Ministère égyptien du tourisme a inauguré d'importants travaux de préservation et d'étude systématique de ce complexe cultuel.

Les données récoltées indiquent que ce temple, édifié durant la glorieuse XVIIIe dynastie, subit de multiples modifications architecturales avant son abandon progressif.

La découverte d'amulettes dédiées à Hathor, manifestement façonnées en Égypte ancienne mais mises au jour à Salamanque en Espagne, atteste de la circulation de ces objets sacrés jusqu'à la péninsule ibérique vers l'an 1000 avant notre ère, preuve supplémentaire du rayonnement extraordinaire de son culte à travers le monde méditerranéen.

Hathor dans l'art et la culture contemporaine

La figure majestueuse d'Hathor continue d'inspirer les créateurs actuels. L'exposition prestigieuse "Forever is Now" déployée sur le plateau mythique de Gizeh présente l'œuvre saisissante "Egyptian Woman in the Form of the Goddess Hathor" conçue par l'artiste américaine Carole Feuerman, célébration vibrante de cette divinité incarnant l'amour et la fertilité.

La sculptrice visionnaire Natalie Clark a également donné vie à "The Spirit of Hathor", création contemporaine honorant le principe divin féminin et l'émancipation des femmes.

La culture populaire s'approprie également l'image de cette déesse millénaire. Le personnage de Menat, figure marquante de la célèbre franchise vidéoludique "Street Fighter", puise partiellement son inspiration dans l'iconographie hathorique, tandis que la talentueuse actrice Élodie Yung a prêté ses traits à la déesse dans la superproduction hollywoodienne "Gods of Egypt" en 2016.

Par ailleurs, Hathor conserve une place significative dans les courants spirituels contemporains.

Ses attributs de joie universelle et d'amour transcendant résonnent particulièrement auprès des personnes en quête de guérison émotionnelle et d'équilibre psychologique.

Divers cercles dédiés à la vénération des divinités féminines incorporent ses qualités essentielles dans leurs pratiques spirituelles actuelles, perpétuant ainsi, sous des formes renouvelées, l'hommage à cette puissance divine qui fascine l'humanité depuis plus de cinq millénaires.

Q1. Quels étaient les principaux domaines d'influence d'Hathor dans l'Égypte ancienne ?

Hathor était une déesse aux multiples facettes, associée à l'amour, la beauté, la musique, la maternité et la joie.

Elle était également considérée comme la protectrice des femmes et la nourrice divine des pharaons, jouant ainsi un rôle crucial dans la vie quotidienne et les rituels sacrés de l'Égypte antique.

Q2. Comment le culte d'Hathor a-t-il évolué au fil du temps ?

Le culte d'Hathor s'est développé progressivement, depuis ses origines préhistoriques jusqu'à son apogée pendant le Nouvel Empire.

Son importance s'est accrue avec l'unification de l'Égypte, et son culte s'est enrichi de nouvelles dimensions théologiques au Moyen Empire, notamment avec le mythe de la "déesse lointaine".

Q3. Quelle était la signification d'Hathor pour la royauté égyptienne ?

Hathor jouait un rôle crucial dans l'idéologie royale. Les pharaons portaient le titre de "Fils d'Hathor", ce qui renforçait leur légitimité divine.

La déesse était représentée allaitant le roi, symbolisant ainsi la transmission du pouvoir et de la force divine au souverain.

Q4. Comment le culte d'Hathor s'est-il étendu au-delà des frontières égyptiennes ?

L'influence d'Hathor s'est étendue bien au-delà de l'Égypte. Elle était vénérée en Nubie et au pays de Pount, et son culte s'est implanté en Phénicie, notamment à Byblos. Plus tard, les Grecs l'ont assimilée à Aphrodite, témoignant de son rayonnement international.

Q5. Quelles traces du culte d'Hathor subsistent dans le monde moderne ?

L'héritage d'Hathor persiste à travers des découvertes archéologiques récentes, comme le temple découvert à Memphis en 1969.

Elle continue d'inspirer l'art contemporain, apparaît dans la culture populaire (films, jeux vidéo), et ses attributs trouvent un écho dans certaines pratiques spirituelles modernes.