L’Habit Traditionnel Égyptien : Des Pharaons à Aujourd’hui

L'habit traditionnel égyptien présente une constance remarquable qui défie les siècles : plus de 3 000 années d'histoire n'ont pratiquement pas altéré ses caractéristiques fondamentales. Cette permanence extraordinaire révèle bien plus qu'une simple mode vestimentaire ; elle témoigne de la profonde sagesse d'un peuple qui avait parfaitement compris l'art de s'habiller selon son environnement.

Contrairement aux idées reçues, ces vêtements ne visaient nullement à dissimuler le corps, mais répondaient à une nécessité pratique essentielle : protéger la peau des ardeurs du soleil du désert et des piqûres d'insectes.

L'élégance égyptienne repose sur des principes d'une simplicité raffinée. Le lin, cette fibre noble extraite du Nil fertile, constituait la matière première par excellence de l'industrie textile égyptienne. Ces étoffes, tissées dans des teintes blanches éclatantes, adoptaient des coupes fondamentales qui traversaient les époques sans distinction de genre.

Les silhouettes féminines demeuraient fidèles à des canons esthétiques établis depuis l'aube de cette civilisation, ne connaissant que de subtiles variations ornementales au fil des dynasties. Cette tradition millénaire survit aujourd'hui dans la Gallabiyya contemporaine, cette robe ample qui habille encore hommes et femmes dans l'Égypte moderne.

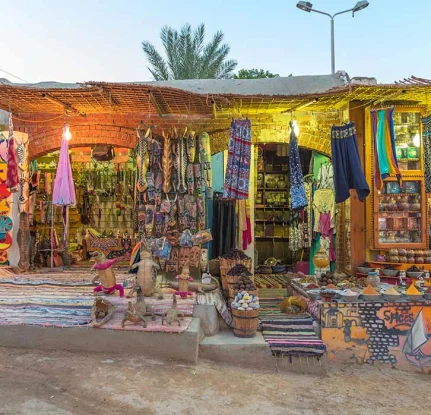

Cette exploration vestimentaire vous mènera à travers un territoire riche en diversité régionale : des gallabiyyas sobres de Haute-Égypte aux broderies colorées nubiennes d'Assouan, des tenues fonctionnelles du Delta du Nil aux abayas bédouines du Sinaï, jusqu'aux créations artisanales uniques de l'oasis de Siwa, héritière de la tradition amazighe.

Vacances de la Toussaint en Égypte (8 jours) Réservez votre aventure maintenant !

Table des matières:

- 1- L'habit dans l'Égypte antique : entre simplicité et symbolisme

- 2- Évolution des vêtements à travers les dynasties

- 3- Tenues traditionnelles régionales en Égypte moderne

- 4- Le rôle du vêtement dans la religion et la société

- 5- Modernisation et renaissance de la tenue traditionnelle

- 6- L’Habit Traditionnel Égyptien, Héritage Vivant des Âges

- 7- FAQs

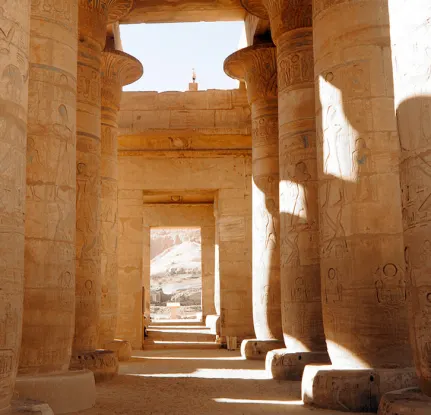

L'art vestimentaire de l'Égypte pharaonique révèle une approche sophistiquée de l'habillement qui transcende la simple fonctionnalité. Ces créations textiles incarnaient un équilibre parfait entre les exigences climatiques du désert et l'expression subtile des hiérarchies sociales.

Chaque pièce d'étoffe portée témoignait d'une compréhension profonde des besoins humains dans un environnement aussi exigeant que le leur.

Le pagne et la robe : vêtements de base

Le shenti demeure l'emblème de l'élégance masculine égyptienne. Cette pièce rectangulaire de lin, nouée avec art autour des hanches, pouvait adopter différentes longueurs et recevoir des plissés sophistiqués selon les occasions.

Sa simplicité apparente masquait une technique de drapé maîtrisée, permettant aux hommes de conserver une liberté de mouvement totale tout en gardant le torse découvert pour mieux résister à la chaleur. L'évolution stylistique conduisit également à l'adoption de la kalasiris, tunique ample qui apportait une protection supplémentaire lors des cérémonies importantes.

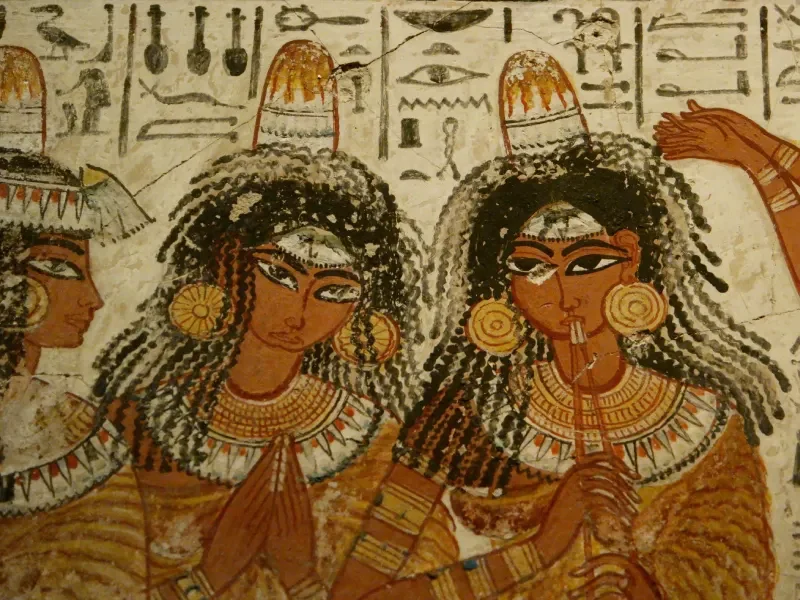

La garde-robe féminine s'articulait autour de la robe fourreau, chef-d'œuvre de coupe ajustée qui épousait harmonieusement les formes du corps. Cette pièce droite, maintenue aux épaules par de fines bretelles, descendait généralement jusqu'aux chevilles et créait une silhouette d'une grâce saisissante.

Sa conception ingénieuse garantissait une ventilation optimale tout en préservant la modestie. Les périodes tardives virent apparaître des variantes semi-transparentes qui révélaient la maîtrise technique des tisserands égyptiens.

Différences entre classes sociales

La hiérarchie sociale égyptienne s'exprimait avec une remarquable subtilité vestimentaire. Les distinctions ne résidaient pas dans la forme des vêtements, mais dans leur qualité d'exécution et leur ornementation :

- La finesse du tissu constituait le premier marqueur social : les tissus les plus fins, d'une transparence délicate, demeuraient l'apanage des classes dirigeantes

- Les plissés et drapés complexes exigeaient un savoir-faire artisanal considérable, réservé aux commandes aristocratiques

- Les broderies et perles transformaient les vêtements simples en œuvres d'art portables, privilège des nobles et de la famille royale

- La quantité de vêtements possédés reflétait directement la prospérité économique de leur propriétaire

Le souverain se distinguait par des attributs régaliens spécifiques : la coiffe nemes aux rayures caractéristiques, la barbe postiche symbole de sagesse divine, et le pschent, cette double couronne qui matérialisait son autorité sur les Deux Terres. Ces éléments, rehaussés de bijoux précieux, créaient une aura de majesté divine immédiatement reconnaissable.

Textiles utilisés : lin, cuir, papyrus

Le lin régnait sans partage sur l'industrie textile égyptienne. Cette fibre exceptionnelle, cultivée dans les riches terres du Delta, possédait des qualités remarquables : légèreté, capacité d'absorption et résistance naturelle.

Sa teinte blanche immaculée portait une charge symbolique considérable, évoquant la pureté spirituelle chère aux Égyptiens. Les maîtres tisserands atteignaient des niveaux de perfection stupéfiants, créant des étoffes d'une finesse extraordinaire dont certaines comptaient jusqu'à 160 fils par centimètre carré.

Le cuir trouvait sa place dans la confection d'accessoires essentiels : ceintures, sandales et vêtements de protection. Les artisans égyptiens excellaient dans le travail de cette matière, développant des techniques de tannage et de teinture d'une sophistication remarquable.

Le papyrus, matériau plus marginal mais ingénieux, servait occasionnellement à la fabrication de coiffures légères ou de sandales d'été.

Accessoires : sandales, perruques, colliers

Les sandales représentaient le raffinement ultime de la chaussure égyptienne. Tressées à partir de fibres de papyrus, façonnées en cuir fin ou sculptées dans des essences précieuses pour l'élite, elles demeuraient néanmoins des objets de luxe.

Le quotidien égyptien se déroulait pieds nus, les sandales étant réservées aux moments solennels et aux déplacements importants.

Les perruques occupaient une position centrale dans l'esthétique pharaonique. Confectionnées à partir de cheveux humains ou de fibres végétales soigneusement travaillées, elles remplissaient une double fonction : protection solaire et expression du rang social.

Ces créations capillaires, souvent volumineuses et savamment structurées, pouvaient recevoir des ornements précieux ou des bandeaux décoratifs qui en rehaussaient la magnificence.

Les bijoux transcendaient leur fonction ornementale pour devenir de véritables talismans. Les colliers-ousekh, ces larges parures qui couvraient les épaules, les bracelets ouvragés et les bagues ciselées portaient une charge protectrice et religieuse fondamentale.

Toutes les couches sociales arboraient ces ornements, avec des matériaux adaptés à leurs moyens : or et pierres précieuses pour l'aristocratie, faïence colorée et perles pour les classes laborieuses.

Ce que personne ne vous dit sur le patrimoine égyptien...Lisez l’article complet ici !

Les dynasties égyptiennes offrent un fascinant témoignage de l'évolution vestimentaire, où chaque époque apporte ses nuances particulières tout en préservant l'essence de l'habit traditionnel égyptien. Cette progression millénaire révèle comment une civilisation peut raffiner ses créations sans jamais renier ses fondements esthétiques.

Ancien Empire : pagne et robe moulante

L'Ancien Empire (2686-2181 av. J.-C.) établit les codes vestimentaires fondamentaux qui perdureront des millénaires. Les hommes arboraient exclusivement le pagne court et ajusté, cette pièce rectangulaire maintenue à la taille par une lanière de tissu ou de cuir.

Cette garde-robe masculine, d'une sobriété remarquable, se déclinait principalement en lin blanc, beige ou écru. Seuls les bijoux permettaient alors de déceler les distinctions sociales.

Les femmes de cette époque adoptaient une silhouette caractéristique : la robe longue et ajustée épousait parfaitement leurs formes, s'arrêtant sous la poitrine et maintenue par une ou deux bretelles délicates.

Cette coupe révélait une hiérarchie sociale subtile : les femmes de l'élite portaient des robes plus longues couvrant leur poitrine, tandis que celles des classes populaires adoptaient souvent le même pagne simple que leurs homologues masculins.

Moyen Empire : tunique et transparence

Le Moyen Empire (2055-1650 av. J.-C.) marque l'émergence d'une certaine recherche vestimentaire. Les hommes enrichissent leur tenue d'une seconde ceinture superposée à la première et adoptent des pagnes ornés de plis frontaux.

Les classes dirigeantes développent des vêtements plus élaborés, caractérisés par de larges bandes de tissu disposées asymétriquement sur l'épaule droite et sous l'épaule gauche.

La mode féminine connaît une transformation notable vers la finesse et la transparence, révélant subtilement les formes corporelles. Ces robes moulantes s'enrichissent de manches et de décolletés plongeants, souvent rehaussés de colliers à fermoir ornant la gorge.

L'ouverture commerciale de l'Égypte favorise l'apparition de motifs inédits : représentations marines crétoises - poissons, vagues - et motifs animaliers symboliques enrichissent désormais le répertoire décoratif.

Nouvel Empire : sophistication et broderies

Le Nouvel Empire (1550-1070 av. J.-C.) représente l'apogée du raffinement vestimentaire égyptien. Les hommes délaissent le pagne traditionnel pour des jupons bouffants et des chemises plissées. L'époque amarnienne bouleverse particulièrement les conventions masculines, introduisant la tunique plissée et transparente portée sous un pagne plissé ou bouffant.

Cette période révolutionne également la mode féminine. Les femmes adoptent d'élégantes robes longues plissées et évasées, souvent semi-transparentes, qui subliment la beauté corporelle.

Ces créations, malgré leur simplicité apparente, se distinguent par un art du plissé d'une sophistication remarquable : certains rayonnent "en soleil", d'autres s'épanouissent en larges masses de tissus.

Les femmes agrémentent leurs habits de perles, de fils d'or et de broderies raffinées. Les motifs religieux gagnent en complexité, incorporant des représentations divines, des symboles sacrés comme l'œil d'Horus, ou des scènes mythologiques détaillées.

Influence des Hyksôs et des Nubiens

Les Hyksôs, installés en Égypte vers 1782 avant J.-C. et fondateurs de la 15ème dynastie, surprennent par leur respect de la mode égyptienne. Admirateurs de la culture locale, ils adoptent intégralement les coutumes et vêtements égyptiens.

Leur contribution s'avère néanmoins déterminante sur le plan technique : l'introduction du métier à tisser vertical permet de produire un lin de qualité supérieure.

L'époque du Nouvel Empire voit également poindre une influence nubienne dans certains motifs décoratifs, sans pour autant altérer le style vestimentaire fondamental. Ces échanges culturels enrichissent progressivement le répertoire ornemental sans bouleverser les structures établies.

Cette progression dynastique révèle comment la tenue traditionnelle égyptienne évolue vers plus de raffinement et de complexité, tout en préservant ses caractéristiques essentielles de simplicité et de fonctionnalité. Cette évolution reflète fidèlement les transformations sociales, économiques et culturelles qui ont façonné cette civilisation millénaire.

L'Égypte contemporaine déploie un véritable kaléidoscope de traditions vestimentaires, chaque territoire affirmant sa propre identité culturelle à travers des habits distincts. Cette géographie textile révèle la richesse patrimoniale d'une nation où chaque région préserve jalousement ses codes vestimentaires ancestraux.

Haute-Égypte : gallabiyya ample et sobre

Les terres de Haute-Égypte ont érigé la gallabiyya (également orthographiée galabeya) au rang de symbole identitaire absolu. Cette robe ample qui descend jusqu'aux chevilles accompagne les communautés agricoles depuis des siècles. Bien au-delà d'un simple vêtement, la gallabiyya incarne l'honneur et la singularité de cette région.

Les hommes affectionnent particulièrement les rayures verticales qui parcourent le tissu, tandis que les versions féminines se parent de broderies sophistiquées aux motifs élaborés. Sa polyvalence remarquable et sa décence naturelle en font un choix vestimentaire quasi universel dans les campagnes, où elle habille toutes les générations.

Nubie (Assouan) : couleurs vives et motifs géométriques

Le territoire nubien, niché autour d'Assouan, cultive des traditions linguistiques et culturelles distinctes. Les trois tribus principales - Al-Fadiga, Al-Orayqat et Al-Konoz - ont développé un langage vestimentaire aux teintes flamboyantes.

Les femmes nubiennes revêtent de longues tuniques ornées de broderies chatoyantes lors des représentations artistiques et des célébrations importantes. Ces créations textiles, marquées par leurs motifs géométriques sophistiqués, constituent un témoignage éloquent de la virtuosité artistique nubienne.

Delta du Nil : vêtements paysans pratiques

Le Delta du Nil perpétue l'héritage du costume paysan, façonné par les exigences du labeur agricole. Ces tenues privilégient l'efficacité et le confort, tout en préservant certains éléments traditionnels essentiels.

Cette région fertile a également donné naissance à diverses déclinaisons de la gallabiyya, notamment la variante "frangi" (européenne) qui se reconnaît à son col structuré et ses poignets de chemise.

Bédouins du Sinaï : 'abaya et manteaux de laine

Les communautés bédouines du Sinaï ont fait de la 'abaya leur vêtement de prédilection. Ce manteau court à ouverture frontale, dépourvu de manches mais percé d'ouvertures pour les bras, se porte traditionnellement par-dessus une gallabiyya.

Généralement tissé en laine aux tonalités sombres, ce vêtement connaît aujourd'hui une renaissance, souvent adopté comme châle ou cape, même sur des tenues occidentales.

Oasis de Siwa : héritage amazigh et broderies

L'oasis de Siwa accueille une communauté exceptionnelle de descendants sédentaires des nomades amazighs (anciennement appelés Berbères).

Leurs créations vestimentaires, particulièrement les parures nuptiales, révèlent un savoir-faire brodé d'une richesse inouïe. Le asherah nuhuwak, tunique blanche de mariage somptueusement décorée, illustre parfaitement cette maîtrise artisanale.

Les motifs brodés, puisant dans une palette de cinq couleurs traditionnelles (noir, orange, jaune, vert et rouge), évoquent l'environnement naturel oasien, célébrant le soleil du désert et les fruits des palmiers dattiers et des oliviers.

L'ancienne Égypte révèle une conception du vêtement qui dépasse largement sa simple utilité fonctionnelle. Ces étoffes constituaient un véritable alphabet spirituel, où chaque tissu, chaque couleur, chaque ornement participait à un dialogue constant entre le monde des vivants et celui des divinités.

Cette dimension sacrée du costume égyptien illustre parfaitement la profondeur philosophique d'une civilisation qui avait su faire du quotidien un acte de communion avec le divin.

Symbolique du blanc et de la pureté

La couleur blanche (hedj) occupait une position centrale dans l'univers spirituel égyptien, bien au-delà de ses qualités pratiques face au climat désertique. Cette teinte incarnait la quintessence de la pureté rituelle, condition sine qua non de tout rapport avec le sacré.

Le blanc évoquait cette lumière primordiale de l'aurore qui, chaque matin, renouvelait la victoire de Râ sur les ténèbres d'Apophis. Plus encore, cette couleur rappelait l'or blanc, matière divine dont étaient façonnées la chair et les ossements des dieux immortels.

L'usage du blanc revêtait une dimension politique et funéraire remarquable. La couronne de Haute-Égypte (hedjet) arborait cette teinte royale, tandis que les bandelettes momifiées enveloppaient les défunts dans cette même promesse de renaissance.

Porter des vêtements de lin blanc équivalait à revêtir une aura de divinité, privilège jalousement gardé par les pharaons et les membres du clergé. Cette association vestimentaire soulignait le rôle fondamental de l'apparence dans l'accomplissement des rites sacrés.

Le khôl et les cosmétiques sacrés

L'art du maquillage dans l'Égypte pharaonique transcendait les préoccupations esthétiques pour atteindre une dimension théologique profonde. Le khôl, cette substance noire qui cerclait les yeux, puisait ses origines dans le mythe fondateur d'Horus. Lorsque ce dieu perdit son œil lors de son combat titanesque contre Seth, il créa ce fard pour restaurer sa perfection divine et retrouver son intégrité physique.

L'œil oudjat qui résultait de cette pratique cosmétique symbolisait bien plus qu'une simple parure : il représentait la complétude (oudjat signifiant "complet"), l'abondance matérielle et la connaissance spirituelle.

Cette ornementation constituait donc une véritable amulette protectrice, gardienne de la santé physique et spirituelle. Le papyrus d'Ebers, datant de 1600 avant notre ère, témoigne d'ailleurs des vertus thérapeutiques reconnues du khôl contre diverses affections oculaires.

Le voile et les tenues des prêtres et prêtresses

Le clergé égyptien observait des règles vestimentaires d'une rigueur exemplaire qui témoignaient de leur statut d'intermédiaires entre les mondes terrestre et divin. Ces serviteurs des dieux ne portaient que des vêtements confectionnés en lin, bannissant rigoureusement la laine et le cuir, matières considérées comme impures du fait de leur origine animale. Seule la pardalide - cette peau de léopard tachetée - échappait à cette prohibition, devenant même l'emblème distinctif du costume sacerdotal.

L'épilation intégrale pratiquée par les prêtres, incluant cils et sourcils, marquait leur rupture symbolique avec le monde profane. Cette pratique hygiénique revêtait une signification spirituelle profonde : elle signifiait leur renaissance dans la pureté divine.

Leur apparence soigneusement codifiée constituait un langage symbolique élaboré, transmettant aux fidèles les croyances et préceptes religieux. Cette communication visuelle établissait un pont tangible entre l'humanité et le panthéon divin, rendant accessible aux mortels la grandeur des mystères sacrés.

Le patrimoine vestimentaire égyptien traverse actuellement une période de renouveau créatif qui fascine autant les designers que les porteurs de ces habits ancestraux.

Cette renaissance contemporaine illustre la capacité remarquable de ces traditions millénaires à s'adapter aux exigences modernes tout en préservant leur essence culturelle profonde.

Gallabiyya chic et 'abaya urbaine

L''abaya masculine expérimente aujourd'hui une réinterprétation audacieuse de ses codes traditionnels, adoptant une nouvelle fonction de châle élégant ou de cape décontractée portée sur des tenues occidentales.

Cette version contemporaine se distingue par sa coupe moins volumineuse et sa capacité à laisser les avant-bras libres lorsqu'elle est enfilée comme un manteau léger. Parallèlement, l''abaya féminine moderne explore de nouveaux territoires esthétiques avec des tissus synthétiques noirs brillants, enrichis de franges délicates et de broderies précieuses aux reflets argentés ou dorés.

L'apparition d'versions colorées, notamment l''abaya mauve, démontre cette recherche d'équilibre entre tradition respectée et modernité assumée.

Influence des médias et des créateurs locaux

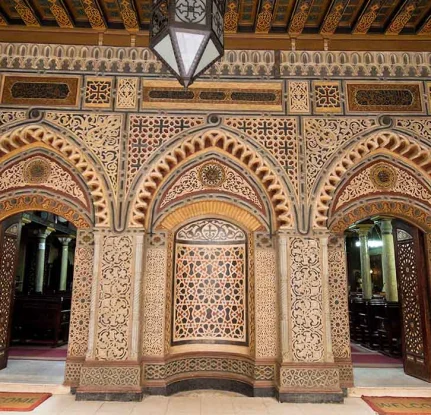

Le monde artistique égyptien joue un rôle déterminant dans cette métamorphose vestimentaire. Le défilé organisé au printemps 1988 dans le salon doré du Palais Manial au Caire marquait déjà cette tendance, présentant les créations novatrices de Chant Avedissian, artiste égyptien qui avait entrepris une analyse minutieuse des textiles et coupes traditionnelles.

Aujourd'hui, une nouvelle génération de créateurs égyptiens développe des alternatives locales face à la mode rapide internationale, construisant un marché dynamique avec ses propres codes publicitaires et ses tendances spécifiques.

Diaspora et retour des styles traditionnels

Les communautés égyptiennes expatriées dans les pays du Golfe exercent une influence notable sur l'évolution stylistique, servant de passeurs culturels par leurs choix vestimentaires et les présents qu'ils rapportent.

Cette circulation des modes trouve une illustration saisissante dans le film "Retour d'un citoyen" (1986), où le protagoniste, de retour en Égypte après plusieurs années d'émigration, arbore une 'abaya "fantaisie" qui contraste avec les tenues plus conventionnelles de ses frères demeurés au pays.

Défilés et mode islamique contemporaine

L'expression artistique contemporaine de la mode islamique emprunte des voies créatives inattendues. En juillet 2001, au Centre Pompidou, l'artiste Majida Khattari proposait une performance bouleversante sur l'oppression des femmes afghanes, mêlant chant, musique et danse à des robes-sculptures inspirées de la burqa, du niqab, du hidjab et du safsari.

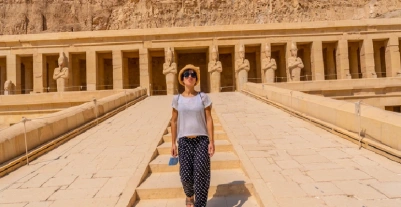

L'Égypte elle-même accueille désormais des défilés dans des cadres historiques exceptionnels, comme cette présentation de la marque Stefano Ricci au temple d'Hatchepsout près de Louxor, créant un dialogue saisissant entre patrimoine architectural et création contemporaine.

L'habit traditionnel égyptien se révèle être un témoin privilégié de l'âme d'une civilisation. Cette continuité vestimentaire, qui défie les siècles avec une élégance constante, illustre parfaitement la capacité d'une culture à préserver son essence tout en s'adaptant aux mutations de son époque.

Cette tenue ancestrale, marquée par sa fonctionnalité ingénieuse et sa beauté épurée, constitue un véritable livre d'histoire tissé dans la fibre même du quotidien égyptien.

L'évolution stylistique des dynasties pharaoniques révèle une société en mouvement perpétuel, où chaque période historique enrichit le patrimoine vestimentaire sans jamais rompre avec ses fondements.

Le lin immaculé, cette matière noble qui traverse les millénaires, demeure le symbole d'une pureté spirituelle et d'une adaptation climatique remarquable. Les codes sociaux s'expriment alors avec subtilité, privilégiant la qualité artisanale et la finesse ornementale plutôt que la transformation radicale des silhouettes.

L'Égypte contemporaine déploie un éventail fascinant de traditions régionales qui enrichissent ce patrimoine commun. Cette diversité géographique - des terres fertiles du Delta aux étendues désertiques du Sinaï, des communautés nubiennes aux oasis reculées - témoigne d'une richesse culturelle qui nourrit encore aujourd'hui l'inspiration des artisans et créateurs. Ces traditions locales forment un patrimoine vivant qui continue de s'épanouir dans l'époque moderne.

Le renouveau contemporain de ces traditions vestimentaires démontre leur pertinence intemporelle. Les créateurs égyptiens d'aujourd'hui puisent dans cet héritage millénaire pour concevoir des pièces qui parlent autant aux générations actuelles qu'aux amateurs de patrimoine authentique.

Cette renaissance créative prouve que l'habit traditionnel égyptien possède cette qualité rare de transcender les époques sans altérer son caractère fondamental.

L'habit traditionnel égyptien incarne donc une permanence remarquable dans un monde en constante mutation. Il porte en lui les secrets d'une civilisation qui a su allier pragmatisme et spiritualité, beauté et fonctionnalité.

Cette persistance à travers les âges révèle non seulement l'efficacité de ses principes de base, mais aussi sa profonde résonance avec l'identité égyptienne, hier comme aujourd'hui. Cette tenue demeure un pont vivant entre le glorieux passé pharaonique et l'Égypte moderne, incarnant parfaitement la continuité d'une culture qui continue de fasciner le monde entier.

L’Égypte, plus qu’une destination : une immersion.Envie de visiter l’Égypte ?

Q1. Quel est le vêtement traditionnel le plus emblématique de l'Égypte ancienne ?

Le vêtement le plus emblématique de l'Égypte ancienne est le pagne, appelé shenti pour les hommes, et la robe fourreau pour les femmes. Ces vêtements simples en lin blanc symbolisaient la pureté et s'adaptaient parfaitement au climat chaud.

Q2. Comment la tenue des pharaons se distinguait-elle de celle du peuple ?

Les pharaons se distinguaient par des attributs spécifiques comme la coiffe nemes (rayée), la barbe postiche et le pschent (double couronne). Leurs vêtements étaient également plus raffinés, avec des tissus plus fins, des plissés complexes et des ornements en or et pierres précieuses.

Q3. Quelles sont les principales différences entre les tenues traditionnelles des différentes régions de l'Égypte moderne ?

Chaque région a ses particularités : la Haute-Égypte est connue pour sa gallabiyya ample, la Nubie pour ses couleurs vives et motifs géométriques, le Delta du Nil pour ses vêtements paysans pratiques, le Sinaï pour l'abaya bédouine, et l'oasis de Siwa pour ses broderies d'inspiration amazighe.

Q4. Quel rôle jouait le vêtement dans la religion de l'Égypte ancienne ?

Le vêtement avait une forte dimension symbolique et religieuse. Le blanc représentait la pureté rituelle, le khôl autour des yeux avait une fonction protectrice, et les prêtres suivaient des codes vestimentaires stricts, portant uniquement du lin et pratiquant l'épilation intégrale pour marquer leur séparation du monde profane.

Q5. Comment la mode traditionnelle égyptienne évolue-t-elle aujourd'hui ?

La mode traditionnelle égyptienne connaît un renouveau créatif. Des créateurs modernisent la gallabiyya et l'abaya pour les adapter au style urbain contemporain. On observe également un intérêt croissant pour les techniques artisanales traditionnelles et une fusion entre éléments traditionnels et tendances modernes dans la mode islamique contemporaine.