Patrimoine égyptien en péril ce que personne ne révèle

Le patrimoine egypte, riche et millénaire, fait face à des menaces sans précédent que nous ne pouvons plus ignorer. Depuis 1869, l'Égypte a créé puis amélioré le cadre légal protégeant son patrimoine culturel, mais ces protections semblent aujourd'hui insuffisantes.

En septembre 2023, nous avons assisté avec consternation à la démolition de Darb 1718, un centre culturel emblématique. Malgré son statut privilégié, le patrimoine culturel egypte continue de s'éroder sous nos yeux.

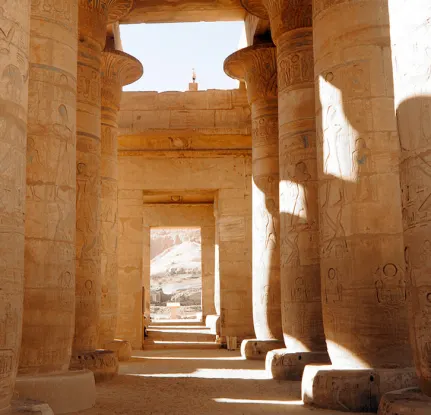

L'Égypte compte six biens culturels et un naturel inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, cependant, ces trésors sont menacés par des travaux d'aménagements et d'infrastructures.

La Cité des morts, par exemple, est théoriquement doublement protégée en tant que partie intégrante du "Caire historique" classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Pourtant, les autorités égyptiennes ont entamé des constructions sans même informer le comité du patrimoine mondial.

Face à ces développements alarmants, nous devons nous interroger sur l'avenir du patrimoine de l'Égypte. Pour le gouvernement égyptien, "archéologie égale tourisme", une équation qui réduit des millénaires d'histoire à une simple rente économique.

L'investissement étranger dans la culture amplifie cet écart, laissant peu d'opportunités aux petits commerçants et artisans de préserver leurs traditions.

Dans cet article, nous explorerons les multiples facettes de cette crise et les espoirs qui subsistent pour sauvegarder ce patrimoine irremplaçable.

Table des matières:

- 1- Les trésors culturels de l'Égypte menacés

- 2- Modernisation ou effacement culturel ?

- 3- Quand le patrimoine devient une rente économique

- 4- La culture populaire face à l’occidentalisation

- 5- Résistances locales et espoirs de sauvegarde

- 6- Le patrimoine égyptien : entre résistance et espoir

- 7- FAQs

Le patrimoine culturel de l'Égypte s'effrite sous nos yeux à une vitesse alarmante. Au-delà des sites touristiques mondialement connus, ce sont des trésors moins médiatisés mais tout aussi précieux qui disparaissent jour après jour.

Destruction de sites emblématiques comme Darb 1718

Le 6 janvier dernier, un drame culturel s'est joué au cœur du quartier des potiers du Vieux-Caire. Le centre d'art Darb 1718, véritable institution culturelle égyptienne, a été intégralement rasé au bulldozer sans aucun préavis ni dédommagement.

Fondé par l'artiste et activiste Moataz Nasreddine il y a quinze ans, ce lieu dynamique a été détruit pour faire place à l'élargissement d'une voie rapide.

Tout ce qui était à l'intérieur a été détruit, témoigne avec désarroi Moataz Nasreddine, "y compris des œuvres appartenant à 150 artistes étrangers qui valent des millions".

Malgré une pétition ayant recueilli 16 000 signatures et une promesse du maire de quartier d'entamer des négociations après l'élection présidentielle, les bulldozers sont arrivés dès le mois suivant la reconduction du président Sissi.

Comment peut-on présenter un candidat à l'UNESCO alors que nous détestons notre patrimoine !, s'est indignée la présentatrice Lamiss Hadidi, habituellement favorable au gouvernement. Cette destruction s'inscrit dans une politique systématique de "modernisation" qui menace l'âme même du Caire historique.

La Cité des morts : un patrimoine vivant en péril

Plus inquiétant encore, les autorités égyptiennes ont entrepris depuis 2020 de raser des centaines de tombes dans la Cité des morts, dont des dizaines de splendides mausolées.

Cette immense nécropole de près de 7 km², vieille de quatorze siècles, est pourtant inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. La nécropole est plus vieille que Le Caire ; il s'agit de son plus ancien cimetière musulman, s'indigne l'architecte et urbaniste Galila el-Kadi.

Ce lieu unique n'est pas qu'un simple cimetière - il abrite également près de 180 000 habitants selon les derniers recensements, probablement davantage aujourd'hui. Les défenseurs du patrimoine sont d'autant plus inquiets que ces démolitions se poursuivent malgré les protestations.

Cette fois-ci nous essayons d'agir en amont. Mais il y a un manque de transparence et de participation publique, explique Tariq Al Murri, expert en préservation. Son groupe propose notamment la construction d'un tunnel pour éviter d'endommager ce site historique, mais leurs suggestions restent lettre morte.

Villages nubiens et traditions en voie de disparition

Le patrimoine nubien, cette culture millénaire du sud de l'Égypte, subit également les conséquences d'une politique d'aménagement brutale. En Égypte, la construction du barrage d'Assouan dans les années 1960 a entraîné la submersion de 44 villages et le déplacement forcé de 50 000 Nubiens.

Aujourd'hui, la communauté nubienne est estimée entre 300 000 et 3 millions de personnes en Égypte. Malgré cette présence significative, les Nubiens continuent de lutter pour préserver leur identité culturelle. À cause de notre couleur, les gens nous stigmatisent souvent en nous considérant comme des étrangers.

Tous les nubiens ont vécu ça, confie Hossam, un jeune Nubien. Les villages nubiens, avec leurs maisons aux couleurs vives qui reflètent l'esprit joyeux de la population locale, font partie des joyaux méconnus du patrimoine égyptien.

Bien que la nouvelle constitution de 2014 s'engage à aménager des terres autour du lac Nasser pour permettre aux Nubiens d'y retourner d'ici 2024, un récent décret a transformé une partie de ces territoires en zone militaire.

Face à ces menaces, la jeunesse nubienne tente de raviver sa mémoire collective.Des initiatives comme NubaTube, qui publie des reportages et interviews en nubien sous-titrés en arabe et en anglais, témoignent d'une résistance culturelle aussi discrète que déterminée.

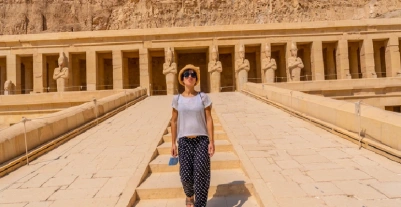

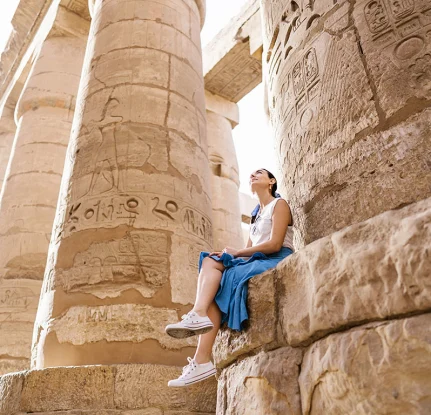

Le patrimoine de l'Égypte vous fascine ? Organisez vos Égypte Voyages dès aujourd'hui et vivez une aventure authentique au cœur de la civilisation antique.

Derrière l'apparente modernisation de l'Égypte se cache une réalité inquiétante : l'effacement progressif de son patrimoine culturel au nom du progrès. Ce phénomène, loin d'être accidentel, s'inscrit dans une politique systématique qui transforme radicalement le paysage urbain et culturel du pays.

Projets d'infrastructure et démolitions

Depuis quelques années, l'Égypte multiplie les méga-projets urbains au détriment de son patrimoine. Le plus emblématique reste la construction d'une nouvelle capitale administrative à 45 km du Caire, un chantier pharaonique qui mobilise des ressources considérables alors que le pays traverse une crise économique sans précédent.

Les cimetières historiques du Vieux Caire, pourtant d'une valeur culturelle inestimable, font les frais de cette frénésie de modernisation. En mai 2023, les autorités égyptiennes ont marqué de nombreux tombeaux historiques d'un simple "X" à la bombe de peinture pour signaler leur destruction imminente.

Ce plan, qui remonte à 2021, prévoyait initialement la démolition d'environ 2 700 tombes pour "le développement du réseau routier".

Face au tollé suscité, le ministre de la Culture a dû intervenir pour suspendre temporairement les travaux, promettant qu'une étude détaillée sera effectuée avant de décider quelles tombes seront démolies, préservées ou déplacées.

Cette tendance s'observe également à Sainte-Catherine, site classé au patrimoine mondial, où les habitants accusent les autorités de "défigurer" leur ville historique. Ce que l'on nous vend comme un projet de développement est en réalité en train de saccager cette ville historique et magnifique, témoigne un habitant.

Chaque jour, des bâtiments anciens disparaissent au profit de constructions en béton qui effacent l'identité culturelle des lieux.

Le rôle de l'armée dans les grands travaux

L'armée égyptienne n'est pas un simple acteur de cette transformation - elle en est le chef d'orchestre. Depuis la révolution de 2011 et plus encore depuis l'arrivée au pouvoir d'Al-Sissi, son implication dans l'économie a connu une croissance sans précédent.

Désormais, l'institution militaire gère environ un quart des dépenses totales du gouvernement dans les domaines du logement et de l'infrastructure publique, soit environ 370 milliards de livres égyptiennes (21 milliards d'euros).

Cette mainmise s'explique en partie par la confiance exclusive que lui accorde le président Al-Sissi qui a ouvertement affiché son mépris envers les organismes civils de son propre État.

Ainsi, "l'Autorité pour l'ingénierie militaire", située à Héliopolis près du ministère de la Défense, est devenue le contractant officiel pour tous les grands projets d'infrastructure.

Par ailleurs, l'armée a bénéficié massivement de l'aide des pays du Golfe, qui a culminé à plus de 12 milliards de dollars depuis la prise du pouvoir par les militaires.

Cet afflux financier a dopé une vague de méga-projets qui profitent directement aux officiers. Entre septembre et décembre 2013 seulement, au moins six gros contrats d'une valeur totale de 1,5 milliard de dollars ont été confiés à l'institution militaire et ses ramifications.

Absence de concertation avec les habitants

L'un des aspects les plus troublants de cette modernisation forcée est l'absence totale de dialogue avec les populations concernées. Dans le cadre des opérations de développement urbain en Égypte, il est souvent constaté que le gouvernement prend des décisions de manière unilatérale sans tenir compte du droit des citoyens à un logement sûr et décent.

Le cas de Ras el-Hikma illustre parfaitement cette approche. Lors de l'annonce d'un projet d'investissement présenté comme le plus grand investissement étranger direct de l'histoire de l'Égypte, le Premier ministre égyptien a évoqué les habitants comme étant simplement "présents sur les terres du projet", niant ainsi leur statut de propriétaires légitimes.

Cette politique s'inscrit dans une longue tradition d'exclusion où les citoyens sont souvent perçus comme non qualifiés pour être consultés. Le manque de transparence dans la diffusion des informations reste une pratique courante, comme en témoignent les expulsions menées sans cadre légal approprié, sous la protection des forces de sécurité.

Même les projets qui se présentent comme des initiatives de préservation cachent souvent une autre réalité. Sous prétexte de restauration, le pouvoir proclame que la suppression de toutes les implantations informelles du Vieux-Caire permettra de préserver son style architectural unique.

En réalité, ces "implantations informelles" sont souvent des éléments essentiels du patrimoine culturel immatériel du pays, sacrifiés sur l'autel d'une modernisation à marche forcée.

Explorez le patrimoine égyptien millénaire ! Réservez vos Voyages en Égypte et découvrez les trésors des pharaons, pyramides et temples légendaires. Partez maintenant !

En Égypte, la richesse patrimoniale s'est progressivement transformée en ressource économique à exploiter, créant une dynamique où la valeur culturelle est souvent réduite à sa rentabilité.

Tourisme culturel et image de marque

Pour le gouvernement égyptien, "archéologie égale tourisme". Le tourisme culturel de la vallée du Nil, malgré le développement du tourisme balnéaire en mer Rouge, reste l'image de marque du pays. Cette industrie constitue l'un des piliers de l'économie de rente égyptienne, bien qu'elle ne représentât que 2% du PIB en 2019-2020.

Cependant, la chute drastique du nombre de visiteurs a profondément affecté ce secteur. De 15 millions de touristes avant la révolution de 2011, ce chiffre est tombé à seulement 6,3 millions par an, entraînant une baisse de 80% des ventes de tickets d'entrée aux sites historiques.

Les recettes du ministère des Antiquités sont ainsi passées de 220 millions de dollars en 2010 à 38,4 millions en 2015. Cette situation a des conséquences directes sur la préservation du patrimoine.

Les antiquités se détériorent partout", s'alarme l'archéologue Zahi Hawass. La priorité accordée aux chiffres de fréquentation conduit à privilégier le rentable et le spectaculaire sur la rigueur scientifique.

Privatisation des musées et sites historiques

Face à cette crise financière, la privatisation des institutions culturelles apparaît comme une solution privilégiée. En 2020, le ministère des Antiquités a établi pour la première fois un musée archéologique en partenariat égal avec le secteur privé.

Le musée égyptien de Turin fut d'ailleurs le premier musée italien partiellement privatisé en 2005. Les partisans de cette approche estiment que tout ce qui est aux mains du gouvernement est corrompu et que le secteur privé serait plus attentif aux besoins du public. Néanmoins, cette vision marchande soulève des questions sur l'avenir du patrimoine culturel.

Investissements étrangers et perte de contrôle

Les contributions étrangères permettent certes à l'Égypte de "tenir le coup", comme l'illustrent les fonds de l'UNESCO pour restaurer la synagogue d'Alexandrie ou l'aide japonaise pour construire le nouveau Grand Musée égyptien.

Toutefois, ces financements s'accompagnent d'une perte de contrôle sur le patrimoine national. Pour remédier à la crise, certains envisagent des solutions radicales. Zahi Hawass suggère ainsi de "louer" le masque de Toutankhamon pour des expositions internationales, estimant que cela pourrait "payer le salaire des employés du ministère pendant 10 ans".

D'autres s'inquiètent : comment faire revenir les touristes si les plus belles pièces du pays voyagent à l'étranger?. Cette exploitation économique du patrimoine témoigne d'un déséquilibre préoccupant où la valeur marchande prend le pas sur la préservation culturelle authentique.

Admirez le patrimoine égyptien depuis le fleuve ! Réservez votre Croisière Sur Le Nil et naviguez entre temples majestueux et sites archéologiques uniques au monde.

Au-delà des pierres millénaires et des sites archéologiques, c'est l'âme vivante du patrimoine egypte qui subit aujourd'hui les assauts d'une occidentalisation galopante.

Nous assistons à un phénomène d'érosion culturelle qui, bien que moins visible que la démolition d'un monument, n'en est pas moins destructeur pour l'identité égyptienne.

Industries créatives et exclusion des artisans

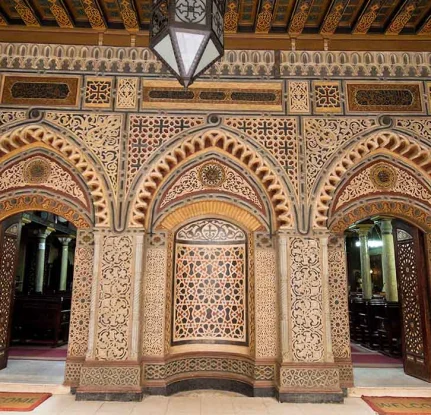

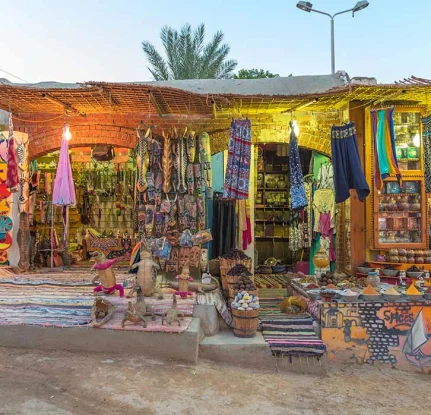

Les artisans traditionnels, gardiens de savoir-faire ancestraux, se voient progressivement marginalisés par l'industrialisation et la standardisation des productions. Le souk Khan el-Khalili, autrefois centre névralgique de l'artisanat cairote, se transforme peu à peu en bazar touristique où les objets importés de Chine côtoient les rares productions authentiques.

La poterie de Garagos, les textiles du Sinaï ou encore la vannerie du Fayoum peinent à trouver leur place dans un marché mondialisé. Pourtant, ces techniques constituent l'essence même du patrimoine culturel egypte.

Nous observons avec inquiétude que la nouvelle génération se détourne de ces métiers, attirée par des carrières jugées plus prestigieuses ou lucratives.

Festivals et traditions folkloriques marginalisées

Les célébrations traditionnelles, comme le Moulid (fête de naissance d'un saint) ou Sham el-Nessim (fête du printemps), perdent progressivement leur authenticité.

Ces fêtes, autrefois profondément ancrées dans le quotidien des Égyptiens, deviennent des événements folkloriques souvent édulcorés pour correspondre aux attentes touristiques.

Par ailleurs, les danses traditionnelles comme le Tahtib (danse du bâton) ou la danse nubienne cèdent la place à des spectacles commerciaux standardisés. Les compagnies de danse indépendantes luttent pour préserver l'authenticité de ces expressions culturelles face à la pression commerciale.

Cuisine, musique et arts vivants en danger

La gastronomie égyptienne n'échappe pas à cette tendance. Les chaînes de restauration rapide occidentales remplacent progressivement les établissements traditionnels. Le koshary, le molokhia ou le ful medames, piliers de notre identité culinaire, risquent de devenir des curiosités exotiques plutôt que des éléments quotidiens de notre alimentation.

En musique, malgré le succès international de quelques artistes, les instruments traditionnels comme le oud ou la darbouka perdent du terrain face aux sonorités occidentales. Même constat pour le théâtre d'ombres ou le théâtre de marionnettes, expressions artistiques séculaires du patrimoine de l'Égypte qui peinent à se réinventer sans se dénaturer.

Face aux menaces qui pèsent sur le patrimoine egypte, des initiatives locales émergent comme autant de lueurs d'espoir pour sa préservation. Ces actions, souvent méconnues, constituent pourtant l'un des remparts les plus efficaces contre l'effacement de l'héritage millénaire égyptien.

Initiatives citoyennes et restaurations participatives

La coopération franco-égyptienne illustre parfaitement l'importance des partenariats internationaux dans la sauvegarde des trésors culturels. À Alexandrie, l'inauguration du nouveau siège du Centre d'Études Alexandrines (CEAlex) marque une étape importante dans la documentation et la préservation de l'histoire de cette ville emblématique.

L'ambassadeur de France au Caire, Eric Chevalier, a d'ailleurs souligné l'intérêt accordé par son pays et l'Égypte à la coopération conjointe, notamment dans les domaines de la culture, de l'art, de la restauration du patrimoine et de l'éducation.

Ces initiatives conjointes permettent de mobiliser expertises et financements essentiels à la préservation du patrimoine de l'égypte.

Rôle des ONG et de l'Unesco

L'UNESCO joue un rôle fondamental dans la protection du patrimoine culturel egypte. Sa collaboration avec l'Égypte remonte aux années 1960, avec la légendaire campagne de sauvegarde de Nubie. Depuis, cette coopération s'est diversifiée à travers "une série d'importants projets culturels".

Après le pillage du musée Malawi en 2013 et l'explosion au Musée d'art islamique du Caire, l'UNESCO et ses partenaires ont mobilisé ressources et expertise pour leur réhabilitation.

Par ailleurs, la création d'un fonds international pour la protection du patrimoine en péril et d'un réseau de refuges pour les biens culturels menacés témoigne de l'engagement international.

Comme l'a affirmé Irina Bokova, ancienne Directrice générale de l'UNESCO : Le patrimoine égyptien fait partie de l'histoire universelle de l'humanité et je ferai mon possible pour mobiliser l'expertise de l'UNESCO et de ses partenaires pour sa préservation.

L'importance de la transmission intergénérationnelle

La sauvegarde du patrimoine immatériel repose essentiellement sur sa transmission aux nouvelles générations. En Égypte, les femmes jouent un rôle crucial comme gardiennes de savoir-faire ancestraux. Pendant des siècles, les femmes ont employé leurs talents innovateurs et artistiques pour créer des objets, et les ont transmis de mère à fille.

Des techniques comme la broderie de Tally en Égypte supérieure ou les broderies de Siwa et du Sinaï constituent un art unique remontant au 19ème siècle, aujourd'hui menacé par les technologies modernes. Cette transmission intergénérationnelle est fondamentale car le processus créatif de la transmission est au cœur de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

C'est grâce à ce "processus dynamique et interactif" que le patrimoine culturel immatériel est recréé en permanence, assurant ainsi la continuité de l'âme de l'Égypte à travers ses traditions.

En définitive, le patrimoine culturel egypte se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins.

D'une part, nous assistons à une destruction systématique de sites emblématiques comme Darb 1718 et la Cité des morts, sacrifiés sur l'autel d'une modernisation effrénée.

D'autre part, des initiatives locales et internationales tentent désespérément de préserver ces trésors millénaires contre l'oubli.

Indéniablement, la tension entre développement et préservation culturelle s'intensifie sous nos yeux.

Les grands projets d'infrastructure, souvent supervisés par l'armée, progressent sans véritable concertation avec les populations locales, effaçant parfois en quelques heures des siècles d'histoire.

Parallèlement, la transformation du patrimoine en simple produit touristique menace son authenticité profonde.

Au lieu de valoriser ces sites pour leur valeur intrinsèque, ils deviennent principalement des sources de revenus, parfois au détriment de leur intégrité.

Néanmoins, tout espoir n'est pas perdu. Les saveurs d'Égypte, ses festivals millénaires, les traditions nubiennes et les échos du désert constituent l'âme même de ce pays.

Ces expressions culturelles, bien que menacées par l'occidentalisation, résistent grâce à la détermination des communautés locales.

Certainement, la coopération entre organisations internationales comme l'UNESCO, gouvernements étrangers et initiatives citoyennes représente une lueur d'espoir face à cette crise patrimoniale sans précédent.

Finalement, l'avenir du patrimoine égyptien repose sur notre capacité collective à réconcilier progrès et préservation.

Loin d'être incompatibles, ces deux objectifs doivent s'alimenter mutuellement pour garantir un développement respectueux de l'identité culturelle égyptienne.

À moins d'une prise de conscience urgente et d'actions concrètes, nous risquons de perdre irrémédiablement des pans entiers de cette histoire millénaire qui appartient non seulement à l'Égypte, mais à l'humanité tout entière.

Préparez votre voyage et partez à la découverte de l’Égypte authentique.

Q1. Quelles sont les principales menaces qui pèsent sur le patrimoine culturel égyptien ?

Les principales menaces incluent la destruction de sites emblématiques pour des projets d'infrastructure, la transformation du patrimoine en simple produit touristique, et l'occidentalisation qui met en danger les traditions et savoir-faire ancestraux.

Q2. Comment le gouvernement égyptien gère-t-il la préservation du patrimoine face au développement ?

Le gouvernement privilégie souvent les grands projets d'infrastructure et de modernisation au détriment de la préservation du patrimoine. Les décisions sont prises sans véritable concertation avec les populations locales, entraînant parfois la destruction de sites historiques importants.

Q3. Quel est le rôle de l'UNESCO dans la protection du patrimoine égyptien ?

L'UNESCO joue un rôle crucial en collaborant avec l'Égypte sur des projets de préservation, en mobilisant des ressources et de l'expertise pour la réhabilitation de sites endommagés, et en créant des fonds internationaux pour protéger le patrimoine en péril.

Q4. Comment les traditions culturelles égyptiennes sont-elles affectées par la modernisation ?

Les traditions comme l'artisanat, les festivals populaires, la cuisine et la musique traditionnelles sont menacées par l'industrialisation, la standardisation et l'adoption de modes de vie plus occidentalisés, en particulier dans les grandes villes.

Q5. Existe-t-il des initiatives pour sauvegarder le patrimoine culturel immatériel de l'Égypte ?

Oui, il existe des initiatives locales et internationales visant à préserver les savoir-faire traditionnels, notamment à travers la transmission intergénérationnelle. Des femmes jouent un rôle crucial comme gardiennes de techniques ancestrales comme la broderie traditionnelle.