Maison Égyptienne Antique : Architecture et Vie

L'architecture domestique de l'Égypte pharaonique révèle une sophistication remarquable qui dépasse largement la simple fonction d'abri.

Ces demeures ancestrales, dont certaines témoignent d'une tradition architecturale vieille de plus de 4 000 ans, incarnent une maîtrise technique et une compréhension profonde des besoins humains. L'organisation tripartite caractéristique de ces habitations démontre une évolution architecturale déjà aboutie dans les constructions les plus anciennes.

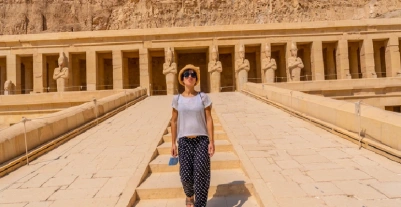

La stratification sociale de l'Égypte antique se reflétait de manière saisissante dans ses habitations. Les demeures aristocratiques, telles que cette remarquable "maison de repos" édifiée sous le règne de Thoutmôsis III (1481-1425 av. J.-C.), contrastaient avec les habitations plus modestes des classes populaires.

Cette architecture domestique se distinguait particulièrement par l'absence quasi-totale de fenêtres, stratégie ingénieuse développée pour contrer l'intensité de la chaleur désertique. Les résidences des hauts fonctionnaires et des membres de la cour royale présentaient des aménagements d'une complexité particulièrement raffinée.

Cette exploration architecturale dévoile les multiples facettes de l'habitat égyptien antique : la diversité des types d'habitations selon les classes sociales, l'organisation minutieuse des espaces intérieurs, les matériaux et techniques de construction adaptés au climat, ainsi que l'héritage durable qui continue d'inspirer l'architecture égyptienne contemporaine, fusion harmonieuse entre tradition millénaire et modernité.

Découvrez les incontournables du Caire en 5 jours et organisez un itinéraire inoubliable au cœur de l’Égypte ancienne.

Table des matières:

- 1- Les différents types de maisons égyptiennes antiques

- 2- Organisation intérieure et éléments architecturaux

- 3- Matériaux de construction et techniques utilisées

- 4- Maisons historiques et héritage architectural

- 5- Évolution et influences à travers les époques

- 6- Ce Que les Maisons Égyptiennes Antiques Disent de Leur Civilisation

- 7- FAQs

L'habitat égyptien antique témoigne d'une hiérarchie sociale complexe qui se matérialisait dans l'architecture domestique. Chaque catégorie d'habitation, depuis les modestes demeures ouvrières jusqu'aux somptueux palais royaux, reflétait fidèlement le statut de ses occupants tout en répondant aux exigences du climat désertique.

Maisons ouvrières à Deir el-Medina

Le village de Deir el-Medina, connu dans l'antiquité sous le nom évocateur de "Lieu de Vérité" (Set-Maat), constituait le foyer des artisans chargés d'orner les tombes de la Vallée des Rois durant le Nouvel Empire. Cette communauté exceptionnelle comptait, à son apogée, environ 70 habitations protégées par des murs d'enceinte, auxquelles s'ajoutaient 50 structures périphériques. Ces demeures, malgré leur caractère modeste, révélaient une organisation d'une sophistication remarquable.

L'architecture de ces habitations ouvrières suivait des proportions standardisées : une largeur comprise entre 5 et 6 mètres et des plafonds s'élevant de 3 à 5 mètres de hauteur. Édifiées en briques de boue sur des fondations de pierre, elles présentaient des façades blanchies à la chaux ponctuées de portes rouge vif.

L'organisation intérieure obéissait à une logique fonctionnelle précise :

- Une première salle de réception donnant directement sur la rue

- Une seconde salle de réception surélevée dotée d'une ou deux colonnes centrales

- Une petite cave aménagée sous la seconde salle

- Des chambres ou ateliers réservés aux femmes du foyer

- Un passage conduisant à la cuisine équipée de son four à pain voûté

- Un escalier permettant l'accès au toit plat

- Une cave arrière dédiée au stockage des denrées

Maisons de fonctionnaires à Tell el-Amarna

Tell el-Amarna (Akhetaton), capitale éphémère édifiée par Akhenaton, abritait les résidences des fonctionnaires royaux, témoins d'un rang social supérieur. Ces villas nobles, contrairement à leurs homologues thébaines, ne comportaient qu'un niveau unique. Toutefois, la salle de séjour centrale bénéficiait d'une hauteur sous plafond majeure, permettant l'aménagement de fenêtres hautes favorisant l'éclairage et la ventilation.

L'organisation urbaine de ces quartiers résidentiels révélait une structure sociale fascinante : les habitations modestes s'agglutinaient autour des vastes propriétés des fonctionnaires et des maîtres-artisans. Cette disposition suggère l'existence d'un système de dépendance où les occupants des petites demeures fournissaient services et biens aux propriétaires des résidences principales.

Malgré leur diversité architecturale, ces maisons partageaient des caractéristiques communes : une vaste pièce centrale servant de pivot spatial, depuis laquelle s'ouvraient les autres espaces, et la présence quasi-systématique d'un escalier attestant de l'utilisation active des toitures.

Palais royaux et résidences de l'élite

Les palais égyptiens antiques assumaient des fonctions multiples : quartiers résidentiels pour le pharaon et sa famille, salles d'audience, théâtres de la représentation étatique et cadres des performances rituelles. Cette polyvalence explique leur ampleur et leur luxe, qui dépassaient largement ceux des habitations ordinaires.

Le palais de Malkata, dont l'appellation antique "Per-Hai" signifie "Maison de Réjouissance", illustre parfaitement cette grandeur palatiale. Construit principalement en briques de boue, ce complexe architectural représentait la plus vaste résidence royale d'Égypte. Cette cité palatiale regroupait de multiples salles d'audience, des cours centrales, des villas et des appartements destinés à la famille royale et aux hauts fonctionnaires.

L'appartement royal comprenait une chambre, un vestiaire, une salle d'audience privée et un harem. Les vestiges de peintures murales témoignent d'une décoration somptueuse : des représentations de la déesse Nekhbet ornaient le plafond de la chambre royale, tandis que murs, plafonds et sols se paraient de scènes naturelles - fleurs, roseaux et animaux des marais.

Maisons rurales et citadines

L'habitat rural se caractérisait par sa simplicité : les demeures paysannes ressemblaient probablement aux huttes de boue des fellahin de l'Égypte moderne. L'environnement urbain, quant à lui, imposait une densité architecturale particulière, avec des habitations comportant généralement une petite cour et quelques pièces à l'arrière.

La condition économique déterminait drastiquement la qualité de l'habitat : les plus démunis se contentaient souvent d'une pièce unique, servant simultanément de stockage et de refuge diurne contre la chaleur excessive. Les plus fortunés, au contraire, bâtissaient leurs demeures le long du Nil, ornant parfois leurs murs extérieurs de calcaire qui faisait scintiller la façade sous le soleil.

Les centres urbains liés aux chantiers pyramidaux présentaient une particularité notable : des logements spécifiquement conçus pour héberger les ouvriers participant à ces constructions monumentales.

Lisez notre guide : Curieux des habits traditionnels ?

L'agencement intérieur d'une maison égyptienne antique reflétait une compréhension sophistiquée de l'ergonomie domestique et des contraintes climatiques. Chaque composante architecturale résultait d'une réflexion approfondie sur l'optimisation du confort et la fonctionnalité quotidienne.

Disposition des pièces : réception, harem, cuisine

L'architecture domestique égyptienne obéissait à un principe fondamental de gradation spatiale, orchestrant une transition harmonieuse entre les espaces publics et privés. Le vestibule d'entrée donnait accès aux pièces dédiées au repos et aux soins corporels, tandis que la cour arrière regroupait les installations culinaires et les zones de stockage.

Cette partie postérieure de la demeure hébergeait également les quartiers réservés aux domestiques. La quasi-totalité des habitations comportait un escalier conduisant à la terrasse supérieure, espace privilégié pour échapper aux tourments de la chaleur estivale.

Les résidences aristocratiques se distinguaient par leur salle centrale surélevée, véritable nucleus architectural de la demeure. Cette élévation stratégique préservait l'espace des intrusions sableuses tout en créant un microclimat optimal : fraîcheur estivale et chaleur hivernale s'y équilibraient naturellement.

Certaines demeures patriciennes possédaient même une suite principale située à l'arrière de la salle de séjour, agrémentée de commodités privées dotées d'un système d'évacuation vers l'espace jardinage.

Cours intérieures et jardins

La cour intérieure constituait l'épine dorsale de la maison égyptienne antique, théâtre polyvalent de la vie domestique quotidienne. Cet espace à ciel ouvert pulsait au rythme des activités familiales : préparation des repas, tissage, éducation des enfants. Les demeures modestes aménageaient cette cour murée en véritable centre névralgique, abritant potager, foyers d'argile et basse-cour domestique.

Les jardins des résidences prestigieuses revêtaient une dimension spirituelle remarquable. Leurs bassins aquatiques servaient simultanément d'ornements esthétiques et de réservoirs symboliques pour l'âme du défunt. Les palmiers dattiers, arbres sacrés par excellence, étaient particulièrement honorés pour leur connexion mystique avec les divinités solaires.

Systèmes de ventilation naturelle (malqaf)

Le malqaf incarne l'ingéniosité climatique de l'architecture pharaonique. Ce capteur éolien, dont les origines remontent aux premières dynasties, canalisait les courants d'air frais vers l'intérieur des bâtiments. Sa supériorité sur les ouvertures conventionnelles résidait dans sa capacité à filtrer naturellement poussière et particules sableuses.

L'époque médiévale égyptienne a perfectionné ces dispositifs, leur conférant l'apparence de cheminées orientées préférentiellement vers le nord pour intercepter les brises rafraîchissantes. Malgré les variations régionales et temporelles de leur conception, leur fonction demeurait constante : établir une ventilation croisée naturelle.

Décoration murale et mobilier

Les résidences aisées arboraient des parois aux teintes pastel éclatantes, instaurant une ambiance de fraîcheur et de propreté. L'ameublement, quoique utilitaire, variait drastiquement selon l'appartenance sociale. Les pièces de réception accueillaient typiquement des assises diverses (chaises, bancs, tabourets) et de petites tables destinées aux visiteurs et aux repas collectifs.

Les foyers modestes se contentaient de nattes de paille tressée, parfois agrémentées d'un tabouret en bois ou d'un lit à cordes tressées. Les demeures fortunées, quant à elles, regorgeaient d'objets raffinés : miroirs, étagères, ustensiles, dispositifs d'éclairage, systèmes de chauffage et même fontaines décoratives.

Toits plats et terrasses

Les toitures planes représentaient une caractéristique emblématique et multifonctionnelle de l'habitat égyptien. Le climat aride et chaud transformait ces espaces en véritables extensions habitables : séchage des récoltes, activités textiles, couchage nocturne durant les périodes fraîches. L'accès s'effectuait par échelle, escalier en briques de boue ou rampe d'accès.

Certaines toitures comportaient des auvents en roseau pour créer des zones d'ombre. Les demeures prospères enrichissaient parfois ces espaces de structures d'ombrage élaborées et de coins détente, métamorphosant ainsi les toits en véritables espaces de sociabilité familiale et parfois de voisinage.

L'art de construire dans l'Égypte pharaonique témoigne d'une maîtrise exceptionnelle des ressources disponibles et d'une adaptation remarquable aux défis environnementaux de la vallée du Nil. Les choix architecturaux des bâtisseurs égyptiens reflètent une compréhension profonde des propriétés des matériaux locaux et de leur capacité à résister aux conditions climatiques extrêmes.

Briques de boue crue et cuite

L'utilisation de la brique de boue s'impose comme la signature architecturale des habitations égyptiennes depuis la période prédynastique (environ 5000 av. J.-C.) jusqu'aux époques tardives.

Cette préférence découle de considérations à la fois économiques et pratiques. Les artisans égyptiens perfectionnèrent la technique en mélangeant la boue nilotique avec de la paille ou des fibres végétales hachées, renforçant ainsi la cohésion du matériau. Cette préparation était ensuite coulée dans des moules rectangulaires avant d'être séchée sous l'intense soleil égyptien.

Ces briques d'argile, malgré leur apparente simplicité, possédaient des qualités isolantes remarquables, conservant la fraîcheur diurne et restituant une douce chaleur nocturne. L'évolution des techniques conduisit également à la cuisson de ces briques dans des fours, notamment durant la période romaine, procurant une résistance accrue aux intempéries.

Bois de palmier, sycomore et acacia

La rareté du bois en Égypte imposait une utilisation réfléchie et stratégique de cette ressource précieuse, principalement réservée aux éléments structurels cruciaux : poutres, portes et mobilier.

Les essences locales disponibles présentaient chacune des caractéristiques spécifiques :

- L'acacia, recherché pour sa robustesse et sa haute densité

- Le sycomore, privilégié pour sa légèreté et sa facilité de sculpture

- Le palmier, exploité pour les structures de toiture et les poutres

Les demeures aristocratiques pouvaient s'enrichir de bois d'importation, notamment le prestigieux cèdre du Liban, dont le coût prohibitif en faisait un marqueur de statut social.

Utilisation de calcaire et de stuc

Tandis que la pierre demeurait l'apanage des constructions religieuses et funéraires, les résidences de l'élite intégraient ponctuellement le calcaire pour les encadrements de portes, les linteaux et les éléments décoratifs. Le stuc, cette composition à base de chaux, transformait les surfaces murales intérieures et extérieures en supports lisses et raffinés, propices aux décors peints.

Les résidences nobiliaires d'Amarna, datant d'environ 1350 av. J.-C., illustrent parfaitement cette alliance entre pragmatisme et raffinement : des sols en pierre soigneusement appareillés contrastaient avec des murs en briques de boue, conciliant fonctionnalité et prestige.

Techniques de construction adaptées au climat

L'architecture domestique égyptienne démontre une adaptation extraordinaire aux rigueurs du climat désertique. Les murs massifs en briques de boue, atteignant parfois plusieurs mètres d'épaisseur, fonctionnaient comme des régulateurs thermiques naturels. Cette masse thermique captait la chaleur diurne pour la restituer progressivement durant la fraîcheur nocturne, établissant un équilibre climatique naturel.

Les toitures s'appuyaient sur une ossature de troncs de palmiers, habillée de feuilles de palmier et couronnée d'une couche de briques de boue. Cette stratification assurait une isolation efficace contre l'ardeur solaire.

L'implantation stratégique de petites fenêtres en hauteur limitait l'intrusion de la chaleur et des poussières désertiques tout en favorisant la circulation d'air. Cette sagesse constructive, élaborée il y a des millénaires, continue d'inspirer les approches bioclimatiques contemporaines.

L'héritage architectural de l'Égypte ancienne trouve une expression tangible dans les demeures historiques qui ont résisté à l'épreuve du temps. Ces édifices domestiques remarquables constituent des témoins précieux de l'évolution continue des techniques constructives et des influences stylistiques qui ont sculpté l'habitat égyptien au cours des siècles.

Beit al-Kritliya (Maison Gayer-Anderson)

Cette demeure exceptionnelle, établie dans l'ombre de la mosquée Ibn Tulun, forme un ensemble architectural composé de deux habitations distinctes. La première construction, réalisée en 1632 sous la direction de Hajj Mohammad ibn Salem ibn Galman al-Gazzar, appartenait à une opulente dame crétoise, origine de son appellation actuelle.

La seconde structure, édifiée antérieurement en 1540 par Abdel-Qader al-Haddad, était désignée sous le nom de "Beit Amna bint Salim". L'intervention du Major Gayer-Anderson en 1935 marqua un tournant décisif : obtenant l'autorisation d'habiter ces lieux, il entreprit des travaux de restauration considérables avant de léguer généreusement sa collection d'antiquités au gouvernement égyptien en 1942.

Beit al-Harawi et Beit al-Sitt Wasila

L'édification de Beit al-Harawi en 1731 par Ahmed Ben Youssef El-Serafi témoigne de l'architecture domestique du XVIIIe siècle. Cette demeure tire sa désignation contemporaine d'Abd El-Rahman El-Harrawi, son dernier propriétaire, qui exerçait la médecine au sein de l'école médicale Qasr El-Ayini.

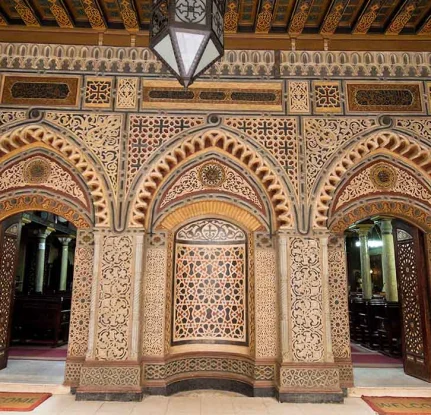

Les campagnes de restauration menées entre 1920 et 1950 ont permis sa reconversion en centre culturel. Adjacent à cette résidence se dresse Beit al-Sitt Wasila, construite en 1664 par les frères El-Kanany. Cette habitation se distingue par ses éléments architecturaux remarquables, notamment ses fenêtres mashrabiya finement ouvragées et ses peintures murales évoquant les lieux saints de l'Islam.

Beit al-Razzaz et Beit Qadi Abd al-Basit

Beit al-Razzaz s'impose comme un véritable palais urbain d'une ampleur extraordinaire, comptant 190 pièces réparties dans un complexe architectural développé entre le XVe et le XVIIIe siècle. La section orientale de cet ensemble, érigée vers 1480 sous le patronage du Sultan Qaytbay, a bénéficié d'une restauration minutieuse conduite entre 1977 et 2007.

Beit Qadi Abd al-Basit, quant à elle, incarne l'architecture résidentielle mamelouke dans sa fonction la plus noble : cette demeure abritait le juge suprême et constituait un centre névralgique de l'administration judiciaire égyptienne.

Beit Labib et Beit Gamal al-Din al-Dhahabi

L'histoire de Beit Labib s'enrichit de la présence de personnalités marquantes, notamment l'architecte Hassan Fathy et l'Aga Khan. Beit Gamal al-Din al-Dhahabi, élégamment surnommée "Maison Dorée", fut érigée en 1637 sur commande du chef des marchands d'or.

Cette résidence illustre parfaitement la dichotomie entre apparence extérieure et richesse intérieure : derrière une façade délibérément sobre se révèle un intérieur somptueux, agrémenté de fontaines en marbre et de dômes en bois d'une facture exceptionnelle.

Beit Tusun Pacha et son emplacement stratégique

Cette résidence, judicieusement positionnée à proximité du centre-ville cairote, démontre l'adaptation réussie des principes architecturaux traditionnels aux exigences du contexte urbain moderne.

Beit Zainab Khatun

Construite en 1486 pour la princesse Shaqraa Hanem, petite-fille du Sultan mamelouk Al-Nasser Hassan Qalawoun, cette demeure porte le nom de sa dernière propriétaire. Son importance historique dépasse largement sa valeur architecturale : durant l'occupation française, elle servit de refuge aux résistants égyptiens, s'inscrivant ainsi dans la mémoire collective nationale.

L'habitat égyptien a connu une métamorphose remarquable au cours des millénaires, intégrant progressivement des influences extérieures tout en préservant ses fondements architecturaux ancestraux. Cette continuité adaptative témoigne de la vitalité d'un patrimoine bâti qui n'a cessé de se réinventer.

Transition vers l'architecture islamique (Fustat)

L'établissement de Fustat en 641, consécutif à la conquête arabe, constitue une étape charnière dans l'histoire architecturale égyptienne. Cette première capitale musulmane d'Égypte prit racine autour de la mosquée d'Amr ibn al-As, édifice religieux inaugural du pays. L'aménagement urbain s'articula autour de quartiers tribaux (khittas) qui ceinturaient les édifices administratifs centraux.

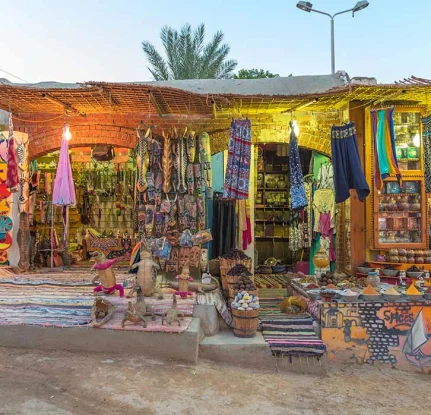

L'apogée de Fustat au XIIe siècle révélait une cité prospère de quelque 200 000 habitants. Cette métropole médiévale se caractérisait par ses artères ombragées, ses jardins florissants et ses souks effervescents. L'architecture résidentielle atteignait des hauteurs impressionnantes, avec des immeubles de sept étages capables d'héberger des centaines de résidents.

Influences mésopotamiennes et persanes

Les relations entre l'Égypte et la Mésopotamie s'établirent dès le IVe millénaire avant notre ère. Ces échanges précoces exercèrent une influence catalytique sur l'épanouissement culturel égyptien, particulièrement dans les domaines de l'écriture et de l'innovation architecturale.

L'architecture égyptienne assimila plusieurs éléments caractéristiques des sanctuaires et constructions civiques mésopotamiens. Les niches en retrait, trait distinctif de l'architecture templière mésopotamienne, furent réinterprétées dans la conception des fausses portes ornant les sépultures des première et deuxième dynasties.

La ziggurat mésopotamienne, concept architectural émergent vers la fin du Ve millénaire avant J.-C., exerça une influence manifeste sur les pyramides égyptiennes, notamment les premières réalisations à degrés.

Survivances dans l'architecture mamelouke

L'époque mamelouke (1250-1517) marque l'apogée de l'art architectural islamique cairote. Cette période se distingue par l'édification de complexes multifonctionnels associant mausolées, madrasas et mosquées.

L'ornementation architecturale connut une évolution considérable durant cette époque. Les linteaux, éléments décoratifs hérités de l'époque pharaonique, atteignirent sous les Mamelouks une élaboration particulière. Initialement ornés de motifs géométriques et d'arabesques florales simples, ils acquirent une complexité croissante pendant la période mamelouke circassienne.

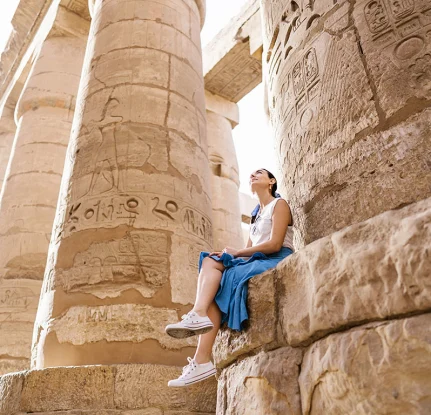

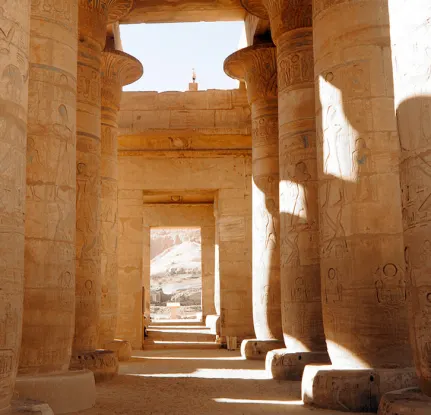

Réinterprétations modernes de la maison égyptienne antique

L'architecture contemporaine redécouvre aujourd'hui certains principes constructifs anciens. Le style hypostyle, caractérisé par des rangées de colonnes supportant une toiture, inspire nombre d'interprétations modernes. Les architectes contemporains exploitent souvent la répétition modulaire des colonnes, évoquant l'organisation spatiale des temples antiques.

Le Musée National de la Civilisation Égyptienne, établi à Al-Fustat, exemplifie cette démarche de réaménagement urbain qui unit l'héritage architectural millénaire aux aspirations contemporaines.

Cette exploration de l'architecture domestique égyptienne révèle un patrimoine d'une richesse exceptionnelle qui transcende la simple fonction d'habitat. L'examen minutieux de ces demeures ancestrales démontre une sophistication technique et une sensibilité environnementale qui continuent de fasciner les spécialistes contemporains.

L'organisation sociale de l'Égypte pharaonique trouvait son expression la plus tangible dans ces espaces de vie quotidienne. Les contrastes saisissants entre les habitations artisanales de Deir el-Medina et les résidences palatiales d'Amarna illustrent parfaitement cette hiérarchisation architecturale. Cette diversité témoigne d'une société complexe où chaque classe sociale développait ses propres codes d'aménagement spatial.

L'expertise constructive des anciens Égyptiens se manifeste particulièrement dans leur maîtrise des matériaux locaux. L'utilisation judicieuse de la brique de boue, associée à des systèmes de ventilation naturelle sophistiqués, créait des environnements habitables remarquablement adaptés aux conditions climatiques extrêmes. Cette intelligence architecturale, développée sur plusieurs millénaires, constitue un exemple frappant d'adaptation durable à l'environnement.

Les demeures historiques préservées, telles que Beit al-Kritliya ou Beit Zainab Khatun, offrent un témoignage tangible de cette continuité architecturale. Ces monuments domestiques permettent de saisir l'évolution des techniques constructives et l'influence des différentes cultures qui ont enrichi l'habitat égyptien au cours des siècles.

L'architecture domestique égyptienne antique nous enseigne que la véritable durabilité architecturale naît de l'harmonie entre les besoins humains et les contraintes environnementales.

Cette sagesse constructive, forgée dans la vallée du Nil il y a des millénaires, conserve une pertinence remarquable pour les défis architecturaux contemporains. Les principes d'adaptation climatique et d'utilisation des ressources locales développés par les constructeurs pharaoniques continuent d'inspirer les architectes soucieux de créer des bâtiments respectueux de leur contexte géographique et culturel.

Explorez nos conseils pour visiter l’Égypte et vivez une immersion totale entre histoire, culture et paysages uniques.

Q1. Comment les maisons égyptiennes antiques s'adaptaient-elles au climat désertique ?

Les maisons égyptiennes antiques utilisaient des murs épais en briques de boue pour l'isolation thermique, des toits plats pour le séchage et le repos nocturne, et des systèmes de ventilation naturelle comme le malqaf pour capter l'air frais. Les petites fenêtres en hauteur minimisaient l'entrée de chaleur et de poussière.

Q2. Quelles étaient les principales différences entre les maisons des riches et celles des pauvres dans l'Égypte antique ?

Les maisons des riches étaient plus spacieuses, avec des cours intérieures, des jardins et parfois des bassins d'eau. Elles comportaient plusieurs pièces, dont des salles de réception et des quartiers privés. Les maisons des pauvres étaient souvent réduites à une seule pièce multifonctionnelle, construite avec des matériaux plus modestes.

Q3. Quels matériaux de construction étaient couramment utilisés dans l'Égypte antique ?

Les principaux matériaux étaient les briques de boue séchées au soleil, le bois de palmier, de sycomore et d'acacia pour les éléments structurels, et parfois du calcaire pour les maisons plus luxueuses. Le stuc était utilisé pour les finitions murales.

Q4. Comment l'organisation intérieure d'une maison égyptienne antique reflétait-elle la vie quotidienne ?

L'organisation intérieure suivait une progression du public au privé, avec des espaces dédiés à la réception, au sommeil et à la cuisine. La cour centrale servait d'espace polyvalent pour les activités quotidiennes. Les toits plats étaient utilisés pour le séchage des aliments et comme espace de vie supplémentaire pendant les nuits chaudes.

Q5. Comment l'architecture des maisons égyptiennes antiques a-t-elle influencé les styles architecturaux ultérieurs ?

Certains éléments de l'architecture égyptienne antique, comme les cours intérieures et les systèmes de ventilation naturelle, ont influencé l'architecture islamique ultérieure. Des concepts comme le style hypostyle et l'utilisation de matériaux locaux continuent d'inspirer l'architecture contemporaine, notamment dans les projets de construction durable adaptés aux climats chauds.