Mosquée Ibn Touloun : Trésor Méconnu du Caire Islamique

La mosquée Ibn Touloun règne silencieusement sur le paysage cairote depuis près de douze siècles. Érigée entre 870 et 879 après J.-C., cette imposante structure représente l'un des plus anciens et authentiques témoignages de l'art islamique préservés en Égypte.

Son vaste domaine de 26 318 mètres carrés impressionne par ses proportions harmonieuses et sa persistance historique extraordinaire - seul survivant de l'ancienne capitale al-Qata'i, aujourd'hui disparue.

Table des matières:

- 1- La mosquée Ibn Touloun : un trésor architectural méconnu

- 2- Pourquoi cette mosquée reste dans l'ombre des sites touristiques populaires

- 3- L'histoire fascinante d'Ahmad Ibn Touloun et sa dynastie

- 4- Les merveilles architecturales de la mosquée d'Ibn Touloun

- 5- Une expérience sensorielle unique pour le visiteur

- 6- La mosquée Ibn Touloun face aux défis de conservation

- 7- FAQs

L'âge vénérable de cette mosquée n'est qu'un aspect de sa valeur inestimable. Ses caractéristiques architecturales exceptionnelles racontent une histoire de créativité et d'innovation.

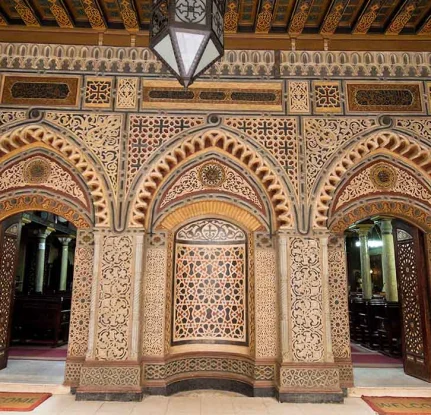

Son minaret hélicoïdal, premier du genre en Égypte, s'élève majestueusement vers le ciel. Les 128 fenêtres qui ornent l'édifice constituent un véritable catalogue de motifs géométriques et floraux, chacune arborant des designs uniques qui témoignent du raffinement artistique de l'époque toulounide.

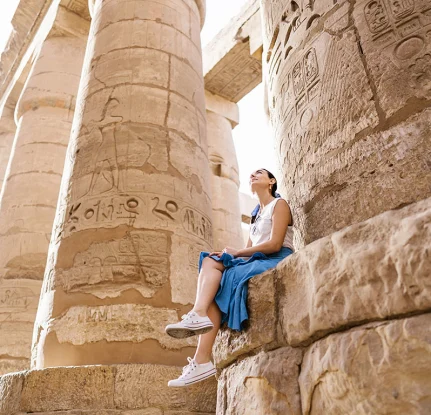

Découvrez le Caire islamique et ses merveilles, y compris la magnifique mosquée Ibn Touloun, véritable trésor architectural !

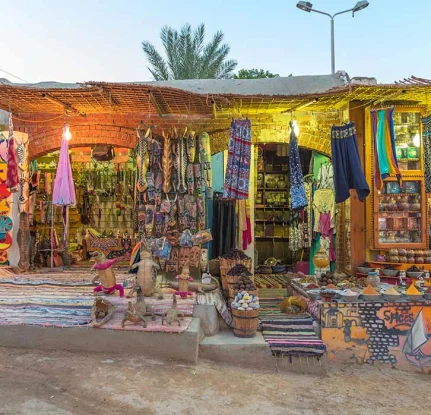

Cette merveille architecturale constituait autrefois le cœur vibrant d'une cité florissante. Autour d'elle s'organisait toute la vie urbaine de la capitale fondée par Ahmad Ibn Touloun : palais gouvernementaux, édifices administratifs, marchés animés et même un hôpital d'importance considérable.

La mosquée demeure aujourd'hui un témoin silencieux de cette période faste de l'histoire égyptienne, gardienne de souvenirs d'une ville dynamique désormais évanouie.

La mosquée Ibn Touloun trône majestueusement dans un quartier discret du Caire, loin des sentiers touristiques habituels. Complétée en l'an 265 de l'Hégire (879 de notre ère), cette structure vénérable représente un joyau historique inestimable - la plus ancienne mosquée de la capitale égyptienne préservée dans sa forme originelle et l'un des monuments islamiques les plus antiques du pays.

Ce chef-d'œuvre architectural vit le jour sous l'impulsion d'Ahmad Ibn Touloun, fondateur de la dynastie toulounide d'origine turque qui gouverna l'Égypte avec une remarquable autonomie face au califat abbasside entre 868 et 905.

Le voyageur attentif découvrira ce monument non loin de la citadelle de Saladin et de la mosquée du Sultan Hassan. Cette imposante construction occupe une place prépondérante dans l'histoire cairote, figurant comme la troisième mosquée de congrégation jamais bâtie dans la ville.

Son importance historique se magnifie davantage quand on réalise qu'elle constitue l'unique vestige encore debout de Qata'i, troisième capitale islamique d'Égypte fondée par Ibn Touloun lui-même en 870.

Explorez notre sélection d'articles pour plonger dans l'histoire et l'architecture fascinantes de cette époque.

Paradoxalement, malgré sa valeur patrimoniale exceptionnelle, la mosquée Ibn Touloun demeure relativement méconnue du grand public. Nichée dans le quartier Sayeda Zeinab, elle peine à rivaliser en notoriété avec des monuments plus célèbres comme la mosquée d'Albâtre de Mohammed Ali.

Son destin mouvementé explique partiellement cette discrétion imméritée. Durant le XIIe siècle, elle servit de refuge aux pèlerins circulant d'Afrique du Nord vers le Hijaz, usage qui altéra certains éléments de sa structure. Plus étonnant encore, en 1847, les autorités la transformèrent en asile pour personnes âgées et handicapées, avant qu'elle ne retrouve sa dignité grâce à d'importantes campagnes de restauration menées entre 1890 et 1918.

Bien qu'accessible sans difficulté et ouverte tant aux fidèles qu'aux touristes, la mosquée continue de vivre dans l'ombre de ses voisines plus célèbres. Les passionnés d'architecture islamique considèrent toutefois cette tranquillité relative comme un privilège rare, offrant l'opportunité d'apprécier pleinement la quiétude du lieu sans les foules habituelles des sites plus populaires.

Ce qui fait sa singularité parmi les monuments islamiques

La mosquée Ibn Touloun se distingue par plusieurs éléments architecturaux remarquables qui en font un trésor inégalé de l'art islamique. Son architecture puise directement son inspiration dans la Grande Mosquée de Samarra en Irak, ville natale d'Ibn Touloun, faisant d'elle un exemple exceptionnel du style abbasside dans sa forme classique la plus pure.

Rompant avec les pratiques architecturales de l'époque qui privilégiaient la réutilisation de colonnes de marbre issues d'édifices antiques, l'architecte choisit audacieusement des piliers en brique rouge ornés aux angles de colonnettes soutenant les arcs. Certains historiens affirment même que cette mosquée inaugura l'utilisation de l'arc en ogive, précédant de deux siècles l'apparition de l'arc gothique en Europe.

La structure présente également une caractéristique rare appelée ziyada - cette enceinte extérieure qui enveloppe entièrement la mosquée et l'isole du tissu urbain environnant. Cet élément, importé des traditions architecturales bagdadiennes, visait principalement à protéger le sanctuaire des bruits et agitations de la ville.

Les ornementations en stuc qui parent les arcs et les fenêtres constituent par ailleurs le plus riche ensemble décoratif de ce type dans toute l'Égypte, révélant clairement l'influence des motifs artistiques de Samarra.

Les visiteurs privilégiés découvrent également une dimension sensorielle exceptionnelle, notamment la possibilité d'admirer depuis son minaret un panorama saisissant qui embrasse à la fois les élégants minarets de la mosquée du Sultan Hassan et la majestueuse mosquée d'Albâtre dominant la citadelle.

Des origines turques à la gouvernance de l'Égypte

Ahmad Ibn Touloun voit le jour en septembre 835 à Bagdad, dans des circonstances peu communes pour l'époque. Son père, Touloun, appartenait initialement à la caste des esclaves turcs, offert au calife abbasside Al-Ma'mun par le gouverneur de Boukhara.

Doté de qualités exceptionnelles, Touloun s'éleva progressivement dans la hiérarchie sociale jusqu'à obtenir le rang prestigieux de prince à la cour abbasside. Loin du stéréotype du guerrier sans raffinement, son fils Ahmad se distingua par son érudition, consacrant une partie considérable de sa jeunesse aux études scientifiques et littéraires.

Ses connaissances approfondies du Coran, de la jurisprudence islamique et des hadiths témoignent de cette formation intellectuelle rigoureuse.

Le paysage politique de cette période se caractérise par un affaiblissement marqué du pouvoir central abbasside. L'assassinat du calife al-Mutawakkil en 861 précipite le califat dans une période de troubles et d'instabilité.

C'est précisément dans ce contexte tumultueux qu'Ahmad ibn Touloun reçoit l'ordre de se rendre en Égypte le 27 août 868. Il atteint Fustat, capitale de l'époque, le 15 septembre de la même année. Sa mission initiale, relativement modeste - rétablir l'ordre dans la province - s'élargit rapidement sous l'impulsion de ses ambitions.

Administrateur d'une habileté remarquable, Ibn Touloun établit méthodiquement son autorité sur tous les rouages de l'État égyptien. En 872, il dirige déjà l'ensemble des branches administratives du pays, s'affranchissant de facto de la tutelle du gouvernement central abbasside. La création d'une puissante armée, comptant selon certaines chroniques jusqu'à 100 000 hommes, constitue le socle de son autonomie politique.

La création d'al-Qata'i : une nouvelle capitale pour un pouvoir indépendant

En 870, Ibn Touloun pose un acte politique d'envergure en fondant une nouvelle capitale, al-Qata'i ("Les Concessions"), au nord-est de Fustat. Cette initiative symbolise sans équivoque son émancipation vis-à-vis du califat abbasside. La conception d'al-Qata'i s'inspire directement de Samarra en Irak, cité où Ibn Touloun avait reçu sa formation militaire.

La nouvelle capitale se caractérise par une organisation sociale méticuleusement planifiée. Des quartiers spécifiques sont attribués aux différentes composantes de la société : officiers, fonctionnaires, corps militaires distincts, Grecs, gardes, policiers, chameliers et esclaves. Cette structuration spatiale révèle la vision ordonnée qu'Ibn Touloun nourrissait pour sa capitale.

La célèbre mosquée portant son nom, érigée entre 878 et 880, constitue le joyau architectural d'al-Qata'i. À proximité immédiate s'élève le palais gouvernemental, Dar al-Imara ("Maison de l'Émir"), relié à l'édifice religieux par une porte privée permettant au gouverneur d'accéder directement à la chaire lors des prières.

L'œuvre urbanistique d'Ibn Touloun comprend également la fondation, en 872, du premier hôpital (bimaristan) d'Égypte, ainsi que la construction d'un aqueduc sophistiqué pour approvisionner la ville en eau.

L'héritage politique et culturel des Toulounides

La période toulounide, malgré sa relative brièveté (868-905), marque un tournant décisif dans l'histoire égyptienne. Pour la première fois depuis l'ère ptolémaïque, l'Égypte retrouve une véritable indépendance et s'affirme comme acteur majeur de la politique proche-orientale.

En conservant une part substantielle des recettes fiscales autrefois destinées au trésor califal, Ibn Touloun dispose de ressources considérables pour développer les systèmes d'irrigation, créer une flotte puissante et dynamiser l'économie locale ainsi que les réseaux commerciaux.

Après la disparition d'Ibn Touloun en 884, son fils Khumarawayh lui succède.

Ce dernier parvient à arracher au calife abbasside la reconnaissance, pour lui-même et ses descendants, du gouvernement de l'Égypte et de la Syrie pour trois décennies. Son règne marque cependant le début d'un déclin progressif. Son mode de vie somptuaire et ses projets architecturaux excessivement coûteux épuisent rapidement les ressources du trésor.

En 896, Khumarawayh tombe sous les coups d'assassins à Damas. Ses successeurs ne parviennent pas à préserver l'autonomie égyptienne face aux intrigues palatiales. En 905, les forces abbassides reprennent possession du pays et rasent méthodiquement la ville d'al-Qata'i, épargnant uniquement la mosquée, témoin solitaire d'une époque brillante de l'histoire égyptienne.

L'architecture de la mosquée Ibn Touloun fascine le regard par ses proportions parfaitement équilibrées et ses éléments distinctifs qui révèlent un riche métissage d'influences.

Entièrement édifiée en briques cuites, cette imposante structure couvrant 26 318 m² présente des caractéristiques architecturales d'une telle singularité qu'elle s'impose comme un joyau irremplaçable du patrimoine islamique.

Le minaret en spirale : une signature unique

Le trait le plus emblématique de cette mosquée millénaire demeure incontestablement son extraordinaire minaret. Dressé dans la partie occidentale de la ziyada, cet élément architectural se démarque par son escalier hélicoïdal extérieur, configuration totalement inhabituelle sur le sol égyptien.

Sa conception puise directement son inspiration dans la Grande Mosquée de Samarra, elle-même héritière des anciennes ziggourats mésopotamiennes. Fidèlement reconstruit au XIIIe siècle sous l'égide du sultan mamelouk Husam al-Din Lajin, ce minaret présente une base carrée que surmontent trois étages aux dimensions progressivement réduites.

Les visiteurs atteignant son sommet découvrent un panorama saisissant embrassant simultanément les élancés minarets de la mosquée du Sultan Hassan et la majestueuse mosquée d'Albâtre de Mohammed Ali dominant la citadelle.

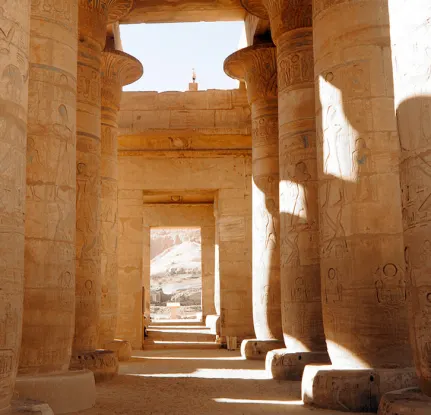

La cour et ses portiques : un espace de sérénité

L'âme de la mosquée réside dans son impressionnante cour carrée mesurant 92 mètres de côté. Cet espace à ciel ouvert s'entoure de galeries couvertes nommées "riwaqs", formant ensemble un quadrilatère parfait de 162 mètres de côté. Cette disposition s'inscrit dans la tradition architecturale des mosquées de congrégation régionales, avec quatre portiques cernant l'espace central.

Subtile particularité : le portique de la qibla (indiquant la direction de la prière) s'orne de cinq arcades, tandis que les autres n'en possèdent que deux. Au centre de cette cour trône une fontaine destinée aux ablutions rituelles, ajout novateur introduit par le sultan mamelouk Husam al-Din Lajin en 1296, élément architectural qui connaîtra par la suite une fortune considérable dans la conception des mosquées postérieures.

Les décorations en stuc : témoins d'un art raffiné

La mosquée Ibn Touloun abrite l'ensemble le plus riche et varié d'ornementations en stuc jamais réalisé en Égypte. Ces délicates décorations trahissent l'influence marquée des styles ornementaux développés à la Grande Mosquée de Samarra.

Les arcades encadrant la cour s'habillent de béton sculpté avec une finesse remarquable, technique employée pour la première fois dans la capitale égyptienne. Le fil et le soffite des arcs se parent de motifs en stuc et de lignes savamment entrelacées dessinant diverses formes végétales stylisées.

Chaque pilier s'enrichit également d'inscriptions religieuses méticuleusement ciselées, tandis qu'au-dessus des arcs, le bois lui-même reçoit la marque sacrée de textes coraniques sculptés.

Les 128 fenêtres : jeux de lumière et motifs variés

L'un des attraits esthétiques les plus saisissants de l'édifice réside sans conteste dans ses 128 fenêtres à arcs en stuc ajouré qui couronnent la partie supérieure des murs. Leurs ornementations, composées d'entrelacs géométriques et de motifs végétaux, évoquent celles de la Grande Mosquée de Damas réalisées en marbre.

Le caractère véritablement exceptionnel de cet ensemble tient au fait que chaque fenêtre arbore un motif unique, créant ainsi à l'intérieur de l'édifice un ballet lumineux d'une rare subtilité. Ces ouvertures constituent l'une des signatures les plus reconnaissables de la mosquée, bien que les recherches récentes aient établi que seules quatre d'entre elles datent authentiquement de l'époque d'Ibn Touloun.

Franchir le seuil de la mosquée Ibn Touloun transporte instantanément le visiteur dans un monde où chaque sens s'éveille. Cet édifice millénaire dépasse largement sa simple valeur patrimoniale pour offrir une immersion sensorielle complète, transcendant l'intérêt purement architectural.

La mosquée devient le théâtre d'une symphonie où lumière, acoustique et perspectives spatiales se fondent harmonieusement.

La magie de la lumière à travers les fenêtres ajourées

Les parties supérieures des murs de la mosquée s'ornent de 128 fenêtres à arcs en stuc ajouré, chacune arborant des motifs géométriques et entrelacs végétaux uniques. Cette prouesse décorative constitue l'un des joyaux esthétiques majeurs du lieu.

Ces ouvertures ne se contentent pas de laisser passer la lumière - elles la métamorphosent. Le soleil cairote, traversant ces grilles ciselées avec une finesse extraordinaire, projette sur les surfaces intérieures une mosaïque lumineuse changeante au fil des heures.

Ce ballet d'ombres et de clarté révèle une conception architecturale savante où la qualité de la lumière prime sur la simple illumination de l'espace.

L'acoustique exceptionnelle de la salle de prière

Les qualités acoustiques de la mosquée Ibn Touloun résultent d'une conception architecturale particulièrement réfléchie. Le phénomène de réverbération sonore - cette prolongation naturelle des sons dans l'espace clos - façonne l'expérience auditive du lieu.

Contrairement aux mosquées contemporaines privilégiant les surfaces dures comme le marbre ou la faïence, l'édifice toulounide présente un équilibre acoustique remarquablement harmonieux.

Cette caractéristique prend toute sa dimension lors des prières collectives, moments où la clarté acoustique détermine directement l'intelligibilité des paroles sacrées. La voix de l'imam se déploie ainsi naturellement sous les arcades, enrichissant l'expérience spirituelle par ses qualités sonores parfaitement préservées.

La vue panoramique depuis le minaret

L'ascension du minaret hélicoïdal représente l'apogée incontournable de toute visite. Après avoir emprunté cet escalier extérieur en spirale, caractéristique architecturale sans équivalent sur le sol égyptien, le visiteur découvre Le Caire dans toute sa splendeur.

Ce promontoire privilégié dévoile un panorama saisissant englobant aussi bien les élégantes silhouettes des minarets de la mosquée du Sultan Hassan que la majestueuse mosquée d'Albâtre dominant fièrement la citadelle.

Cette perspective aérienne permet également d'appréhender dans sa perfection géométrique la structure quadrangulaire de la mosquée et sa cour intérieure, véritable havre de paix dans le tumulte urbain.

Ce joyau architectural millénaire a traversé les siècles en affrontant d'innombrables périls menaçant son intégrité. La mosquée Ibn Touloun figure aujourd'hui parmi les rares édifices islamiques ayant préservé l'essentiel de son apparence originelle, témoignage éloquent de sa remarquable résilience face aux assauts du temps.

Les restaurations historiques : de Lajin à nos jours

Les premières interventions majeures sur la structure datent de 1296, époque où le sultan Husam al-Din Lajin orchestra d'importantes modifications. Ces travaux ont notamment doté l'édifice de sa fontaine centrale destinée aux ablutions rituelles et reconstruit son minaret emblématique.

Le monument connut ensuite une période d'abandon avant de subir une étonnante reconversion en 1847, transformé en asile pour personnes âgées et handicapées. Entre 1890 et 1918, une ambitieuse campagne de restauration entreprit l'élimination des ajouts récents pour retrouver la pureté architecturale initiale.

La restauration la plus conséquente demeure toutefois celle lancée en 2005 sous l'autorité du Conseil Suprême des Antiquités égyptiennes.

Les techniques modernes au service d'un monument ancien

Ce vaste chantier de conservation, initialement programmé pour dix-huit mois, s'étendit finalement sur six années complètes, provoquant de vives polémiques dans les milieux spécialisés.

Les défis techniques s'avéraient considérables : élévation inquiétante du niveau des eaux souterraines, dégradations causées par les pluies et tremblements de terre, problèmes récurrents liés aux réseaux d'égouts du quartier environnant.

Les méthodes employées suscitèrent également d'intenses débats entre spécialistes, particulièrement l'utilisation controversée du béton, accusé d'accélérer la salinisation des structures anciennes.

Le remplacement des dalles de sol irrégulières par des éléments standardisés déclencha pareillement de vives critiques concernant le respect de l'authenticité historique du monument.

Comment visiter et contribuer à sa préservation

La découverte respectueuse de ce trésor architectural exige l'observation de quelques règles élémentaires. Une tenue décente s'impose : poitrine, épaules et genoux doivent être couverts. Les femmes, bien que non systématiquement tenues de se voiler la tête, gagneront à disposer d'un foulard.

Chaque visiteur doit retirer ses chaussures avant de pénétrer dans l'enceinte sacrée, rendant le port de chaussettes hautement recommandable. La tradition suggère de gratifier d'un modeste pourboire le gardien chargé de surveiller les chaussures déposées. Ces gestes simples, conjugués à l'intérêt porté à ce monument exceptionnel, permettent à chaque visiteur de participer activement à la pérennisation de ce témoin irremplaçable de l'histoire égyptienne.

La mosquée Ibn Touloun s'impose indéniablement comme l'un des joyaux les plus précieux du patrimoine islamique égyptien. Cette merveille architecturale, gardienne silencieuse de plus d'un millénaire d'histoire, fascine continuellement ses visiteurs par ses innovations singulières et l'équilibre parfait de ses proportions.

Son minaret hélicoïdal, ses 128 fenêtres aux motifs uniques et ses ornementations en stuc d'une finesse exceptionnelle constituent un héritage inestimable de l'art islamique médiéval. Face aux multiples défis de conservation qui menacent sa pérennité, l'édifice maintient sa splendeur ancestrale grâce aux campagnes successives de restauration et aux efforts constants de préservation.

Le visiteur franchissant aujourd'hui le seuil de ce sanctuaire découvre bien davantage qu'un simple vestige historique. L'extraordinaire expérience sensorielle qu'offrent ses jeux d'ombre et de lumière, son acoustique parfaitement équilibrée et ses perspectives architecturales savamment calculées transforme chaque visite en moment privilégié.

Cette mosquée presque millénaire témoigne ainsi de la capacité intemporelle de l'architecture islamique classique à susciter l'émotion et l'émerveillement chez les générations qui se succèdent.

Planifiez votre voyage et vivez une expérience inoubliable en découvrant les richesses culturelles de l'Égypte !

Q1. Quelle est la particularité architecturale la plus remarquable de la mosquée Ibn Touloun ?

Le minaret en spirale est l'élément le plus distinctif de la mosquée. Son escalier hélicoïdal extérieur est unique en Égypte et s'inspire de la Grande Mosquée de Samarra en Irak.

Q2. Pourquoi la mosquée Ibn Touloun est-elle considérée comme un joyau méconnu du Caire ?

Malgré sa valeur historique et architecturale inestimable, elle reste relativement peu connue des circuits touristiques traditionnels. Sa localisation dans un quartier moins fréquenté et son histoire mouvementée expliquent en partie cette situation.

Q3. Quelles sont les caractéristiques qui rendent l'expérience de visite unique ?

La mosquée offre une expérience sensorielle exceptionnelle grâce à ses 128 fenêtres ajourées créant des jeux de lumière fascinants, son acoustique remarquable et la vue panoramique spectaculaire depuis son minaret.

Q4. Comment la mosquée Ibn Touloun a-t-elle survécu pendant plus de mille ans ?

Grâce à plusieurs campagnes de restauration au fil des siècles, notamment celle du sultan Lajin au 13e siècle et des efforts de conservation plus récents.

Ces interventions ont permis de préserver l'aspect originel du monument tout en relevant les défis de conservation.

Q5. Quelles précautions les visiteurs doivent-ils prendre lors de leur visite ?

Les visiteurs doivent porter une tenue couvrant poitrine, épaules et genoux. Il est recommandé d'avoir un foulard pour les femmes.

Les chaussures doivent être retirées à l'entrée, il est donc conseillé de porter des chaussettes. Un petit pourboire au gardien des chaussures est une pratique courante.