Abou Simbel : Histoire Fascinante Et Mystères Révélés

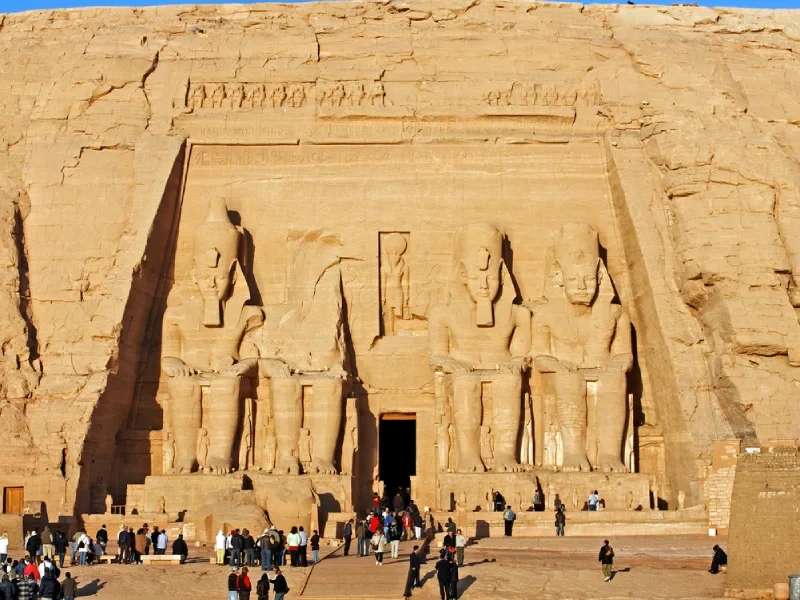

Imaginez cet exploit extraordinaire : d’anciens temples découpés en milliers de blocs de pierre massifs, puis patiemment reconstruits 65 mètres plus haut sur une montagne artificielle.

Les temples d’Abou Simbel se dressent à la fois comme un trésor archéologique irremplaçable et comme l’une des plus remarquables opérations de sauvetage culturel de l’histoire moderne.

Ces deux monuments magnifiques surgissent des rives du lac Nasser, à environ 70 kilomètres de la deuxième cataracte du Nil, en Haute-Égypte. Le pharaon Ramsès II ordonna leur construction vers 1260 av. J.-C. pour commémorer sa victoire à la bataille de Qadesh.

Quatre millénaires plus tard, entre 1964 et 1968, une campagne internationale dirigée par l’UNESCO accomplit ce qui semblait impossible : démonter entièrement ces structures colossales et les déplacer pour les sauver de la montée des eaux du lac Nasser, formé par le Haut Barrage d’Assouan.

Ce projet titanesque nécessita de découper 1 035 blocs pesant jusqu’à trente tonnes chacun, pour un coût total d’environ 40 millions de dollars américains de l’époque (soit environ 300 millions en 2017).

Les temples révèlent une double dédicace, témoignant à la fois du culte divin et de la dévotion royale. Le grand temple honore le dieu Amon-Rê aux côtés du pharaon lui-même divinisé, tandis que son plus petit compagnon célèbre la déesse Hathor et Néfertari, la première épouse bien-aimée de Ramsès II.

L’UNESCO inscrivit ces monuments au patrimoine mondial en 1979, reconnaissant ainsi qu’Abou Simbel continue de captiver les visiteurs par son architecture monumentale et son histoire extraordinaire de survie — un témoignage à la fois du génie de l’Égypte antique et de la détermination internationale moderne à préserver les trésors culturels de l’humanité.

Ce qui suit est une exploration de ces sanctuaires remarquables, où politique et dévotion se sont gravées dans la roche vivante, créant des monuments capables de défier à la fois le temps et le puissant Nil.

Table des matières:

L'histoire des temples d'Abou Simbel plonge ses racines dans l'une des époques les plus fascinantes de l'Égypte ancienne. Sculptés directement dans la roche nubienne entre 1274 et 1244 avant J.-C., ces sanctuaires monumentaux témoignent de l'extraordinaire ambition du pharaon Ramsès II, figure emblématique de la XIXe dynastie dont le règne marqua l'apogée de la puissance égyptienne.

La victoire de Ramsès II à Qadesh

L'événement déclencheur de cette entreprise architecturale colossale remonte à la cinquième année du règne de Ramsès II, vers 1274 avant notre ère. Sur les plaines de Qadesh, dans l'actuelle Syrie, les forces égyptiennes affrontèrent l'armée hittite lors d'une bataille qui allait façonner l'histoire diplomatique mondiale.

L'issue réelle de cet affrontement demeure aujourd'hui source de débats passionnés parmi les historiens. Cependant, la machine de propagande pharaonique transforma cette confrontation aux résultats mitigés en triomphe éclatant.

Cette bataille devint paradoxalement le fondement du premier traité de paix documenté de l'humanité, signé seize années plus tard entre les deux empires rivaux.

L'importance de cet accord diplomatique transparaît dans la décision de Ramsès II d'en faire graver les termes sur les murs de plusieurs temples, notamment celui de Karnak. Cette "victoire" devint alors le prétexte idéal pour lancer un programme architectural sans précédent à travers tout le royaume, culminant avec la création d'Abou Simbel.

Pourquoi construire en Nubie ?

La décision d'implanter ces temples monumentaux en territoire nubien, loin des centres traditionnels du pouvoir égyptien, révèle une stratégie politique remarquablement élaborée. Cette région, s'étendant du sud de l'Égypte actuelle jusqu'au nord du Soudan, occupait une position géographique d'une valeur inestimable.

Trois facteurs stratégiques majeurs motivèrent ce choix :

-

Le contrôle des routes commerciales vers l'Afrique subsaharienne

-

L'accès privilégié aux richesses nubiennes (or, ivoire, ébène)

-

L'affirmation du pouvoir égyptien sur des territoires récemment reconquis

La Nubie portait également une charge symbolique particulière dans l'imaginaire égyptien. Depuis l'époque du Moyen Empire (2033-1786 av. J.-C.), cette terre était perçue comme le prolongement naturel de l'Égypte pharaonique.

Pourtant, les périodes troublées des Hyksôs et du début du Nouvel Empire avaient affaibli l'emprise égyptienne sur ces territoires convoités.

Ramsès II et ses prédécesseurs de la XIXe dynastie entreprirent donc de restaurer définitivement l'autorité pharaonique sur ces terres riches et stratégiques. Abou Simbel matérialisait cette reconquête, marquant clairement les limites méridionales de l'empire tout en dissuadant toute velléité de révolte locale.

Un outil de propagande impériale

Au-delà de leur fonction spirituelle, les temples d'Abou Simbel constituaient une formidable machine de propagande politique. Chaque élément architectural concourait à magnifier l'image du pharaon selon un programme iconographique soigneusement orchestré.

Les quatre colosses de 20 mètres de hauteur qui gardent l'entrée du Grand Temple frappent d'emblée le visiteur par leur monumentalité intimidante. Cette façade spectaculaire, visible de loin depuis le Nil, proclamait la toute-puissance pharaonique à quiconque remontait le fleuve depuis le sud.

L'iconographie intérieure prolongeait ce discours politique à travers des fresques détaillées célébrant les prouesses militaires de Ramsès II. Les scènes de la bataille de Qadesh ornent ainsi les parois du temple, présentant un pharaoh invincible, chéri des dieux et garant de l'ordre cosmique (Maât).

Plus audacieuse encore, la disposition du sanctuaire place Ramsès II aux côtés d'Amon-Rê, Ptah et Rê-Horakhty, affirmant ainsi son statut quasi-divin. Cette association directe avec les principales divinités du panthéon égyptien légitimait son pouvoir terrestre par l'autorité céleste.

Abou Simbel transcendait donc la simple commémoration d'une victoire militaire pour devenir un monument à la gloire éternelle de Ramsès II - pari audacieux qui force encore aujourd'hui l'admiration, près de trois millénaires plus tard.

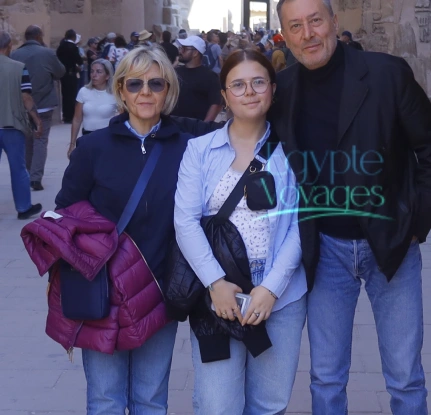

Pour en savoir plus, partez en voyage en Égypte !

Vingt années d'efforts soutenus transformèrent une falaise nubienne en l'un des chefs-d'œuvre architecturaux les plus ambitieux jamais entrepris. Entre 1264 et 1244 avant J.-C., un projet d'une audace inouïe prit forme dans le sud de l'Égypte, témoignant autant du génie technique égyptien que de l'obstination d'un souverain déterminé à graver son nom dans l'éternité.

Le rôle des vice-rois de Nubie

L'ampleur de cette entreprise exigeait une organisation administrative remarquable. Les vice-rois de Nubie, bras droits du pharaon dans ces territoires lointains, orchestrèrent cette œuvre titanesque. Setaou, fidèle de Ramsès II, supervisa personnellement une portion considérable de ces travaux monumentaux.

Ces hauts fonctionnaires coordonnaient un éventail de responsabilités cruciales :

-

Rassembler les équipes d'artisans et d'ouvriers nécessaires

-

Coordonner l'acheminement des matériaux de construction

-

Veiller à l'exécution fidèle des plans architecturaux

Leur présence continue dans cette région reculée servait également un dessein politique : maintenir fermement l'emprise égyptienne sur ces terres riches en or et autres richesses naturelles. Ces ressources précieuses alimentaient d'ailleurs le financement de cette entreprise colossale.

Techniques de creusement dans la roche

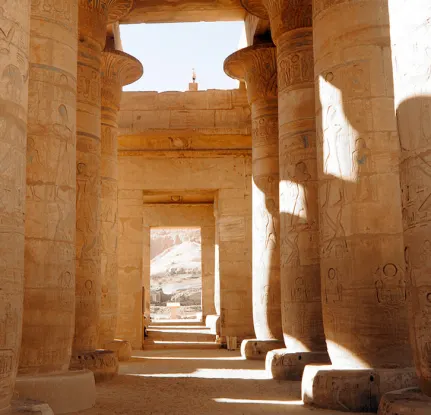

Contrairement aux édifices traditionnels érigés pierre par pierre, Abou Simbel naquit d'une approche radicalement différente : la sculpture directe dans la falaise. Cette méthode audacieuse révèle la maîtrise technique exceptionnelle des bâtisseurs égyptiens.

Équipés uniquement de ciseaux en cuivre et d'outils de pierre, les artisans entreprirent de dompter la falaise de grès nubien. Leur méthode suivait une progression méthodique : aplanissement minutieux de la façade, puis creusement graduel des espaces intérieurs, avançant progressivement depuis l'entrée jusqu'au sanctuaire le plus reculé.

Les dimensions stupéfiantes du Grand Temple - 56 mètres de profondeur, façade de 38 mètres de largeur et 30 mètres de hauteur - révèlent la précision extraordinaire des architectes de l'époque.

Cette maîtrise atteint son apogée dans l'alignement astronomique du sanctuaire, calculé pour que la lumière solaire baigne les statues intérieures exactement deux fois par an.

Symbolisme religieux et politique

Chaque détail architectural d'Abou Simbel portait une charge symbolique soigneusement orchestrée. Le Grand Temple, consacré à Amon-Rê, Rê-Horakhty, Ptah et au pharaon divinisé, incarnait parfaitement cette alliance entre spiritualité et pouvoir.

Les piliers osiriaques de la grande salle, figurant Ramsès II sous l'apparence d'Osiris, proclamaient sa royauté éternelle. Le pilier djed, symbole fondamental égyptien évoquant stabilité et pérennité, s'associait traditionnellement à la colonne vertébrale du dieu des morts.

Les vingt-deux babouins sculptés sur la frise supérieure de la façade rappelaient leur lien avec Thot et leur fonction d'adorateurs du soleil levant. Cette thématique solaire se prolongeait dans le sanctuaire, où des motifs de flammes et de feu évoquaient le cycle perpétuel de renaissance solaire.

L'agencement intérieur respectait le schéma traditionnel des temples égyptiens - salles se rétrécissant progressivement vers le sanctuaire. Cependant, la profusion de chambres latérales distinguait Abou Simbel de ses contemporains, soulignant le statut particulier de ce monument dans l'œuvre architecturale de Ramsès II.

Ne manquez pas les Croisières sur le Nil !

L'architecture égyptienne sous Ramsès II atteint son apogée avec le Grand Temple d'Abou Simbel, monument qui défie autant par ses dimensions que par son ingéniosité astronomique. Cette merveille, entièrement taillée dans la falaise nubienne, illustre parfaitement la maîtrise technique des bâtisseurs antiques et leur connaissance approfondie des cycles célestes.

Les quatre statues colossales de Ramsès II

Quatre géants de pierre, hauts de 20 mètres chacun, montent la garde à l'entrée du sanctuaire. Ces effigies monumentales de Ramsès II, sculptées directement dans la roche, arborent la double couronne de Haute et Basse-Égypte, proclamant silencieusement la souveraineté pharaonique sur l'ensemble du royaume.

L'observation attentive révèle des détails fascinants : entre les jambes des colosses se dressent des statues plus petites figurant des membres de la famille royale, notamment la reine Néfertari. À leurs pieds gisent les représentations de prisonniers nubiens et asiatiques, symboles éloquents de la domination égyptienne sur les peuples étrangers.

Un détail saisissant attire l'attention du visiteur : la deuxième statue depuis la gauche porte les stigmates d'un ancien tremblement de terre. Sa tête, effondrée dans l'antiquité, repose encore au pied du monument, témoignage saisissant du passage des millénaires.

Le sanctuaire et l'alignement solaire

L'exploration de l'intérieur dévoile un prodige d'astronomie ancienne. Au cœur du temple, à 56 mètres de profondeur dans la montagne, le sanctuaire abrite quatre statues : Ptah, Amon-Rê, Ramsès II divinisé et Rê-Horakhty.

Cette chambre sacrée recèle un secret architectural extraordinaire. Deux fois par an, les 22 février et 22 octobre (dates qui coïncident approximativement avec l'anniversaire et le couronnement de Ramsès II), les premiers rayons du soleil levant traversent l'ensemble du temple pour illuminer trois des quatre statues divines. Seule celle de Ptah, divinité des profondeurs terrestres, demeure dans l'obscurité.

Cette prouesse technique révèle les connaissances astronomiques remarquables des anciens Égyptiens et leur capacité à intégrer les phénomènes célestes dans leurs créations architecturales.

Les fresques de la bataille de Qadesh

Les parois du temple s'ornent de reliefs d'une conservation exceptionnelle. Les représentations de la bataille de Qadesh y occupent une place centrale, racontant avec minutie l'affrontement entre les forces égyptiennes et l'armée hittite.

Ces scènes dépeignent Ramsès II triomphant sur son char de guerre, dominant un champ de bataille où les ennemis subissent des défaites humiliantes : noyades dans l'Oronte, transpercés par les flèches égyptiennes. Ces compositions dépassent largement le simple ornement décoratif pour constituer un véritable discours politique gravé dans la pierre.

L'excellence artistique de ces reliefs frappe par sa sophistication. Les sculpteurs ont exploité différents niveaux de relief pour créer des effets de profondeur et de mouvement, transformant ces murs en récits dynamiques qui captivaient les spectateurs d'alors comme ils fascinent les visiteurs d'aujourd'hui.

Lis plus : Comment Vivre Un Voyage Magique en Égypte en Octobre ?

Quelques mètres séparent ces deux merveilles architecturales, yet le Petit Temple raconte une histoire d'amour gravée dans la pierre nubienne. Cette structure remarquable, consacrée à la déesse Hathor et à la reine Néfertari, révèle l'une des expressions les plus touchantes de dévotion royale jamais sculptées dans l'Égypte ancienne.

Un temple dédié à une reine

L'histoire égyptienne recense seulement deux temples jamais construits en l'honneur d'une reine. Akhenaton avait établi ce précédent exceptionnel pour sa grande épouse royale Néfertiti. L'inscription de fondation sculptée au-dessus de l'entrée proclame sans ambiguïté le statut privilégié accordé à Néfertari.

Cette dédicace temple pousse la vénération plus loin encore. Les bas-reliefs intérieurs dévoilent Néfertari accomplissant des offrandes rituelles et participant au couronnement de Ramsès II aux côtés de la déesse Hathor. Ces scènes la présentent comme une partenaire spirituelle égale, transcendant le rôle traditionnel d'épouse royale.

L'égalité symbolique entre Ramsès et Néfertari

Six statues colossales d'environ dix mètres ornent la façade. L'élément qui stupéfie les égyptologues ? Les statues du pharaon et de son épouse atteignent exactement la même hauteur. Cette parité sculpturale brise une convention millénaire : jamais auparavant les représentations de reines n'avaient dépassé la hauteur des genoux pharaoniques.

Des figures plus petites représentant leurs enfants entourent les bases des colosses, créant une galerie familiale gravée dans le grès nubien. Cette intimité familiale contraste saisissamment avec la grandeur politique du temple voisin.

Architecture et décorations intérieures

L'architecture intérieure suit les codes du Grand Temple tout en adoptant un plan simplifié. Six piliers soutiennent la salle hypostyle, chacun orné de scènes montrant Néfertari maniant le sistre, instrument rituel sacré d'Hathor. Les chapiteaux reproduisent les traits de la déesse selon le style architectural hathorique classique.

Les reliefs muraux narrent la déification royale, les victoires militaires accompagnées par l'épouse royale, et les offrandes de Néfertari aux divinités.

Deux fois annuellement, les 22 février et 22 octobre, un phénomène astronomique illumine le sanctuaire : les rayons solaires percent jusqu'au Saint des Saints, baignant de lumière les statues de Ramsès II et Rê-Horakhty tandis qu'Amon et Ptah demeurent dans l'ombre. Cette chorégraphie céleste semble murmurer : "Ramsès et Néfertari... enfants du soleil".

Les années 1960 apportèrent une menace d'une nature entièrement différente aux temples millénaires. Cette fois, le danger ne venait pas des tremblements de terre ou du temps qui passe, mais d'un projet moderne qui allait changer le cours du Nil pour toujours.

La menace du barrage d'Assouan

L'annonce tomba en 1954 : le gouvernement égyptien allait édifier le haut barrage d'Assouan pour dompter les crues du Nil et alimenter le pays en électricité.

Cette infrastructure colossale promettait de créer un immense lac artificiel – le lac Nasser – qui s'étendrait sur des centaines de kilomètres vers le sud. Malheureusement, cette retenue d'eau géante menaçait d'engloutir définitivement de nombreux sites archéologiques inestimables, dont les temples d'Abou Simbel.

Les experts réalisèrent rapidement l'ampleur du désastre culturel qui se profilait. Ces chefs-d'œuvre de l'art pharaonique, témoins de trente-trois siècles d'histoire, allaient disparaître sous les eaux sans intervention d'urgence.

Le projet international de déplacement

Face à cette catastrophe annoncée, l'UNESCO lança en 1959 un appel retentissant à la communauté internationale. La réponse fut remarquable : vingt-deux pays répondirent présent, apportant leur soutien financier et technique à cette mission de sauvetage sans précédent.

Plusieurs solutions furent envisagées, depuis la construction d'un barrage protecteur jusqu'au démontage complet des temples. Finalement, les ingénieurs optèrent pour l'option la plus audacieuse : découper intégralement les monuments et les reconstruire en hauteur, hors d'atteinte des futures eaux du lac Nasser.

Les défis techniques et humains

L'opération qui débuta en 1964 relevait de l'exploit technique pur. Chaque bloc de pierre devait être découpé avec une précision chirurgicale pour préserver les reliefs délicats et les hiéroglyphes gravés il y a des millénaires. Les fragments numérotés furent ensuite acheminés vers leur nouveau site, situé soixante-cinq mètres plus haut.

Les ingénieurs accomplirent un tour de force supplémentaire : ils recréèrent une colline artificielle pour abriter les temples reconstitués, reproduisant méticuleusement leur orientation astronomique originelle. Cette attention au détail garantissait que le phénomène solaire spectaculaire du sanctuaire continuerait de se produire aux dates prévues.

Cette opération de sauvetage marqua un tournant décisif dans l'histoire de la préservation du patrimoine mondial, démontrant qu'une coopération internationale déterminée pouvait surmonter les défis techniques les plus intimidants.

Aujourd'hui, les temples d'Abou Simbel continuent de fasciner bien au-delà de leur splendeur architecturale. Ces monuments millénaires se dressent comme des bibliothèques de pierre, révélant des secrets sur l'une des civilisations les plus sophistiquées de l'histoire humaine.

Les archéologues découvrent constamment de nouveaux détails dans ces sanctuaires. Chaque hiéroglyphe gravé sur leurs parois raconte une histoire - celle des croyances religieuses, des structures sociales complexes et des prouesses techniques qui définissaient l'Égypte de Ramsès II. Ces inscriptions constituent un trésor linguistique permettant aux égyptologues d'approfondir leur compréhension de cette langue ancienne.

L'opération de sauvetage des années 1960 a elle-même écrit un nouveau chapitre de l'histoire moderne. Cette entreprise extraordinaire a établi un précédent mondial : la coopération internationale peut triompher des défis les plus colossaux lorsqu'il s'agit de préserver notre héritage culturel commun. Vingt-deux nations unies par une cause commune ont prouvé que l'impossible pouvait devenir réalité.

Chaque année, des milliers de visiteurs affluent vers ces temples pour assister à un spectacle vieux de trois millénaires : l'illumination solaire du sanctuaire. Ce phénomène astronomique, calculé avec une précision stupéfiante par les anciens architectes, continue d'émerveiller et d'interroger sur les connaissances scientifiques de cette époque lointaine.

Ces monuments nous enseignent une leçon fondamentale : certains trésors transcendent les époques et les frontières nationales. Abou Simbel appartient désormais à l'humanité entière, rappelant que la préservation culturelle constitue une responsabilité partagée, essentielle à la transmission de notre histoire collective.

Q1. Pourquoi les temples d'Abou Simbel sont-ils si importants ?

Les temples d'Abou Simbel sont des chefs-d'œuvre de l'architecture égyptienne antique, construits par Ramsès II pour commémorer sa victoire à Qadesh et affirmer son pouvoir en Nubie.

Ils témoignent du génie architectural, des connaissances astronomiques et de la propagande politique de l'époque.

Q2. Comment les temples d'Abou Simbel ont-ils été sauvés ?

Entre 1964 et 1968, une opération internationale dirigée par l'UNESCO a permis de démonter entièrement les temples et de les reconstruire 65 mètres plus haut pour les protéger des eaux du lac Nasser, créé par le barrage d'Assouan.

Ce sauvetage spectaculaire a coûté environ 40 millions de dollars de l'époque.

Q3. Quelle est la particularité du Petit Temple d'Abou Simbel ?

Le Petit Temple est dédié à la reine Néfertari et à la déesse Hathor, ce qui est exceptionnel dans l'histoire égyptienne. Il présente des statues du roi et de la reine de taille égale, symbolisant l'importance accordée à Néfertari par Ramsès II.

Q4. Quel phénomène astronomique peut-on observer à Abou Simbel ?

Deux fois par an, les 22 février et 22 octobre, les rayons du soleil pénètrent jusqu'au fond du Grand Temple, illuminant les statues du sanctuaire à l'exception de celle de Ptah.

Cet alignement solaire précis témoigne des connaissances astronomiques avancées des anciens Égyptiens.

Q5. Que nous apprennent les temples d'Abou Simbel aujourd'hui ?

Ces temples nous renseignent sur les pratiques religieuses, l'organisation sociale et les techniques de construction de l'Égypte ancienne.

Ils sont également devenus un symbole de la coopération internationale pour la préservation du patrimoine mondial, suite à leur sauvetage spectaculaire dans les années 1960.