Qui Était Vraiment Cléopâtre ?

Cléopâtre VII Philopator demeure l'une des souveraines les plus énigmatiques de l'histoire ancienne. Cette dernière reine d'Égypte, née aux environs de 69 avant notre ère, accéda au pouvoir à l'âge remarquablement précoce de 17 ans et dirigea son royaume pendant plus de deux décennies, de 51 à 30 avant J.-C..

Loin des clichés tenaces qui la réduisent à une simple femme fatale, Cléopâtre révèle une personnalité autrement plus complexe : celle d'une stratège politique d'exception.

Issue de la dynastie lagide d'origine grecque, elle respecta les codes dynastiques égyptiens en épousant successivement ses frères Ptolémée XIII et Ptolémée XIV.

Pourtant, ce qui distingue véritablement cette souveraine des autres membres de sa lignée réside dans ses capacités intellectuelles remarquables.

Première de sa famille à maîtriser l'égyptien ancien, elle parlait également huit autres langues, créant ainsi un lien direct inédit avec ses sujets.

Cette exploration de son parcours révèle comment cette femme d'État exceptionnelle mobilisa à la fois diplomatie et intelligence pour préserver l'indépendance égyptienne face aux ambitions romaines, jusqu'à cet événement fatidique d'Actium en 31 avant J.-C., qui scella la fin de l'époque hellénistique.

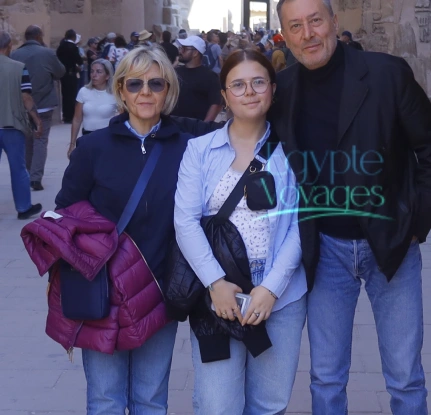

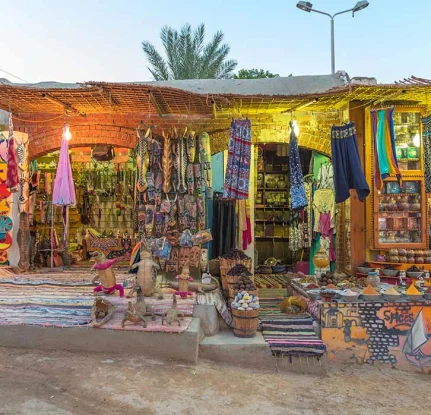

N'hésitez pas à choisir votre prochain Voyage en Égypte !

Table des matières:

L'identité véritable de cette souveraine légendaire soulève des questions fascinantes qui continuent d'alimenter les recherches historiques. Décrypter la personnalité authentique de Cléopâtre nécessite d'examiner ses origines ancestrales et la manière dont elle jonglait habilement entre plusieurs identités culturelles.

Une reine grecque dans un royaume africain

Les racines de Cléopâtre plongent dans l'histoire macédonienne. Descendante directe de la dynastie lagide établie par Ptolémée, ancien général d'Alexandre le Grand, elle appartenait à une lignée grecque macédonienne qui avait conquis l'Égypte en 305 avant J.-C. et dirigeait ce territoire depuis près de trois siècles.

Cette famille royale exerçait son autorité depuis Alexandrie, cité fondamentalement hellénique, tout en gouvernant un royaume aux traditions profondément égyptiennes.

Son père, Ptolémée XII Aulète, ne fait aucun doute, mais l'identité de sa mère reste énigmatique. Cléopâtre cultivait délibérément cette ambiguïté, entretenant l'incertitude sur une éventuelle ascendance égyptienne.

Toutefois, les historiens penchent généralement pour une origine grecque macédonienne maternelle, conformément aux pratiques dynastiques séculaires.

Les concepts contemporains de nationalité, forgés aux siècles derniers, ne sauraient s'appliquer à l'Antiquité. Catégoriser Cléopâtre comme exclusivement grecque ou égyptienne relèverait de l'anachronisme.

L'Égypte antique accordait davantage d'importance à l'adoption culturelle qu'à l'origine ethnique : quiconque embrassait les coutumes égyptiennes était considéré comme tel, indépendamment de ses racines ancestrales.

Langues parlées et culture adoptée

La particularité la plus saisissante de cette reine résidait dans ses capacités linguistiques extraordinaires. Tandis que sa famille demeurait exclusivement hellénophone depuis des générations, Cléopâtre devint la première et unique représentante de sa dynastie à s'approprier l'égyptien ancien, établissant ainsi un contact direct avec la population locale.

Son répertoire linguistique s'étendait bien au-delà. Elle maîtrisait le grec maternel, l'égyptien, l'araméen, l'éthiopien, le mède, vraisemblablement l'hébreu et la langue des Troglodytes, peuple établi au sud de la Libye. Cette polyglottie remarquable lui procurait des atouts diplomatiques inestimables.

Cette démarche linguistique s'explique par la position géographique exceptionnelle de l'Égypte. Située au carrefour de l'Afrique, de l'Asie et du bassin méditerranéen, elle constituait un véritable nœud d'échanges culturels et commerciaux.

La maîtrise de multiples idiomes permettait à Cléopâtre de conduire personnellement les négociations avec les dirigeants étrangers, établissant une confiance mutuelle sans recourir à des intermédiaires.

Une stratégie d'intégration politique

L'approche de Cléopâtre différait radicalement de celle de ses prédécesseurs qui maintenaient une séparation culturelle avec leurs sujets égyptiens.

Elle opta pour une politique d'intégration audacieuse, restaurant les rituels pharaoniques délaissés et se présentant comme l'incarnation d'Isis, exploitant ainsi le registre religieux traditionnel égyptien.

Elle enrichit sa titulature en 36 avant J.-C. de l'épithète "Théa Néôtera", signifiant "Déesse nouvelle/plus jeune", complétée par "Déesse nouvelle qui aime son père et qui aime sa patrie". Cette synthèse d'éléments grecs et égyptiens illustre parfaitement sa stratégie de double représentation.

Les Ptolémées incarnaient une monarchie bicéphale : souverains grecs légitimes aux yeux de leurs sujets hellènes, pharaons garants de l'harmonie cosmique pour les Égyptiens.

Cléopâtre poussa cette dualité bien au-delà de ses ancêtres, s'imprégnant authentiquement de la culture égyptienne sans abandonner son héritage grec.

Cette politique, conservatrice domestiquement et novatrice diplomatiquement, bénéficia d'un soutien populaire constant. Elle avait su raviver la fierté nationale égyptienne et l'orgueil identitaire.

Ses compétences diplomatiques permirent à l'Égypte de maintenir son autonomie tandis que d'autres nations succombaient à l'hégémonie romaine.

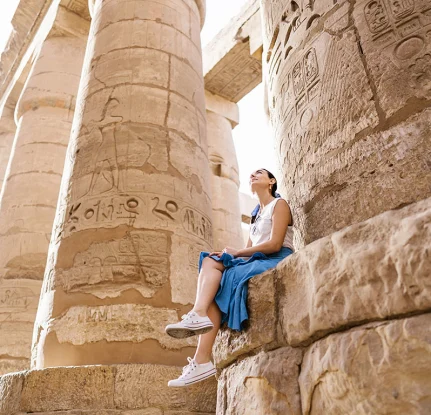

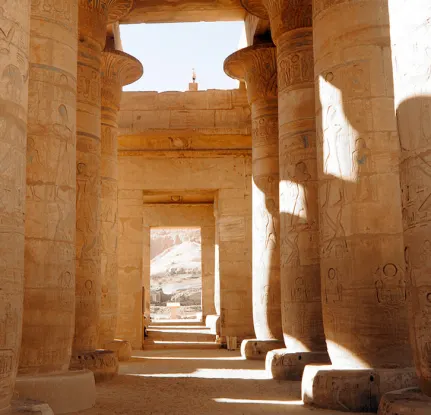

Alexandrie : Un Voyage Dans le Temps Fascinant

L'image de séductrice que véhicule l'histoire masque une réalité bien plus fascinante : celle d'une dirigeante dont l'acuité intellectuelle constitua le véritable fondement de son pouvoir. L'examen minutieux de ses méthodes de gouvernance révèle une souveraine qui transforma l'érudition en instrument politique.

Une éducation exceptionnelle

Le palais d'Alexandrie offrait à la jeune Cléopâtre un environnement intellectuel sans égal dans le monde antique. La célèbre Bibliothèque, renfermant quelque 400 000 rouleaux de papyrus, constituait son université personnelle.

Parmi ses précepteurs figuraient des érudits de renom : le philosophe stoïcien Arius, le sophiste Philostratos et Didymos, crédité de pas moins de 4 000 ouvrages.

Cette formation dépassait largement celle dispensée aux autres membres de sa lignée. Sa curiosité insatiable l'amena à explorer des domaines variés : géographie, histoire, astronomie, diplomatie internationale, mathématiques, alchimie, médecine, zoologie et économie.

Cette quête perpétuelle de savoir la poussa à "chercher à acquérir toutes les connaissances disponibles à son époque".

Les activités de la reine s'étendaient jusqu'à la recherche pratique. Elle consacrait de nombreuses heures dans un laboratoire antique où elle rédigeait des traités sur les herbes médicinales et les cosmétiques.

Bien que l'incendie de la Bibliothèque d'Alexandrie en 391 après J.-C. ait détruit ses écrits, certaines de ses formules survécurent grâce aux transcriptions du médecin Galien, notamment une préparation destinée à traiter la calvitie masculine.

Maîtrise des langues et diplomatie

Les témoignages divergent sur le nombre exact de langues maîtrisées par Cléopâtre. Certaines sources évoquent 16 langues, d'autres mentionnent 9 ou une dizaine. Cette incertitude ne diminue en rien l'exceptionnalité de ses capacités linguistiques.

Son répertoire linguistique comprenait, outre le grec maternel, l'égyptien, l'araméen, l'éthiopien, l'hébreu, l'arabe, le syrien, le mède, la langue des Troglodytes (peuple établi au sud de la Libye), et vraisemblablement le latin.

Cette polyglottie lui procurait un avantage diplomatique inestimable, éliminant la nécessité d'interprètes lors des négociations avec les dirigeants étrangers.

Plutarque, ce philosophe d'origine grecque, souligne particulièrement ses qualités intellectuelles. Selon lui, son intelligence et sa culture surpassaient de loin sa beauté physique.

Cette réputation d'érudite et de diplomate accomplie contredit formellement l'image de "prostituée" diffusée par certains écrits hostiles.

Rituels pharaoniques et culte royal

L'importance des traditions dans la société égyptienne n'échappait pas à Cléopâtre, qui restaura des rituels pharaoniques délaissés par ses prédécesseurs. Dès la première année de son règne, elle procéda à l'intronisation du taureau sacré Bouchis, geste symbolique d'une portée considérable pour la population locale.

Elle adopta également le rituel traditionnel égyptien pour la naissance de son fils Ptolémée-Césarion-Horus, qu'elle présenta comme le fils de César-Amon et de Cléopâtre-Isis.

Cette appropriation des symboles religieux égyptiens visait à légitimer son autorité auprès de la population autochtone tout en consolidant sa position face à Rome.

Contrairement à ses prédécesseurs qui se contentaient d'être "rois d'Alexandrie", Cléopâtre s'attacha à devenir véritablement "reine d'Égypte". Son règne transcenda la simple gestion d'un héritage dynastique pour devenir la direction d'une nation dont elle raviva la fierté et le sentiment d'appartenance.

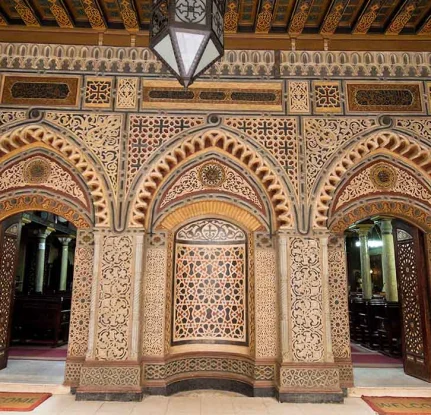

Le Caire, Croisière et Alexandrie !

Les entrelacs diplomatiques et personnels tissés entre Cléopâtre et Rome constituent l'épine dorsale du destin égyptien.

L'expansion romaine sur l'ensemble du bassin méditerranéen contraignait cette souveraine avisée à forger des alliances stratégiques avec les maîtres de la République, transformant ces relations en véritable bouée de sauvetage politique.

L'alliance avec Jules César

La rencontre légendaire de 48 avant J.-C. entre ces deux figures historiques recèle des dimensions politiques souvent occultées par le romanesque.

Cette jeune reine de 21 ans, face au général romain de 52 ans, orchestrait déjà un coup de maître diplomatique. L'épisode du tapis, loin d'être une simple séduction, révélait une stratège capable de surprendre l'homme le plus redoutable de son époque.

César, conquis par cette audace calculée, bascula son soutien vers Cléopâtre dans le conflit dynastique qui l'opposait à son frère Ptolémée XIII.

La guerre d'Alexandrie qui s'ensuivit aboutit à la noyade de Ptolémée XIII dans les eaux du Nil, consolidant définitivement la position de la reine.

Cette alliance forgea un équilibre subtil : l'Égypte bénéficiait d'une protection romaine cruciale, tandis que les richesses agricoles du royaume finançaient les ambitions militaires de César. Cléopâtre séjourna même à Rome auprès de son protecteur jusqu'à cet ides de mars fatidique de 44 avant J.-C.

Le rôle de Césarion dans sa stratégie

Ptolémée XV, surnommé Césarion ("petit César"), incarnait bien davantage qu'un simple fruit de l'union royale. Cet enfant représentait une pièce maîtresse sur l'échiquier politique méditerranéen. La reine d'Égypte, en donnant naissance au fils présumé de César, établissait un pont dynastique entre l'Égypte et Rome.

Cette filiation proclamée positionnait stratégiquement Césarion comme héritier potentiel de l'empire césarien. Manœuvre politique d'envergure qui suscita l'hostilité immédiate d'Octave, neveu et fils adoptif de César, qui y décela une menace directe à ses propres prétentions successorales.

L'union avec Marc Antoine et ses conséquences

La disparition de César contraignit Cléopâtre à reconfigurer entièrement sa stratégie romaine. Marc Antoine, membre du triumvirat qui se partageait alors le pouvoir, devint son nouveau partenaire politique. Leur rencontre à Tarse en 41 avant J.-C. inaugurait une alliance aux répercussions dramatiques.

Antoine, subjugué par la souveraine égyptienne, commit l'erreur d'offrir des territoires romains à sa nouvelle alliée. Les "Donations d'Alexandrie" de 34 avant J.-C., distribuant des provinces romaines aux enfants issus de leur union, déclenchèrent l'ire du peuple romain et fournirent à Octave l'argument parfait pour sa propagande.

Octave manipula habilement cette situation, dépeignant Antoine comme l'esclave d'une reine étrangère. Cette rhétorique permit au futur Auguste de déclarer la guerre à Cléopâtre plutôt qu'à Antoine, évitant ainsi l'opprobre d'une nouvelle guerre civile.

La bataille navale d'Actium en 31 avant J.-C. marqua l'effondrement de ces ambitions. Cette défaite maritime précipita la chute d'Alexandrie l'année suivante, achevant trois millénaires d'indépendance pharaonique.

Lis plus : Que Voir En Égypte ? Des Trésors Cachés Vous Attendent !

Les choix stratégiques de Cléopâtre, particulièrement son rapprochement avec Marc Antoine, précipitèrent sa chute face à l'ascension d'Octave. Malgré ses talents diplomatiques exceptionnels et son acuité politique, certaines décisions fatales condamnèrent son règne et scellèrent le sort de l'Égypte indépendante.

La guerre contre Octave

L'escalade du conflit entre Octave et Marc Antoine, exacerbée après l'assassinat de César, plaça Cléopâtre dans une position particulièrement vulnérable.

Les "Donations d'Alexandrie" de 34 avant J.-C. constituèrent un tournant décisif : Marc Antoine y distribua des territoires romains aux enfants qu'il avait eus avec Cléopâtre. Cette cérémonie offrit à Octave le prétexte idéal pour intensifier ses attaques contre son rival.

La liaison avec Marc Antoine fragilisa considérablement sa position politique. Lorsque Marc Antoine répudia Octavie, sœur d'Octave, en 32 avant J.-C. pour épouser Cléopâtre, il créa les conditions parfaites pour qu'Octave mobilise le Sénat contre lui.

Octave obtint ainsi une déclaration de guerre contre Cléopâtre, calculant que Marc Antoine viendrait inévitablement à son secours.

La perception romaine de Cléopâtre

L'image de Cléopâtre dans la capitale romaine constituait un obstacle majeur à ses ambitions. Octave la présentait systématiquement comme "l'Égyptienne" et l'accusait d'avoir ensorcelé Marc Antoine.

Devant le Sénat, Octave dépeignait Marc Antoine comme un "suppôt de Bacchus" tombé sous l'emprise d'une souveraine étrangère.

Les sénateurs romains la décrivaient comme une "ensorceleuse" humiliant la vertueuse Octavie. Plutarque la qualifiait d'"arrogante et antiromaine", tandis que d'autres historiens romains l'accusaient d'incarner plusieurs menaces : une reine défiant les valeurs républicaines et une femme menaçant la virilité romaine.

Le triomphe d'Octave et la fin d'un règne

La bataille navale d'Actium, le 2 septembre 31 avant J.-C., marqua le tournant fatal. Bien que les forces terrestres fussent comparables, la flotte d'Octave possédait une expérience supérieure. Agrippa, le stratège brillant d'Octave, remporta une victoire éclatante, contraignant Cléopâtre et Marc Antoine à fuir vers Alexandrie.

Cette défaite provoqua un effet domino : les provinces orientales rallièrent Octave les unes après les autres. Le 1er août 30 avant J.-C., Marc Antoine se suicida en apprenant l'arrivée d'Octave à Alexandrie.

Quelques jours plus tard, le 12 août, Cléopâtre choisit également la mort, probablement par morsure d'aspic, refusant l'humiliation d'être exhibée lors du triomphe d'Octave à Rome.

Octave fit exécuter Césarion, fils de Cléopâtre et Jules César, déclarant qu'"il n'était pas bon qu'il y eût plusieurs Césars". L'Égypte devint une simple province romaine, marquant la fin de trois millénaires d'histoire pharaonique.

L'intersection entre réalité historique et construction mythologique dessine les contours fascinants de cette figure exceptionnelle.

Cléopâtre appartient à ces personnages rares dont la légende germe déjà de leur vivant, phénomène que sa disparition dramatique ne fit qu'amplifier. Cette aura romanesque, si elle nourrit notre fascination, complique singulièrement toute approche rigoureuse d'une femme qui compte parmi les plus célèbres de l'Antiquité.

L'énigme fondamentale persiste : comment discerner la véritable Cléopâtre au-delà des récits mythifiés ? Cette interrogation révèle une difficulté documentaire majeure.

Les principales sources antiques la mentionnent exclusivement dans sa relation à l'histoire romaine, créant une dépendance narrative problématique. Effectivement, dès que Cléopâtre s'éloigne de la sphère d'influence des dirigeants romains, "elle sort de l'histoire".

L'historiographie antique souffre d'un biais supplémentaire : elle émane largement de son vainqueur, l'empereur Auguste, dont l'intérêt politique commandait de ternir son image pour légitimer sa conquête.

Cette propagande augustéenne trouve ses relais chez les poètes Horace et Properce, ainsi que chez l'historien Tite-Live. Ces auteurs façonnent un portrait accusateur où Cléopâtre cristallise plusieurs menaces : souveraine contestant les valeurs républicaines romaines, femme d'autorité défiant la virilité romaine, ambitieuse menaçant la liberté, étrangère aux mœurs orientales suspectes.

Pourtant, cette image hostile contraste radicalement avec les témoignages d'une dirigeante érudite et stratège, davantage reconnue pour son acuité intellectuelle que pour sa beauté physique.

Les monnaies frappées à son effigie offrent les représentations les plus authentiques de son apparence : elles révèlent une femme aux traits marqués, avec un nez proéminent et un menton volontaire, bien éloignée des canons esthétiques contemporains.

Cette plasticité de son image traverse les époques avec une constance remarquable. Tandis que l'Occident privilégie longtemps la figure de la séductrice, le monde arabe la présente comme une souveraine "protectrice et nourricière".

Deux millénaires après sa disparition, cette femme qui sut si magistralement gouverner hommes et peuples continue d'exercer son pouvoir de fascination sur nos contemporains.

Son mystère demeure préservé, oscillant entre vérité historique et construction légendaire, offrant à chaque époque la possibilité de redécouvrir sa propre interprétation de cette souveraine hors du commun.