Le Grand Musée Égyptien, Projet Culturel Phare De La Décennie

Sur le plateau de Gizeh, face aux silhouettes intemporelles des pyramides, s’achève un projet qui marque un tournant dans l’histoire culturelle de l’Égypte moderne.

Le Grand Musée Égyptien, attendu depuis plus de deux décennies, ouvrira enfin ses portes au public le 1er novembre 2025. Ce moment tant espéré symbolise bien plus qu’une simple inauguration : il représente la renaissance d’un patrimoine millénaire dans un écrin du XXIᵉ siècle.

Étalé sur 500 000 mètres carrés, le musée ambitionne de devenir le plus vaste complexe archéologique consacré à une seule civilisation. Ses douze galeries déjà accessibles offrent un avant-goût de cette épopée à travers 15 000 artefacts retraçant plus de 700 000 ans d’histoire, depuis les premiers outils préhistoriques jusqu’à la période gréco-romaine.

Mais c’est bien le 1er novembre 2025 qui marquera le véritable dévoilement de ses trésors les plus attendus. Ce jour-là, le monde entier découvrira pour la première fois la collection complète de Toutankhamon, soit plus de 5 000 objets issus de son tombeau, dont le mythique masque funéraire d’or. Les visiteurs pourront également admirer la statue colossale de Ramsès II, haute de dix mètres, qui accueille les curieux dès le grand atrium.

Fruit d’un investissement dépassant un milliard de dollars, le musée incarne l’ambition de l’Égypte de redevenir un centre culturel mondial. Près de 5 millions de visiteurs sont attendus chaque année, attirés par la promesse d’une immersion totale dans la grandeur pharaonique.

Après des années d’attente, de reports et de préparatifs minutieux, le 1er novembre 2025 s’annonce comme une date historique, celle où l’Égypte offrira enfin au monde son joyau le plus précieux : la mémoire de sa propre éternité.

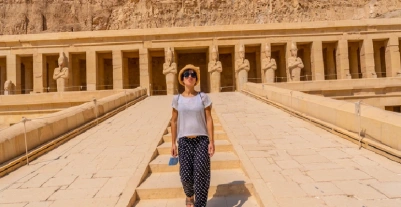

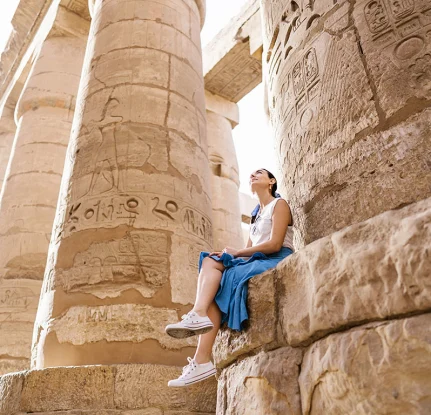

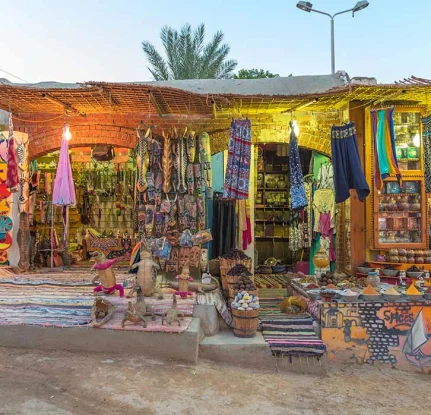

Découvrez nos forfaits touristiques en Égypte !

Table des matières:

- 1- Un projet né d'une ambition nationale

- 2- Un chantier titanesque de deux décennies

- 3- Une architecture pensée comme un hommage à l'Égypte ancienne

- 4- Des collections inégalées dans le monde

- 5- Un centre culturel, scientifique et diplomatique

- 6- Pourquoi le GEM redéfinit le patrimoine au XXIe siècle

- 7- FAQs

L'genèse du Grand Musée Égyptien puise ses racines bien au-delà de sa réalisation physique. Cette entreprise colossale incarne pour l'Égypte une résurrection culturelle doublée d'une proclamation de son patrimoine séculaire face à la communauté mondiale.

Les origines dans les années 1990

Le crépuscule du XXe siècle dessine un tournant décisif pour le patrimoine égyptien. Le musée égyptien de la place Tahrir, édifié en 1902, révèle ses limites face aux milliers d'artefacts qui composent le trésor national. Ses espaces congestionnés et ses réserves saturées ne permettent l'exposition que d'environ 10% des collections.

Cette saturation critique fait naître l'idée d'un nouveau sanctuaire muséal. L'année 1992 voit le gouvernement égyptien, sous la conduite d'Hosni Moubarak, envisager sérieusement la création d'un espace muséographique moderne, apte à présenter avec dignité l'héritage pharaonique.

L'emplacement retenu près des pyramides de Gizeh obéit à une logique symbolique : établir une conversation entre les monuments antiques et leur interprétation contemporaine.

Les premières études de faisabilité démarrent dès 1996. Le projet acquiert néanmoins sa véritable substance en 1998 quand le ministère de la Culture égyptien proclame officiellement son intention d'ériger ce qui deviendra le plus grand musée archéologique mondial.

Le concours international d'architecture

2002 marque l'organisation d'un concours architectural d'ampleur planétaire destiné à définir la conception du futur musée. Cette compétition mobilise l'attention de la communauté architecturale internationale avec 1 557 participants issus de 83 pays différents, attestant de l'importance accordée à cette entreprise patrimoniale.

Suite à une sélection méticuleuse, le cabinet d'architecture irlandais Heneghan Peng triomphe en 2003. Leur proposition captive par son aptitude à intégrer harmonieusement l'édifice dans son cadre désertique tout en établissant un dialogue avec les pyramides adjacentes.

Le concept architectural se démarque par sa configuration triangulaire inspirée des pyramides et par sa façade translucide offrant une perspective saisissante sur les monuments antiques. Le cabinet irlandais conçoit également un escalier monumental qui deviendra l'un des éléments caractéristiques du musée.

Objectifs initiaux du Grand Musée Égyptien

Dès sa conceptualisation, le GEM poursuit plusieurs visées cardinales. Premièrement, résoudre les difficultés de conservation du musée de Tahrir en proposant des espaces conformes aux standards muséographiques internationaux.

Les conditions de préservation défaillantes dans l'ancien établissement représentaient une menace pour de nombreux artefacts délicats.

Le projet ambitionne également de rassembler des collections éparpillées à travers le territoire et d'exposer pour la première fois des milliers d'objets demeurés invisibles au public.

Cette aspiration revêt aussi une dimension scientifique : intégrer des laboratoires de restauration technologiquement avancés pour devenir un centre mondial de recherche égyptologique.

Le Grand Musée Égyptien a également été conçu comme un catalyseur économique national. Attirant davantage de visiteurs et prolongeant leur séjour, il devait générer des revenus considérables et créer des emplois dans le secteur culturel égyptien.

Cette initiative porte enfin une portée diplomatique et identitaire.

Pour l'Égypte, ce musée constitue un moyen d'affirmer sa souveraineté sur son patrimoine culturel et de renforcer son influence culturelle internationale. Il s'agit également de créer un lieu d'apprentissage pour les Égyptiens eux-mêmes, consolidant ainsi le sentiment d'appartenance à une civilisation remarquable.

Le Caire, Croisière et Alexandrie

La matérialisation des aspirations nationales égyptiennes s'est étalée sur vingt années d'efforts herculéens. Cette épopée constructive, dont la durée égale celle nécessaire à l'érection de la pyramide de Khéops voici 4 600 ans, révèle l'ampleur des défis inhérents à la création du plus vaste musée archéologique mondial.

Les étapes clés de la construction

Le 4 février 2002 voit la pose de la première pierre du Grand Musée Égyptien, acte fondateur de ce projet colossal. L'aménagement des fondations s'étend sur cinq années complètes, tandis que 2003 consacre la victoire du cabinet irlandais Heneghan Peng face à 1 557 concurrents issus de 83 nations.

L'année 2005 marque le véritable démarrage des travaux, suivie d'une accélération significative en 2012 lorsque BESIX et Orascom Construction Industries engagent la troisième phase pour 635 millions d'euros. 2017 ne voit l'achèvement que du bâtiment administratif et de celui hébergeant cinq réserves ainsi que dix-sept laboratoires.

Le 16 octobre 2024 constitue enfin un tournant historique avec l'ouverture au public des douze premières salles, jalonnant ainsi l'avancée de ce complexe destiné à couvrir 47 hectares.

Les retards liés à la politique et à la pandémie

L'odyssée du Grand Musée Égyptien s'apparente à une traversée parsemée d'obstacles. Initialement programmé pour 2013, le chantier subit les répercussions de la crise financière mondiale de 2008. La révolution égyptienne de 2011 et l'instabilité politique subséquente figent les travaux durant plusieurs années.

L'effondrement touristique tarit les ressources étatiques, unique source de financement initial. Cette période voit le budget grimper de 800 millions à 1,1 milliard de dollars. La pandémie de Covid-19 impose un nouveau report de l'ouverture prévue en 2020.

L'année 2024 apporte encore son lot de complications : l'inauguration officielle du 3 juillet 2025 est différée suite aux tensions entre Israël et l'Iran. Le Premier ministre Moustafa Madbouly annonce que le président al-Sissi a validé un nouveau calendrier pour novembre 2025.

Le rôle du Japon dans le financement

L'intervention japonaise s'avère déterminante face aux difficultés budgétaires. L'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) octroie un prêt de 765 millions de dollars, complété par un financement concessionnel additionnel de 451 millions.

L'expertise nippone dépasse le cadre financier pour englober la conservation et la restauration des trésors futurs.

Les experts japonais transmettent leur savoir-faire à plus de 2 200 spécialistes égyptiens dans les techniques de manipulation et de restauration d'objets précieux. Leur arsenal technologique inclut des scanners 3D destinés à l'analyse des artefacts ligneux.

Le transfert de la statue de Ramsès II

L'épisode du transfert de la statue colossale de Ramsès II demeure emblématique de cette longue gestation. Ce colosse de 11 mètres et 83 tonnes quitte en 2006 la place de la gare du Caire, son emplacement depuis 1954.

Une décennie de nettoyage et de restauration efface les stigmates de la pollution urbaine avant le voyage final de janvier 2018. La statue franchit 365 mètres dans un habitacle métallique spécialement conçu pour rejoindre triomphalement l'atrium muséal.

Premier artefact majeur de la collection permanente, elle retrouve sa fonction d'accueil qu'elle tenait jadis à l'entrée du temple de Ptah à Memphis.

Lis plus : Pyramide de Djéser

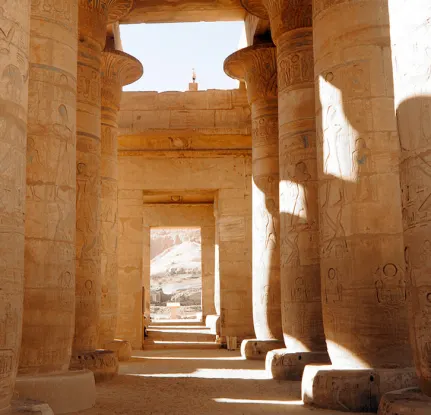

Le plateau de Gizeh abrite désormais une création architecturale qui dialogue avec ses voisines éternelles. Cette œuvre contemporaine du cabinet irlandais Heneghan Peng épouse les contours du désert tout en célébrant l'héritage pharaonique, matérialisant une vision où passé et avenir se rencontrent.

Un bâtiment en forme de flèche vers les pyramides

L'édifice déploie sa structure triangulaire comme une lame tendue vers les monuments antiques. Cette géométrie audacieuse établit une connexion visuelle directe avec la pyramide de Khéops, créant un axe sacré entre le musée et les merveilles qu'il abrite.

La place centrale du musée révèle cet alignement parfait, offrant une perspective ininterrompue sur les pyramides millénaires. Sa façade translucide de 27 000 mètres carrés capture les nuances du soleil désertique, métamorphosant l'apparence du bâtiment selon les heures et les saisons.

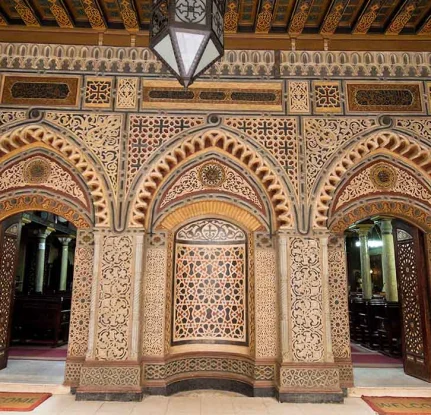

Matériaux locaux et symbolisme des triangles

Les architectes ont puisé dans le patrimoine minéral égyptien pour ancrer leur création. La pierre calcaire locale, identique à celle des pyramides, revêt les surfaces extérieures, tandis que l'albâtre égyptien filtre subtilement la lumière dans les espaces intérieurs.

Le triangle règne en maître dans cette composition architecturale :

-

La silhouette générale épouse cette forme géométrique sacrée

-

Les plafonds des galeries déclinent ce motif ancestral

-

Les éléments décoratifs reprennent cette géométrie symbolique

Cette omniprésence triangulaire répond également aux contraintes climatiques, optimisant la ventilation naturelle et la protection solaire dans l'environnement aride du plateau.

Le grand escalier et la vue sur Gizeh

L'escalier monumental constitue le joyau architectural de l'ensemble. Ses 64 mètres de longueur et ses 24 mètres d'élévation guident les visiteurs dans un voyage temporel de 4 700 années. Quatre-vingt-sept statues de pharaons et de divinités ponctuent cette ascension, transformant la montée en pèlerinage à travers les dynasties.

L'aboutissement de ce parcours révèle une baie vitrée de 600 mètres carrés qui embrasse le panorama des pyramides. Cette fenêtre sur l'éternité offre l'un des spectacles les plus saisissants au monde, où l'architecture contemporaine s'efface devant la grandeur intemporelle de Gizeh.

Les véritables joyaux du Grand Musée Égyptien résident dans ses collections extraordinaires qui rassemblent plus de 100 000 artefacts retraçant 3 000 années d'histoire égyptienne antique.

Ces pièces, longtemps dispersées ou enfouies dans les réserves nationales, émergent enfin sous un même toit pour révéler une vision inédite de cette civilisation fascinante.

La collection complète de Toutânkhamon

L'événement muséographique du siècle se profile : l'intégralité des 5 398 pièces du trésor de Toutânkhamon sera exposée ensemble pour la première fois depuis sa découverte en 1922.

Cette collection inestimable déploiera ses merveilles sur 7 500 m², surface dix fois supérieure à celle du Musée de la place Tahrir. Parmi ces trésors qui ont traversé les millénaires :

-

Le légendaire masque funéraire en or massif de 11 kg

-

Les trois cercueils emboîtés, le plus intérieur façonné dans 110 kg d'or pur

-

Le trône cérémoniel orné d'ivoire, de faïence et d'ébène

-

Les chars démontés découverts dans l'antichambre funéraire

-

Deux fœtus momifiés, probablement les filles mort-nées du pharaon

Le bateau solaire de Khéops

Cette embarcation exceptionnelle détient le titre de "plus grand et plus ancien artéfact en bois de l'histoire de l'humanité". Mesurant 42 mètres de longueur pour près de 20 tonnes, cette barque en cèdre du Liban témoigne de 4 500 années d'existence. Découverte en 1954 près de la Grande Pyramide, elle a rejoint le GEM en août 2021 après un transfert spectaculaire de 10 heures.

Les galeries chronologiques et thématiques

L'organisation des collections permanentes révèle une approche novatrice : 12 galeries ordonnées par dynastie s'articulent autour de trois axes fondamentaux - la société, la royauté et les croyances.

Cette conception permet deux itinéraires de découverte : horizontal selon les thèmes ou vertical suivant la chronologie, embrassant l'Ancien Empire, le Moyen Empire, le Nouvel Empire et l'époque gréco-romaine.

Les objets inédits issus des réserves nationales

Nombre d'artefacts rares, jamais dévoilés au public, font leur première apparition. Ces trésors inexplorés incluent notamment la collection de la reine Hétéphérès (mère de Khéops) et celle de Youya et Touya (parents de la reine Tiye).

Certaines pièces stupéfient par leur singularité : un crocodile momifié, une perruque millénaire tressée en cheveux humains datant de 3 100 ans, et les centaines d'oushebtis, ces figurines destinées à servir les défunts dans l'au-delà.

La restauration de ces patrimoines constitue un défi considérable. Elle s'opère dans 17 laboratoires spécialisés, où experts égyptiens et japonais œuvrent méticuleusement selon le principe du "strict minimum nécessaire, tout en respectant l'histoire de l'objet".

Cette institution pharaonique dépasse largement sa fonction d'exposition pour incarner un pôle scientifique de premier plan et un outil diplomatique puissant au service de l'Égypte.

Les 17 laboratoires de conservation

L'arrière-scène du Grand Musée Égyptien dissimule l'un des sanctuaires technologiques les plus perfectionnés de la planète archéologique. Ces 17 laboratoires spécialisés s'épanouissent sur 7 000 m², formant une véritable citadelle du savoir où l'accès demeure aussi restreint que celui de Fort Knox.

Ces chambres aseptisées abritent plus de 150 conservateurs et 89 archéologues qui manient leurs instruments avec la précision d'horlogers suisses.

Chaque laboratoire se voue à un matériau particulier : bois millénaire, papyrus fragiles, pierre monumentale, céramiques délicates ou bijoux précieux.

L'atmosphère y obéit à des paramètres draconiens - température et humidité calibrées au degré près selon les exigences de chaque vestige.Opérationnel depuis 2010, soit quatorze ans avant l'ouverture du musée, ce centre a déjà choyé plus de 57 000 objets.

Les conférences et partenariats internationaux

Cette institution s'épanouit également comme foyer éducatif de référence, proposant une palette de programmes adaptés à tous les publics. Les ateliers du "Programme Jeune Archéologue" côtoient les conférences hebdomadaires dirigées par d'illustres égyptologues, tissant un réseau d'apprentissage fascinant.

Les alliances internationales constituent l'épine dorsale de cette stratégie académique. Quarante-cinq universités et instituts de recherche mondiaux collaborent désormais avec le GEM. Le partenariat nippon occupe une position privilégiée, ayant formé plus de 2 200 spécialistes égyptiens aux techniques de conservation les plus avancées.

Le rôle du musée dans la diplomatie culturelle

Cette dimension transcende la simple mission scientifique pour embrasser une ambition géopolitique. Septembre 2014 marque un tournant quand le Conseil international des Musées (ICOM) rencontre les autorités égyptiennes, scellant une coopération internationale renforcée.

Cette vocation diplomatique s'exprime par l'organisation de colloques internationaux d'envergure, notamment celui consacré au traitement éthique des restes humains. Trois certifications internationales couronnent cette excellence : les normes ISO 45001:2018, 14001 et 9001.

Le GEM transcende ainsi sa vocation muséale pour devenir un ambassadeur culturel, projetant l'influence égyptienne aux quatre coins du monde savant.

Cette institution exceptionnelle bouleverse notre relation avec l'héritage culturel mondial. Le Grand Musée Égyptien dépasse largement sa fonction d'exposition pour repenser fondamentalement la préservation et le partage de la culture à notre époque.

L'édifice détient le statut de premier musée africain certifié EDGE Advanced Green Building, établissant des références inédites en matière de durabilité environnementale.

Sa conception écologique génère une diminution de 60% des coûts énergétiques et de 34% de la consommation d'eau comparativement aux structures conventionnelles.

La technologie redessine l'expérience muséale de manière saisissante. Des reconstructions numériques fidèles aux originaux et la réalité virtuelle insufflent une vie nouvelle aux hiéroglyphes, permettant des rencontres virtuelles avec les figures historiques. Ces innovations facilitent la compréhension des objets dans leur environnement d'origine.

Cette institution incarne également la souveraineté culturelle égyptienne. Planifiée pour accueillir cinq millions de visiteurs chaque année, elle constitue un atout stratégique dans les négociations pour la restitution des antiquités égyptiennes conservées dans les musées étrangers.

Le projet transcende ainsi la notion traditionnelle de musée - il forge un pont entre cinq millénaires d'histoire et notre époque contemporaine. L'exposition intégrale de collections comme celle de Toutânkhamon révèle une perspective inédite et complète sur cette civilisation qui a modelé l'humanité tout entière.

Q1. Quelles sont les principales caractéristiques du Grand Musée Égyptien ?

Le Grand Musée Égyptien est le plus grand musée au monde consacré à une seule civilisation, s'étendant sur 500 000 mètres carrés près des pyramides de Gizeh.

Il abrite une collection exceptionnelle de 130 000 pièces, dont l'intégralité du trésor de Toutânkhamon, et peut accueillir jusqu'à 13 000 visiteurs par jour.

Q2. Pourquoi la construction du Grand Musée Égyptien a-t-elle pris autant de temps ?

Le chantier du Grand Musée Égyptien a duré deux décennies en raison de plusieurs facteurs, notamment des retards liés à l'instabilité politique en Égypte, des difficultés de financement, et plus récemment, la pandémie de Covid-19.

Ces défis ont considérablement prolongé la durée de construction initialement prévue.

Q3. Comment l'architecture du musée rend-elle hommage à l'Égypte ancienne ?

L'architecture du musée est conçue comme un dialogue avec les pyramides voisines. Le bâtiment adopte une forme triangulaire pointant vers les monuments antiques, utilise des matériaux locaux comme la pierre calcaire, et intègre des motifs géométriques inspirés des pyramides. Un grand escalier monumental offre une vue panoramique sur le plateau de Gizeh.

Q4. Quelles collections uniques peut-on voir au Grand Musée Égyptien ?

Le musée présente pour la première fois l'intégralité des 5 398 pièces du trésor de Toutânkhamon, dont son célèbre masque funéraire en or.

On y trouve également le bateau solaire de Khéops, des objets inédits issus des réserves nationales, et des galeries chronologiques couvrant 3 000 ans d'histoire égyptienne.

Q5. En quoi le Grand Musée Égyptien est-il plus qu'un simple musée ?

Au-delà de son rôle d'exposition, le Grand Musée Égyptien est un centre de recherche avec 17 laboratoires de conservation à la pointe de la technologie.

Il joue également un rôle important dans la diplomatie culturelle de l'Égypte, organisant des conférences internationales et établissant des partenariats avec des institutions du monde entier.