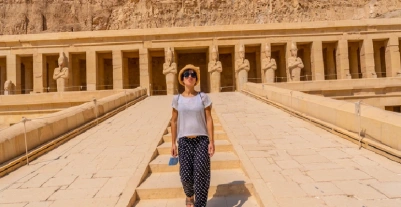

Trésors Oubliés d'Égypte: Vallée Des Rois et Reines

La Vallée des Rois et la Vallée des Reines, ces nécropoles légendaires, abritent ensemble près de 170 tombeaux découverts à ce jour. Située dans l'aride paysage de la rive ouest du Nil, la Vallée des Rois compte environ 70 tombeaux de pharaons égyptiens, tandis que la Vallée des Reines en abrite près de 100 (98 sont numérotés).

Parmi ces derniers se trouve celui de la reine Néfertari, grande épouse royale de Ramsès II, considéré comme l'un des plus beaux et des mieux préservés.

Lorsque vous explorerez ces sites extraordinaires, vous découvrirez que les anciens Égyptiens appelaient la Vallée des Reines "Ta set neferou", c'est-à-dire "le lieu des enfants des rois".

Cependant, malgré leur richesse historique, seules trois ou quatre tombes sont aujourd'hui ouvertes au public dans la Vallée des Reines. La Vallée des Rois, quant à elle, représente la plus grande nécropole royale de tout le royaume d'Égypte, et c'est précisément là que des archéologues ont découvert la célèbre momie de Toutankhamon.

À partir de la XIXe dynastie, la Vallée des Reines est devenue un cimetière exclusivement réservé aux dépouilles des reines et de leur famille.

Table des matières:

- 1- Origine et rôle des deux vallées royales

- 2- Les tombes emblématiques de la Vallée des Reines

- 3- Les trésors artistiques et religieux des sépultures

- 4- Découvertes archéologiques et fouilles majeures

- 5- Ce que l'on oublie souvent de visiter

- 6- Ce que ces tombes nous révèlent sur l’Égypte ancienne

- 7- FAQs

Au commencement du Nouvel Empire égyptien (1539-1075 avant notre ère), les pharaons ont radicalement changé leur approche concernant leurs sépultures.

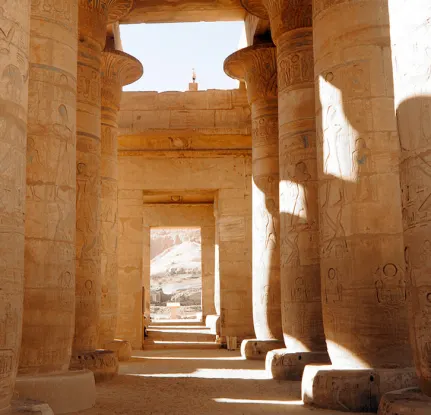

Abandonnant les imposantes pyramides de leurs prédécesseurs, ils ont opté pour des tombeaux creusés dans la roche à l'ouest de Thèbes, créant ainsi ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Vallée des Rois et la Vallée des Reines.

Pourquoi deux vallées ?

L'histoire des deux vallées royales commence avec un changement stratégique. Auparavant, les pharaons construisaient des pyramides qui, trop visibles, devenaient souvent victimes de pillages. Cette réalité a poussé les souverains à chercher des lieux plus discrets pour leur dernier repos.

C'est à partir du règne de Ramsès Ier que la Vallée des Reines fut véritablement utilisée. Néanmoins, certaines tombes y sont plus anciennes. Par exemple, après la mort de sa fille Ahmose, un pharaon décida de l'enterrer dans cette vallée proche de celle des Rois. Progressivement, d'autres souverains y inhumèrent également leurs proches.

Au cours de la XIXe dynastie, environ 1200 ans avant notre ère, le site devint un cimetière exclusivement réservé aux dépouilles des reines et de leurs familles. En parallèle, les mêmes ouvriers travaillant sur les tombes royales furent chargés de construire les sépulcres des régentes, ce qui explique des similitudes architecturales entre les deux sites.

Différences entre la Vallée des Rois et la Vallée des Reines

Bien que situées à proximité l'une de l'autre, ces deux vallées présentent des différences notables. La Vallée des Rois, comme son nom l'indique, était principalement destinée aux pharaons, bien qu'elle abrite également des tombes de nobles ainsi que celles d'épouses et d'enfants des rois. En revanche, la Vallée des Reines accueillait spécifiquement les tombes des épouses royales, des princesses et des princes.

Par ailleurs, la Vallée des Rois contient environ soixante-trois tombes découvertes à ce jour, dont seulement vingt sont effectivement celles de rois. La Vallée des Reines, quant à elle, compte près de cent tombeaux numérotés.

Une autre différence essentielle : les tombes de la Vallée des Rois sont généralement plus grandes, plus profondes et plus richement décorées, reflétant ainsi le statut suprême des souverains. Cependant, les tombes de la Vallée des Reines, quoique moins imposantes, se distinguent par leur beauté artistique exceptionnelle, comme en témoigne celle de Néfertari.

Le choix géographique et symbolique

Le choix de ces sites n'était pas anodin. À Thèbes, la montagne qui domine la rive gauche du Nil évoque naturellement la forme d'une pyramide et était déjà chargée d'une puissance sacrée. Ce symbolisme était crucial pour les pharaons qui cherchaient une connexion avec le divin.

Ces vallées arides offraient également des avantages pratiques. Leur position isolée permettait de limiter l'accès aux nécropoles et facilitait leur surveillance par la police spéciale des tombes, les Medjaÿ. De plus, ces oueds se trouvaient à l'abri des crues du Nil, bien que parfois exposés à des torrents pluviaux dévastateurs.

Les tombes étaient creusées profondément dans le massif calcaire, parfois jusqu'à 200 mètres de profondeur. Cette disposition souterraine avec ses longs couloirs, antichambres et salles sépulcrales, visait non seulement à protéger les dépouilles mais aussi à faciliter le voyage symbolique du défunt vers l'au-delà, un aspect fondamental de la religion égyptienne.

Situés dans le secteur occidental du massif thébain, ces sites funéraires représentaient la frontière entre le monde des vivants et celui des morts, où les pharaons commençaient leur transformation pour rejoindre les dieux de l'Égypte ancienne.

Lis plus : Le Mystère Caché de Louxor: Guide Essentiel pour Votre Voyage

Parmi les nombreuses sépultures de la Vallée des Reines, quelques-unes se distinguent par leur beauté exceptionnelle et leur état de conservation remarquable. Ces tombes vous offrent un aperçu fascinant de l'art funéraire égyptien et des croyances liées à l'au-delà.

La tombe de la reine Néfertari (QV66)

La sépulture de Néfertari, Grande épouse royale de Ramsès II, fut découverte en 1904 par Ernesto Schiaparelli, alors directeur du musée égyptologique de Turin. Considérée comme le joyau de la nécropole, elle est sans aucun doute le plus bel exemple du courant stylistique de la XIXe dynastie.

Schiaparelli lui-même fut ébloui par "la grandeur des figures, la vivacité des couleurs et la magnificence du style" qui font de cette tombe "l'un des monuments les plus célèbres de la nécropole de Thèbes".

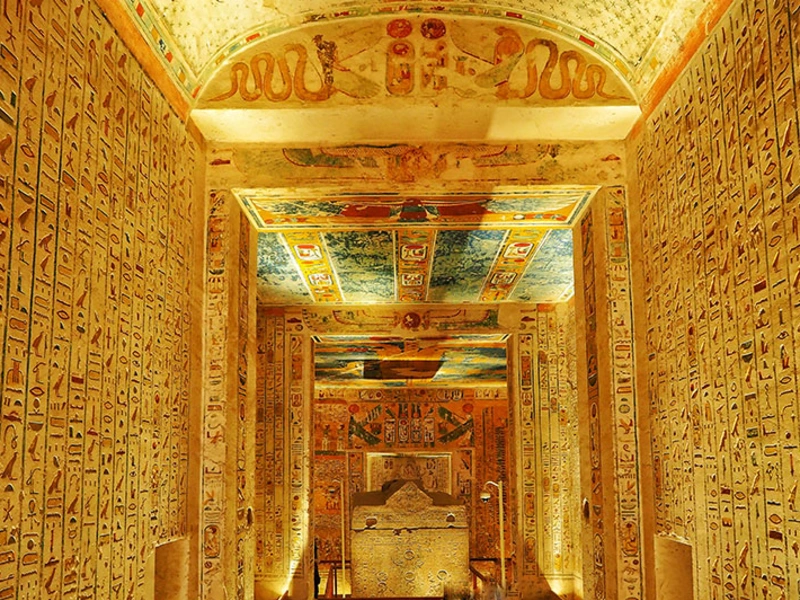

Les murs de la tombe sont ornés de scènes illustrant certains chapitres du Livre des morts, notamment le chapitre 17 (relatif à la régénération du défunt) dans l'antichambre. Malheureusement, le sel de roche, principalement composé de chlorure de sodium, a gravement endommagé ces chefs-d'œuvre.

Après plusieurs tentatives infructueuses de conservation entre 1934 et 1977, une équipe internationale a mené des travaux de restauration complets de 1988 à 1992. Réouverte au public en 1995, la tombe n'est aujourd'hui accessible que moyennant un droit d'accès spécial.

La tombe du prince Khâemouaset

La tombe QV44 du prince Khâemouaset, fils de Ramsès III, fut mise au jour le 15 février 1903 par Francesco Ballerini lors de la première campagne de fouilles italienne. D'un plan rectiligne, elle comprend plusieurs corridors menant à la salle du sarcophage. Ce dernier, bien que brisé, conservait une partie de son couvercle intact, désormais exposé au musée de Turin.

Fait intéressant, les inscriptions hiéroglyphiques portent les cartouches de Ramsès IV, suggérant que Khâemouaset a survécu à son père et accompagné les premières années du règne de son frère. La tombe a été réutilisée ultérieurement, comme en témoignent les quarante sarcophages en bois des XXVe-XXVIe dynasties découverts à l'intérieur.

La tombe de la reine Tyti

Découverte également en 1903, la tombe QV52 de la reine Tyti présente une architecture composée d'un couloir, de chambres latérales, d'une salle et d'une chambre funéraire. Les murs sont décorés de divinités formant des paires : après la déesse Maât, on trouve Ptah et Thot, suivis de Rê-Horakhty et Atoum, puis des quatre fils d'Horus, et enfin Isis et Nephtys.

Particulièrement remarquable est la scène montrant la reine sous les traits d'un prêtre Iounmoutef (masculin) dans l'une des chambres latérales – une représentation inhabituelle pour une femme.

La tombe d'Amonherkhepshef

La tombe QV55 d'Amonherkhepshef, héritier de Ramsès III, est l'une des mieux conservées de la vallée. Son plan simple comprend un escalier menant à une antichambre carrée, suivie d'un couloir et de la chambre funéraire où le sarcophage est toujours en place.

Les fresques présentent le prince dans différentes tenues, notamment avec le crâne rasé orné d'une longue natte latérale, coiffure caractéristique des enfants royaux. Le passage vers la chambre funéraire est surmonté d'un linteau où les déesses Ouadjet et Nekhbet, sous forme de cobras, protègent les cartouches royaux.

Splendeur du Nil Louxor et Assouan

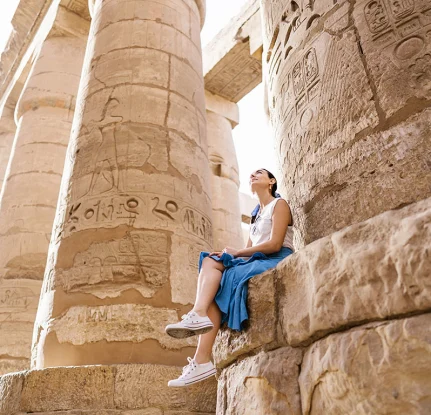

Dans les profondeurs des tombeaux égyptiens se cache un véritable musée d'art funéraire, témoin des croyances profondes de cette civilisation millénaire. Ces œuvres ne sont pas de simples décorations mais constituent un langage visuel complexe pour guider les défunts vers l'au-delà.

Symbolisme des hiéroglyphes

Les hiéroglyphes ornant les tombes royales dépassent largement leur fonction communicative. Pour les anciens Égyptiens, ces signes sacrés possédaient une puissance intrinsèque capable d'influencer le monde spirituel.

Gravés dans la pierre des monuments, tombes et temples, ils immortalisaient les exploits des pharaons tout en invoquant la protection des dieux.

Ces inscriptions présentaient une dimension à la fois symbolique et efficace. Ainsi, certains pharaons n'hésitaient pas à effacer les noms et titulatures de leurs prédécesseurs pour les faire disparaître de l'éternité, témoignant de la croyance en la puissance réelle de ces symboles.

Par ailleurs, les scribes égyptiens travaillaient sous le patronage de Thot, à qui ils adressaient des prières personnelles pour obtenir habileté et guidance dans leur fonction.

Le Livre des Morts dans les tombes

Le célèbre Livre des Morts (ou plus précisément "Livre pour Sortir au Jour") constitue l'évolution de traditions funéraires remontant jusqu'à l'Ancien Empire.

Souvent rédigé sur papyrus, ce recueil de formules magiques accompagnées d'illustrations permettait au défunt de conserver ses cinq sens, de continuer à s'alimenter et de se préparer pour son ultime voyage vers le tribunal d'Osiris.

Dans la tombe de Néfertari, par exemple, les scènes du Livre des Morts montrent la reine jouant au senet (chapitre 17) ou faisant face aux gardiens des portes (chapitre 144).

De même, dans le tombeau de Toutânkhamon, les murs orientaux illustrent un cortège funèbre de douze hauts dignitaires tirant le catafalque du pharaon, tandis que sur le mur nord, il est représenté accueilli par Nout dans la Douât.

Décors muraux et couleurs préservées

Les tombes royales se distinguent par leurs peintures murales aux couleurs étonnamment préservées. Dans le tombeau de Toutânkhamon, les scènes sont organisées en registres illustrant notamment le Livre de l'Amdouat. On y voit un cortège de cinq divinités précédant la barque solaire, ainsi que douze babouins sacrés symbolisant les douze heures de la nuit.

Quant à la tombe de Néfertari, à sa découverte en 1904, les égyptologues furent stupéfaits par la magnificence de ses peintures aux couleurs éclatantes - bleu, jaune, orange et vert - relevées de touches de noir profond contrastant avec le blanc des murs. Cette palette chromatique n'était pas seulement décorative mais portait une valeur symbolique profonde dans la culture égyptienne.

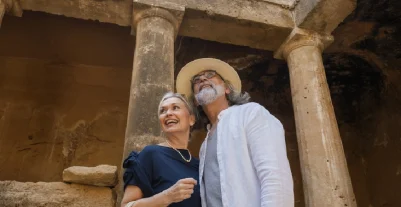

Ces trésors artistiques constituent une fenêtre exceptionnelle sur les croyances religieuses et les pratiques funéraires de l'Égypte ancienne, préservées miraculeusement pendant des millénaires dans l'obscurité protectrice des vallées royales.

Ne manquez pas les Croisières sur le Nil !

L'histoire de l'exploration des vallées royales s'étend sur près de deux siècles, révélant progressivement les secrets de ces nécropoles fascinantes. Ces recherches ont permis non seulement de mettre au jour des trésors inestimables, mais aussi de mieux comprendre les pratiques funéraires de l'Égypte ancienne.

Les premières explorations au XIXe siècle

Les premières fouilles systématiques de la Vallée des Reines furent entreprises par l'explorateur britannique John Gardner Wilkinson. Ensuite, en 1828-1829, une mission franco-toscane dirigée par Jean-François Champollion, accompagné de l'Italien Ippolito Rosellini, marqua les débuts véritables de l'égyptologie scientifique.

Cette expédition historique, qui dura 18 mois, constitua une étape fondamentale pour cette discipline naissante. Par ailleurs, Karl Richard Lepsius poursuivit ces travaux en 1844, contribuant à enrichir la documentation sur ces sites exceptionnels.

Les travaux de Schiaparelli et Champollion

C'est toutefois entre 1903 et 1906 que la Vallée des Reines connut sa première exploration systématique d'envergure, grâce à une mission italienne dirigée par Ernesto Schiaparelli, alors directeur du Musée égyptien de Turin.

Cette campagne, financée par le roi Victor-Emmanuel III, permit la découverte de plus de 100 tombes ou puits. Le succès majeur de Schiaparelli fut sans conteste la mise au jour, en 1904, de la tombe de la reine Néfertari (QV66), considérée comme l'un des plus beaux exemples de l'art pictural du Nouvel Empire.

D'autres découvertes importantes inclurent les sépultures de plusieurs fils de Ramsès III et celle de la princesse Ahmosis de la XVIIe dynastie. En 1906, l'équipe italienne découvrit également la chambre funéraire intacte de l'architecte Kha et de son épouse Merit.

Schiaparelli documenta minutieusement ses travaux, réalisant des plans détaillés et photographiant systématiquement les différentes étapes des fouilles.

La restauration de la tombe de Néfertari

Malgré sa splendeur, la tombe de Néfertari était menacée par des dégradations importantes. Dès les années 1920, les premiers signes d'inquiétude apparurent, conduisant le Metropolitan Museum of Art à financer un relevé photographique complet. À la fin des années 1970, plusieurs organisations, dont l'UNESCO, confirmèrent l'état alarmant des peintures murales.

Entre 1986 et 1992, l'Institut Getty, en collaboration avec le Service des Antiquités égyptiennes, entreprit un ambitieux projet de restauration. Les équipes, composées d'historiens de l'art, de conservateurs et de scientifiques, optèrent pour une approche de conservation plutôt que de restauration : aucune peinture ne fut ajoutée là où elle avait disparu.

Cette intervention permit de stabiliser les fresques et de rouvrir la tombe aux visiteurs, bien que les visites soient désormais strictement limitées à 15 minutes pour préserver ce chef-d'œuvre.

Au-delà des tombes célèbres de la Vallée des Rois et de la Vallée des Reines, plusieurs sites remarquables restent souvent dans l'ombre malgré leur importance historique et religieuse. Ces trésors cachés méritent pourtant votre attention lors de votre exploration de la région thébaine.

Le sanctuaire de Ptah et Méretséger

À mi-chemin entre les deux vallées se trouve un petit temple dédié au dieu Ptah et à la déesse-serpent Méretséger, "Celle qui aime le silence". Cette divinité locale était considérée comme la protectrice de la nécropole thébaine.

Les ouvriers qui construisaient les tombes royales venaient y prier pour sa protection et sa clémence. D'ailleurs, son nom même évoque le silence sacré qui devait régner dans ce lieu funéraire.

La grotte sacrée de la déesse Hathor

Non loin de là, une grotte naturelle transformée en sanctuaire pour Hathor offre un témoignage émouvant de la dévotion populaire. Des centaines d'ex-voto et de stèles y ont été découverts, déposés par des pèlerins venus implorer les faveurs de cette déesse associée à l'amour et à la maternité. Certaines inscriptions, particulièrement touchantes, révèlent les préoccupations quotidiennes des anciens Égyptiens.

Les ruines romaines et coptes de Deir er-Rumi

Enfin, le site de Deir er-Rumi ("Monastère des Romains") témoigne de l'occupation tardive de la région. Ces vestiges illustrent comment les structures pharaoniques ont été réutilisées pendant les périodes romaine puis copte.

Des graffitis et inscriptions en grec ancien et en copte ornent encore les murs, attestant de la continuité de l'occupation humaine bien après la fin de l'Égypte pharaonique.

Les sépultures de la Vallée des Rois et de la Vallée des Reines constituent de véritables archives historiques. À travers leurs fresques et hiéroglyphes, elles dévoilent les structures familiales complexes de la royauté égyptienne.

Les représentations montrent notamment comment les reines, loin d'être de simples épouses, exerçaient souvent un pouvoir considérable et bénéficiaient d'un statut divin après leur mort.

En outre, ces tombeaux témoignent d'une société hautement organisée. La précision architecturale et artistique révèle l'existence d'ateliers spécialisés employant des artisans qualifiés transmettant leur savoir de génération en génération.

Effectivement, les mêmes équipes travaillaient simultanément sur les tombes royales masculines et féminines, expliquant ainsi les similitudes stylistiques entre les deux vallées.

Par ailleurs, ces nécropoles illustrent parfaitement l'évolution des croyances funéraires égyptiennes. Tandis que les premières tombes présentaient un décor plus sobre, celles des époques ultérieures affichent une richesse iconographique croissante, répondant au besoin d'assurer une protection spirituelle complète.

Finalement, l'état de préservation remarquable de certaines tombes nous renseigne sur les techniques picturales de l'époque. Les artistes utilisaient des pigments naturels fixés avec des liants organiques, créant ainsi des œuvres qui, dans l'obscurité protectrice des tombeaux, ont traversé plus de trois millénaires sans perdre leur éclat originel.

Q1. Quelle est la différence entre la Vallée des Rois et la Vallée des Reines ?

La Vallée des Rois était principalement destinée aux pharaons, tandis que la Vallée des Reines accueillait les tombes des épouses royales, des princesses et des princes.

Les tombes de la Vallée des Rois sont généralement plus grandes et plus richement décorées.

Q2. Quelle est la tombe la plus remarquable de la Vallée des Reines ?

La tombe de la reine Néfertari (QV66) est considérée comme le joyau de la Vallée des Reines. Découverte en 1904, elle est réputée pour la beauté exceptionnelle de ses peintures murales et son état de conservation remarquable.

Q3. Que représentent les peintures murales dans les tombes égyptiennes ?

Les peintures murales dans les tombes égyptiennes illustrent souvent des scènes du Livre des Morts, montrant le voyage du défunt vers l'au-delà.

Elles représentent également des divinités, des rituels funéraires et des aspects de la vie du défunt, servant de guide spirituel pour l'après-vie.

Q4. Comment les archéologues ont-ils découvert ces tombes anciennes ?

Les premières explorations systématiques ont commencé au XIXe siècle, avec des chercheurs comme John Gardner Wilkinson et Jean-François Champollion.

Cependant, c'est entre 1903 et 1906 qu'Ernesto Schiaparelli a mené la première exploration d'envergure de la Vallée des Reines, découvrant plus de 100 tombes.

Q5. Quels efforts sont faits pour préserver ces tombes anciennes ?

Des projets de restauration importants ont été menés, notamment pour la tombe de Néfertari.

Entre 1986 et 1992, l'Institut Getty a entrepris un ambitieux projet de conservation, stabilisant les fresques sans ajouter de nouvelles peintures. Les visites sont désormais strictement limitées pour préserver ces chefs-d'œuvre.