Pourquoi Le Temple d'Hatchepsout Intrigue Tant l'Égypte ?

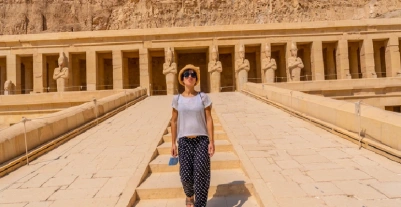

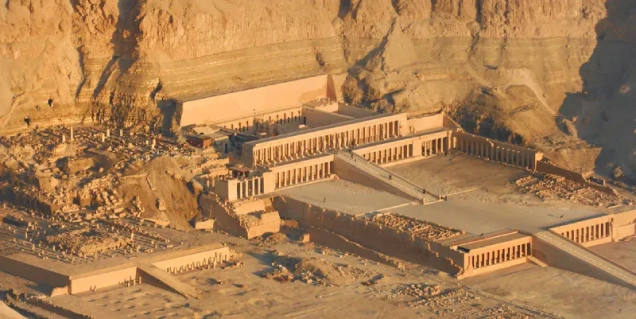

Le temple hatshepsout, considéré comme l'une des plus grandes réalisations architecturales de l'Égypte ancienne, fascine par sa grandeur et son histoire exceptionnelle. Érigé sur la rive ouest du Nil à Thèbes, ce chef-d'œuvre architectural reste aujourd'hui le mieux conservé de Deir el-Bahari.

Le Temple d'Hatchepsout, également connu sous le nom de "Djeser Djeseru" ou "le sacré des sacrés", témoigne du règne remarquable de la seule femme ayant gouverné l'Égypte pendant une longue période.

Construit en environ quinze ans, de l'an 7 à l'an 22 de son règne, ce monument immensément grand a été conçu par l'architecte Sennenmut. Divisé en trois grands étages, chaque niveau raconte une histoire et offre une vue magnifique sur la mythique nécropole thébaine.

Principalement dédié aux dieux Hathor et Amon-Râ, ainsi qu'à Anubis et Iounmoutef, ce temple funéraire vous invite à découvrir ses mystères et sa symbolique.

Au fil de cet article, vous explorerez pourquoi ce temple reste l'un des sites les plus fascinants d'Égypte, tant par son architecture novatrice que par l'histoire de la femme pharaon qui l'a commandé.

Table des matières:

L'histoire du Temple d'Hatchepsout est indissociable du destin extraordinaire de la femme qui l'a commandé. Ce monument grandiose ne représente pas simplement un édifice religieux, mais l'expression tangible d'un pouvoir féminin sans précédent dans l'Égypte ancienne.

La montée au pouvoir d'Hatchepsout

Fille du pharaon Thoutmôsis Ier, Hatchepsout n'était initialement pas destinée à gouverner. Après la mort de son père, elle épousa son demi-frère Thoutmôsis II, conformément à la tradition dynastique.

Cependant, lorsque celui-ci mourut prématurément, la situation prit un tournant inattendu. Son beau-fils et neveu, Thoutmôsis III, étant encore enfant, Hatchepsout assuma d'abord la régence.

Mais contrairement aux reines qui l'avaient précédée, elle ne se contenta pas de ce rôle transitoire. Environ deux ans après le début de sa régence, elle franchit un pas décisif en se proclamant pharaon à part entière.

Cette ascension sans précédent l'obligea à adapter son image : sur les représentations officielles, Hatchepsout apparaissait souvent avec les attributs masculins traditionnels des pharaons - la barbe postiche, le torse nu et le pagne.

Son règne, qui dura environ vingt-deux ans, fut marqué par une stabilité politique et une prospérité économique remarquables. Durant cette période, elle entreprit de nombreux projets architecturaux, dont le temple de Deir el-Bahari reste le plus emblématique.

Pourquoi Deir el-Bahari a été choisi

Le choix du site de Deir el-Bahari pour l'édification du temple funéraire ne doit rien au hasard. Situé sur la rive ouest du Nil, face à Thèbes (l'actuelle Louxor), cet emplacement possédait une importance symbolique et stratégique considérable.

D'abord, la falaise imposante qui surplombe le site crée un arrière-plan naturel monumental, offrant une toile de fond parfaite pour un édifice destiné à glorifier la reine-pharaon. La roche calcaire claire de cette falaise réfléchit admirablement la lumière du soleil, renforçant l'aspect divin du temple.

Ensuite, le site avait déjà une signification religieuse avant la construction du temple. Il se trouvait à proximité de la Vallée des Rois et était associé au culte funéraire. De plus, le temple de Mentouhotep II, pharaon de la XIe dynastie, avait été construit à proximité plusieurs siècles auparavant, créant ainsi un lien avec un illustre prédécesseur.

En choisissant ce lieu, Hatchepsout affirmait également sa légitimité en s'inscrivant dans la continuité dynastique tout en créant un monument qui surpasserait en grandeur ceux de ses prédécesseurs.

Le rôle de Sénènmout dans la conception

Derrière l'audace architecturale du temple se trouve un homme : Sénènmout. Personnage fascinant de l'histoire égyptienne, il fut bien plus qu'un simple architecte pour Hatchepsout. Issu d'une famille modeste, il gravit rapidement les échelons de la hiérarchie pour devenir l'un des hommes les plus influents du règne.

En tant que précepteur de la fille d'Hatchepsout, la princesse Néférourê, puis comme grand intendant et architecte principal, Sénènmout jouissait d'une proximité exceptionnelle avec la reine-pharaon.

Certains historiens supposent même qu'il entretenait une relation intime avec elle, bien que les preuves formelles manquent.

Pour le temple de Deir el-Bahari, Sénènmout conçut un plan révolutionnaire qui rompait avec les traditions architecturales de l'époque. Au lieu des habituels pylônes massifs, il imagina un ensemble de terrasses superposées qui s'intègrent harmonieusement dans le paysage naturel.

Cette approche novatrice témoigne à la fois de son génie créatif et de l'ambition d'Hatchepsout de marquer son règne par une œuvre exceptionnelle.

L'influence de Sénènmout sur le projet était telle qu'il obtint l'autorisation exceptionnelle de faire placer plusieurs statues de lui-même dans l'enceinte du temple - un privilège normalement réservé à la famille royale et aux divinités.

Pour en savoir plus, partez en Voyage en Égypte !

Contrairement aux édifices religieux traditionnels de l'époque, le temple d'Hatchepsout représente une innovation architecturale sans précédent dans l'Égypte ancienne.

Construit en seulement quatorze à seize ans - un exploit remarquable pour les ateliers royaux de l'époque - ce monument baptisé "Djeser Djeseru" (le Saint des Saints) bouleverse les codes établis pour créer une harmonie parfaite entre création humaine et paysage naturel.

Les trois terrasses superposées

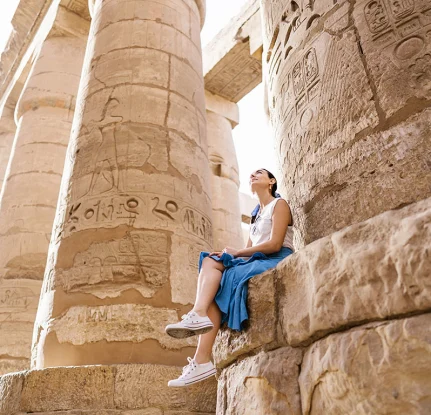

L'originalité principale du temple réside dans sa structure en trois terrasses superposées, chacune portant une signification symbolique distincte.

La première terrasse, au niveau inférieur, était dédiée à la narration de la vie royale, avec sa moitié sud consacrée à la "salle des obélisques" et sa partie nord à la "salle de chasse".

La deuxième terrasse, d'une taille impressionnante comparable à la moitié d'un terrain de football, présente notamment la "salle de Pount" et la "salle de naissance".

Enfin, la troisième terrasse, au sommet, servait d'espace sacré où la reine était vénérée comme une divinité. Ces espaces étaient autrefois ornés de jardins luxuriants créant un contraste saisissant avec le désert environnant - bassins de nénuphars, tamaris, hibiscus et sycomores embellissaient ces espaces.

Les portiques à la place des pylônes

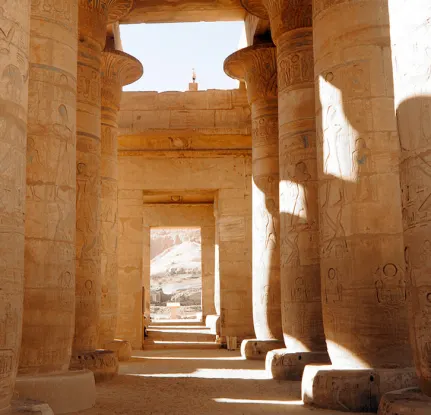

Alors que les temples égyptiens traditionnels s'organisaient autour de pylônes massifs et imposants, Hatchepsout privilégia des portiques élégants à colonnes.

Cette substitution architecturale révèle une approche plus ouverte et aérée, contrastant avec l'aspect intimidant des grands complexes pyramidaux.

Le premier portique comprend deux rangées de piliers, tandis que le troisième niveau s'ouvre sur un portique décoré de vingt-six statues d'Hatchepsout, toutes représentées avec les attributs traditionnels du pharaon.

Les rampes centrales et leur symbolique

Les trois terrasses sont reliées par de longues rampes centrales peu pentues, remplaçant les cours traditionnelles. Cette conception crée une montée progressive symbolisant l'ascension vers le divin et facilite les processions rituelles.

La voie processionnelle, longue d'environ un kilomètre, était à l'origine bordée de sphinx en grès provenant de la carrière de Gebel Silsileh - la première avenue de sphinx jamais construite en Égypte.

L'intégration dans le paysage naturel

L'aspect le plus remarquable de ce temple demeure son intégration parfaite dans l'environnement naturel. Par ailleurs, certains spécialistes suggèrent que les éléments architecturaux dominants - l'élévation sur terrasses et les larges façades à piliers - pourraient représenter un style proprement thébain ou de Haute-Égypte, différent de la tradition memphite.

Du haut de la terrasse supérieure, les visiteurs pouvaient admirer une vue panoramique spectaculaire sur la nécropole thébaine, transformant ainsi l'expérience architecturale en communion avec le paysage environnant.

Cette conception révolutionnaire, créant un dialogue entre œuvre humaine et nature, symbolise parfaitement la position d'Hatchepsout entre monde terrestre et divin, faisant de ce monument l'un des plus impressionnants témoignages du génie architectural de l'Égypte ancienne.

En savoir plus : Quand Faire Une Croisière Sur Le Nil ?

Au cœur du temple d'Hatchepsout se dévoile la dimension spirituelle de ce monument exceptionnel. L'ensemble du cirque de Deir el-Bahari est principalement dédié aux dieux Hathor, Amon-Rê, Anubis et Iounmoutef, chacun disposant d'espaces sacrés spécifiques qui reflètent leur rôle dans la cosmogonie égyptienne.

Chapelle d'Hathor : la déesse protectrice

Située au sud de la deuxième terrasse, la chapelle d'Hathor constitue l'un des trois sanctuaires divins érigés par Hatchepsout. Elle se distingue par ses colonnes centrales ornées de chapiteaux hathoriques, reconnaissables à leur visage féminin aux oreilles bovines.

Dans ce lieu sacré, la nature féminine de la reine permet à Hatchepsout de nouer des liens uniques avec la déesse. Les murs présentent des scènes où la vache Hathor lèche la main d'Hatchepsout, symbolisant cette relation privilégiée.

Au sein de cet espace, on découvre également des représentations d'Ouret-Hékaou offrant un collier de perles Ménat et des scènes de course rituelle - course d'oiseaux à gauche et course de bateaux à rames à droite. Ces éléments témoignent du rôle d'Hathor comme déesse de la musique, de la maternité et de la joie.

Chapelle d'Anubis : lien avec l'au-delà

Au nord de la deuxième terrasse se trouve la chapelle d'Anubis, dieu de la momification et gardien de la nécropole. Ce sanctuaire, accessible par un portique soutenu par douze colonnes, établit un lien essentiel avec l'au-delà.

Sur le mur latéral droit se trouvait une représentation d'Anubis et d'Hatchepsout, malheureusement détruite. À droite du passage principal subsiste toutefois une scène de sacrifice où des offrandes sont présentées au dieu à tête de chacal.

Dans ce petit temple d'Anubis, on découvre également de merveilleux reliefs aux couleurs très fraîches. Sous la protection d'Anubis, Hatchepsout vénère Osiris, contemple Hathor et découvre le dieu à tête de faucon.

Sanctuaire solaire et culte d'Amon-Rê

Le sanctuaire solaire, situé sur la terrasse supérieure, se compose d'une cour ouverte et d'un grand autel accessible par un escalier.

Ce lieu, que certains nomment "les chambres du Nord", est un véritable petit temple consacré à la lumière. Bien que ses murs ne comportent pas de décorations, le vestibule illustre le voyage nocturne du soleil, du coucher au lever, symbolisant le cycle éternel de renaissance.

Ce sanctuaire était destiné à honorer le dieu Amon-Rê, jadis fermé aux fidèles, et recèle une zone sacrée destinée aux offrandes royales. La taille modeste de la cour prouve que seul un petit nombre d'initiés participaient au rite du soleil levant.

Le sanctuaire d'Hatchepsout elle-même

Le sanctuaire d'Hatchepsout est, avec la chapelle principale d'Amon-Rê, le plus imposant du temple. Il servait non seulement au culte funéraire mais aussi à la propre divinisation d'Hatchepsout. Sur le côté opposé à l'entrée, on trouve une fausse porte en granit et un plafond voûté formant le toit.

Dans la chambre principale, il y avait autrefois quatre statues d'Hatchepsout dont les têtes ont disparu, mais il n'en reste maintenant que deux. Ces statues, ainsi que les reliefs et inscriptions, glorifiaient Hatchepsout en tant que pharaon légitime et intermédiaire entre les dieux et les hommes.

Offres de Croisières sur le Nil !

Après deux décennies de règne glorieux, le destin du Temple d'Hatchepsout prit un tournant dramatique. Son histoire post-mortem est tout aussi fascinante que sa construction, révélant des tentatives d'effacement, des siècles d'oubli et une renaissance archéologique remarquable.

La damnatio memoriae par Thoutmôsis III

Environ vingt ans après la mort d'Hatchepsout, Thoutmôsis III entreprit une campagne systématique pour effacer toute trace de sa règne. Cette damnatio memoriae, bien qu'intense, dura seulement deux ans et s'arrêta lors de l'intronisation d'Amenhotep II.

Les méthodes employées variaient en sévérité : du simple grattage des pronoms féminins au cisellement complet des images, en passant par le lissage, le colmatage ou le recouvrement de ses représentations.

Parfois, l'image d'Hatchepsout était remplacée par une table d'offrandes ou attribuée à Thoutmôsis II. Les ouvriers allèrent jusqu'à traîner ses statues vers des sites spécifiques où elles furent brisées à coups de marteau.

Les fouilles du XIXe siècle

Le premier visiteur moderne du temple fut Richard Pococke, un voyageur anglais, en 1737. Vinrent ensuite deux membres de l'expédition napoléonienne en 1798.

Cependant, les premières découvertes archéologiques significatives datent de 1817, réalisées par Giovanni Battista Belzoni et Henry William Beechey.

Auguste Mariette effectua les premières fouilles importantes dans les années 1850, révélant notamment les sanctuaires d'Hathor et d'Anubis. Entre 1893 et 1906, Édouard Naville et son assistant Howard Carter entreprirent l'excavation complète du temple pour l'Egypt Exploration Fund.

Les restaurations modernes

Depuis 1961, le Centre polonais d'archéologie méditerranéenne de l'Université de Varsovie mène d'importants travaux de restauration.

Ce projet, l'un des plus longs de l'archéologie moderne, a permis de remonter près de 10 000 blocs de pierre. Zbigniew Szafranski, chef de mission, décrit ce travail comme un "puzzle géant".

Des pluies torrentielles en 1991 et 1994 ont nécessité des consolidations d'urgence, retardant considérablement l'achèvement des travaux.

Découvertes récentes et objets retrouvés

En 2025, une mission archéologique a mis au jour une partie intacte des fondations du temple funéraire ainsi que 1 500 blocs décorés aux couleurs vives. Ces blocs représentent la reine et son successeur, Thoutmôsis III, accomplissant des rituels sacrés.

Zahi Hawass, dirigeant de l'expédition, les a qualifiés comme "les plus belles scènes" jamais vues. Sous les fondations, les archéologues ont découvert un dépôt intact d'outils cérémoniels portant le nom d'Hatchepsout, apportant un nouvel éclairage sur ce temple mystérieux qui continue de fasciner.

Plus de trois millénaires après sa construction, le temple hatshepsout continue de captiver les visiteurs du monde entier. Ce monument unique illustre parfaitement pourquoi certains sites archéologiques transcendent leur époque pour devenir des symboles intemporels.

Un témoignage du pouvoir féminin

Dans un monde antique dominé par les hommes, le Temple d'Hatchepsout représente un symbole extraordinaire d'affirmation féminine.

Cette femme-pharaon n'a pas simplement gouverné, elle a inscrit son règne dans la pierre avec une audace sans précédent. Pour de nombreuses visiteuses modernes, ce monument incarne un exemple précoce de leadership féminin face à des conventions rigides.

Par ailleurs, la façon dont Hatchepsout s'est fait représenter - tantôt avec des attributs féminins, tantôt avec des attributs masculins - résonne particulièrement avec les questions contemporaines d'identité et de genre.

Une œuvre d'art et de propagande

Ce temple constitue également un chef-d'œuvre de communication politique. À travers ses reliefs finement sculptés, Hatchepsout raconte sa propre version de l'histoire, justifiant son droit au trône et son lien avec les dieux.

En outre, la délicatesse de l'exécution artistique - des reliefs aux couleurs encore visibles par endroits - témoigne d'un raffinement qui continue d'impressionner les experts. L'harmonie architecturale entre le bâti et son environnement naturel offre ainsi une leçon intemporelle d'intégration paysagère.

Un site archéologique toujours actif

Malgré les nombreuses découvertes, le temple demeure un terrain de recherche fertile. Les équipes polonaises poursuivent leur minutieux travail de restauration depuis plus de six décennies.

En effet, chaque nouvelle saison de fouilles apporte son lot de surprises et révélations, maintenant le site dans une constante redécouverte.

Ce dialogue permanent entre le passé et le présent fait du Temple d'Hatchepsout bien plus qu'un simple monument figé - il reste un témoin vivant qui continue de livrer ses secrets aux générations actuelles.

À l'horizon des falaises thébaines, le temple d'Hatchepsout se dresse encore aujourd'hui comme l'un des plus beaux chefs-d'œuvre architecturaux au monde.

Cette merveille de pierre, connue sous le nom de Djeser Djeseru (« le sacré des sacrés »), perpétue la mémoire d'un règne exceptionnel malgré les siècles et les tentatives d'effacement.

En effet, contrairement à ce que l'on a longtemps cru, les recherches récentes suggèrent que la destruction des statues d'Hatchepsout par Thoutmôsis III n'était peut-être pas motivée par une antipathie liée à son genre, mais plutôt par des nécessités rituelles.

Certaines statues auraient même été endommagées simplement pour servir de matériaux de construction aux générations suivantes.

Néanmoins, le temple demeure le témoin privilégié d'une ère d'extraordinaire prospérité. Sa conception avant-gardiste, avec ses terrasses superposées qui s'élèvent progressivement vers le ciel, a influencé l'architecture des temples du Nouvel Empire.

D'ailleurs, la beauté extraordinaire du monument est considérée comme la plus grande réalisation de l'Égypte ancienne.

Par ailleurs, depuis 1961, d'importants travaux de restauration sont menés par le Centre polonais d'archéologie méditerranéenne. Ce projet titanesque a permis de remonter près de 10 000 blocs de pierre, révélant ainsi toute la splendeur originelle du temple.

Ainsi, malgré les tentatives de Thoutmôsis III d'effacer systématiquement l'héritage de cette femme pharaon, sa mémoire perdure à travers ce monument qui continue de fasciner chercheurs et visiteurs venus du monde entier.

Q1. Pourquoi le Temple d'Hatchepsout est-il considéré comme unique ?

Le Temple d'Hatchepsout se distingue par son architecture innovante en terrasses superposées, son intégration harmonieuse dans le paysage naturel et sa signification historique en tant que monument commandé par une femme pharaon. Il représente une rupture avec les traditions architecturales de l'époque.

Q2. Quelle est la signification religieuse du Temple d'Hatchepsout ?

Le temple est dédié à plusieurs divinités importantes, notamment Hathor, Anubis et Amon-Rê. Il comprend des sanctuaires spécifiques pour chaque dieu, ainsi qu'un espace pour le culte d'Hatchepsout elle-même, reflétant son statut divin en tant que pharaon.

Q3. Comment le Temple d'Hatchepsout a-t-il survécu au fil des siècles ?

Malgré les tentatives d'effacement par Thoutmôsis III et des siècles d'oubli, le temple a été redécouvert au XIXe siècle. Depuis, il fait l'objet de fouilles et de restaurations continues, notamment par le Centre polonais d'archéologie méditerranéenne depuis 1961.

Q4. Quelles découvertes récentes ont été faites sur le site du Temple d'Hatchepsout ?

Des fouilles récentes ont mis au jour des parties intactes des fondations du temple, ainsi que 1500 blocs décorés aux couleurs vives.

Un dépôt d'outils cérémoniels portant le nom d'Hatchepsout a également été découvert sous les fondations, apportant de nouvelles informations sur l'histoire du temple.

Q5. Pourquoi le Temple d'Hatchepsout continue-t-il de fasciner les visiteurs aujourd'hui ?

Le temple fascine par son témoignage du pouvoir féminin dans l'Égypte ancienne, son architecture exceptionnelle et son intégration dans le paysage.

Il reste également un site archéologique actif, où de nouvelles découvertes sont régulièrement faites, maintenant ainsi l'intérêt du public et des chercheurs.