Les 10 Palais d’Égypte à Voir Absolument

L'Égypte des palais dévoile ses secrets architecturaux à travers des édifices qui ont traversé les siècles en gardant intacte leur magnificence. Le palais d'el-Orouba, connu également sous le nom de palais d'Héliopolis, illustre cette remarquable capacité d'adaptation historique.

Érigé en 1910 comme établissement hôtelier de prestige, cet édifice somptueux accueillait alors l'élite mondiale avant de devenir, des décennies plus tard, la résidence officielle du président égyptien. Cette métamorphose exemplifie la manière dont ces monuments parviennent à redéfinir leur fonction tout en préservant leur grandeur originelle.

L'histoire des palais égyptiens plonge ses racines dans un passé millénaire, chaque pierre racontant un chapitre différent de cette saga architecturale. Les fouilles archéologiques récentes ont révélé des vestiges d'un complexe royal fortifié vieux de 3500 ans, confirmant que l'art palatial égyptien possède une profondeur historique exceptionnelle.

Ces monuments imposants dépassent leur simple fonction résidentielle pour devenir des chroniqueurs silencieux des mutations politiques et culturelles du pays. Le palais du Baron Empain témoigne de cette importance patrimoniale : sa restauration minutieuse a mobilisé jusqu'à 110 millions de livres égyptiennes.

De même, le palais Manial, dont l'édification débuta en 1899, exigea trois décennies de labeur architectural pour atteindre sa perfection définitive.

Cette exploration détaillée vous révélera les racines dynastiques de ces monuments exceptionnels, l'empreinte européenne qui a façonné leur conception, leur fonction politique à travers les âges, ainsi que les initiatives contemporaines de restauration et d'ouverture culturelle.

Vous découvrirez comment ces trésors nationaux continuent de captiver les visiteurs et les spécialistes du patrimoine, portant en eux l'essence même de l'identité égyptienne.

Découvrez nos forfaits touristiques en Égypte !

Table des matières:

- 1- Les origines royales : quand l'histoire rencontre l'architecture

- 2- L'empreinte européenne dans les palais égyptiens

- 3- Pouvoir et politique : les palais présidentiels d'Égypte

- 4- Restauration et ouverture au public : une nouvelle vie

- 5- Anecdotes, mythes et secrets des palais

- 6- De Notre Guide à Votre Prochain Voyage

- 7- FAQs

L'art palatial égyptien puise sa magnificence dans un héritage séculaire où les dynasties royales ont forgé des monuments d'exception.

Ces édifices somptueux portent en eux l'empreinte des souverains qui les ont conçus, chacun reflétant une vision particulière du pouvoir et de l'esthétique. Trois joyaux architecturaux incarnent cette rencontre fascinante entre autorité royale et excellence artistique.

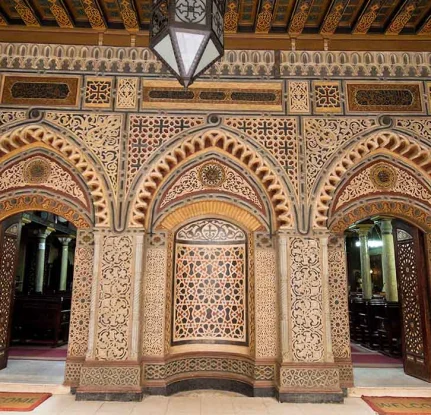

Palais Mohamed Ali à Manial : symphonie des arts islamiques

Sur l'île de Roda, au cœur du Caire, s'élève le palais Manial, véritable testament architectural du prince Mohamed Ali Tewfik. Neveu du khédive Abbas II, ce mécène éclairé entreprit en 1899 la construction d'une résidence qui défierait les conventions stylistiques de son époque.

Trente années de labeur méticuleux furent nécessaires pour achever cette œuvre qui marie avec une hardiesse remarquable les traditions ottomanes, mamloukes, persanes et andalouses.

L'originalité de ce palais réside dans sa conception muséale : le prince souhaitait créer un sanctuaire vivant des arts islamiques. Chaque salle révèle des trésors d'orfèvrerie, des manuscrits précieux et des mobiliers d'époque qui racontent l'histoire artistique de l'Orient.

Cette démarche visionnaire prenait tout son sens à une époque où l'Occident exerçait une influence grandissante sur les goûts esthétiques égyptiens.

Les jardins qui ceinturent le palais constituent un écrin botanique exceptionnel. Organisés en espaces thématiques distincts, ils accueillent des essences rares collectées aux quatre coins du globe.

La mosquée privée, ornée de mosaïques délicates et de boiseries finement ciselées, complète cette symphonie architecturale unique au monde.

Palais de la Gezira : témoin de l'ère khédiviale

Le quartier de Zamalek abrite le palais de la Gezira, édifice emblématique de l'ouverture égyptienne aux influences européennes. Érigé en 1869 pour célébrer l'inauguration du canal de Suez, ce monument exceptionnel devait accueillir l'impératrice Eugénie de France lors des festivités historiques de l'événement.

L'architecture de ce palais révèle un dialogue subtil entre esthétique néoclassique européenne et ornementation orientale. Les plafonds peints à la main côtoient des lustres en cristal imposants, tandis que les parquets en essences précieuses témoignent du raffinement de l'époque khédiviale. Cette fusion stylistique symbolise l'ambition de l'Égypte de se positionner comme pont entre deux mondes.

Aujourd'hui transformé en musée d'art moderne du Caire, ce palais continue d'émerveiller les visiteurs par ses salles majestueuses et ses escaliers monumentaux.

L'édifice perpétue ainsi sa vocation culturelle, offrant un cadre prestigieux aux créations artistiques contemporaines tout en préservant son héritage historique.

Palais Ras El Tin : sentinelle méditerranéenne du pouvoir

Alexandrie conserve dans le palais Ras El Tin un témoignage exceptionnel de la grandeur royale égyptienne. Construit entre 1834 et 1845 sous l'autorité de Mohamed Ali Pacha, ce palais servait de résidence estivale à la famille royale, loin des chaleurs accablantes de la capitale.

L'importance historique de ce lieu dépasse sa fonction résidentielle : c'est entre ses murs que le roi Farouk apposa sa signature sur l'acte d'abdication en 1952, scellant ainsi la fin de la monarchie égyptienne.

L'architecture du palais reflète les ambitions modernisatrices de Mohamed Ali, mêlant harmonieusement influences ottomanes et européennes.

Les jardins du palais s'étendent jusqu'aux rivages méditerranéens, offrant une perspective saisissante sur le port d'Alexandrie. Les appartements royaux, les salons de réception et les chambres privées conservent intacts les témoignages du raffinement de la cour égyptienne.

Colonnes de marbre, plafonds ornés et décorations murales narrent l'épopée d'une dynastie qui a profondément marqué l'histoire du pays. Ces trois palais révèlent comment l'architecture palatiale est devenue, au fil des siècles, le miroir des aspirations royales égyptiennes.

Chaque détail ornemental, chaque choix stylistique exprime la volonté des souverains d'affirmer leur légitimité tout en s'ouvrant aux courants artistiques de leur temps.

Visitez le Caire en 5 Jours !

L'architecture palatiale égyptienne des XIXe et XXe siècles révèle une fascinante synthèse culturelle où les traditions orientales accueillent les innovations occidentales.

Cette période d'ouverture artistique a donné naissance à des créations architecturales exceptionnelles, fruits d'une rencontre harmonieuse entre les savoir-faire européens et l'esthétique égyptienne ancestrale.

Palais du Baron Empain : l'Inde au cœur d'Héliopolis

L'audace architecturale trouve son expression la plus saisissante dans le palais du Baron Empain, édifice qui défie toutes les conventions stylistiques.

Érigé entre 1907 et 1911 sur commande du baron belge Édouard Empain, concepteur de la ville nouvelle d'Héliopolis, ce monument singulier illustre la capacité des architectes de l'époque à puiser leur inspiration aux sources les plus diverses.

L'architecte français Alexandre Marcel a orchestré une création architecturale sans précédent, fusionnant les codes décoratifs des temples hindous de Khajuraho et d'Orissa avec des éléments cambodgiens, le tout sublimé par une esthétique néo-baroque européenne.

L'édifice présente une structure rotative ornée de divinités hindoues, d'éléphants sculptés et de serpents stylisés, créant un ensemble d'une richesse ornementale stupéfiante.

L'intérieur révèle un raffinement technique remarquable : plafonds peints à la main, verrières polychromes et mosaïques sophistiquées témoignent de l'excellence des artisans européens.

L'innovation technique culminait avec un mécanisme rotatif permettant à la structure centrale de suivre la course solaire, prouesse d'ingénierie particulièrement remarquable pour l'époque.

Après des décennies d'abandon, ce joyau architectural a retrouvé sa splendeur grâce à une restauration minutieuse achevée en 2020. Désormais accessible au public, il attire des visiteurs internationaux fascinés par cette fusion architecturale unique entre l'Inde et l'Europe au cœur du Caire.

Palais Sakakini : l'influence baroque au Caire

Le palais Sakakini incarne l'adoption réussie des codes esthétiques baroques européens dans l'environnement urbain cairote. Construit en 1897 pour Gabriel Habib Sakakini, riche commerçant syrien, cet édifice témoigne de l'ascension sociale de la bourgeoisie cosmopolite égyptienne.

L'architecte italien Antonio Lasciac a conçu une œuvre d'inspiration néo-baroque particulièrement flamboyante, enrichie d'éléments rococo évoquant les palais vénitiens. La façade, rythmée par des colonnes corinthiennes, des balcons ouvragés et des sculptures élaborées, crée un contraste saisissant avec l'architecture traditionnelle environnante.

L'organisation spatiale du palais révèle une maîtrise architecturale consommée : quatre étages s'articulent autour d'un hall central couronné d'une coupole imposante.

Chaque espace intérieur déploie un décor somptueux : plafonds peints, dorures délicates et boiseries sculptées illustrent l'excellence de l'artisanat européen. Les motifs floraux et les ornements en stuc évoquent directement l'esthétique des palais italiens et français.

L'histoire du palais Sakakini connaît des péripéties révélatrices des transformations sociales égyptiennes. Après avoir servi d'hôpital durant la Première Guerre mondiale, puis d'abriter diverses institutions, l'édifice a subi les affres du temps. Les efforts de restauration entrepris visent aujourd'hui à préserver ce témoignage unique de l'influence européenne en Égypte.

Palais Tahra : élégance italienne dans les jardins de la Kobba

L'influence italienne atteint son apogée dans le palais Tahra, établi dans les jardins verdoyants de la Kobba au Caire. Construit durant les années 1930 pour la princesse Tahra, fille du roi Fouad Ier, cet édifice allie l'élégance européenne aux exigences du confort moderne.

L'architecte italien Ernesto Verrucci, habitué des commandes royales, a conçu une œuvre néo-Renaissance caractérisée par des proportions harmonieuses et des lignes épurées rappelant les villas toscanes. La façade, d'une sobriété élégante, s'anime de fenêtres à frontons triangulaires et de balustrades finement ciselées.

L'aménagement intérieur révèle le raffinement de la cour égyptienne : salons d'apparat, salles de réception et appartements privés témoignent d'un art de vivre sophistiqué.

Les marbres de Carrare, les lustres de Murano et les fresques réalisées par des artistes italiens créent une atmosphère résolument méditerranéenne. Les jardins, dessinés selon les principes horticoles italiens, déploient fontaines, parterres géométriques et allées ombragées.

Le palais Tahra exemplifie l'adaptation réussie des codes esthétiques européens au contexte égyptien. Cette synthèse subtile d'influences italiennes et d'éléments orientaux incarne la sophistication cosmopolite de l'Égypte pré-républicaine.

Ces trois réalisations architecturales illustrent les multiples facettes de l'influence européenne sur l'art palatial égyptien. Du fantastique indo-européen du Baron Empain au raffinement italien du palais Tahra, ces édifices témoignent d'une période de créativité architecturale intense où l'Égypte s'ouvrait aux influences occidentales tout en préservant son identité culturelle.

Ne manquez pas nos Croisière Sur Le Nil !

L'architecture du pouvoir égyptien s'exprime à travers des édifices qui ont servi de témoins aux grandes mutations politiques du pays. Ces palais présidentiels transcendent leur fonction résidentielle pour devenir des théâtres où se joue l'histoire contemporaine de l'Égypte, chaque salle ayant abrité des décisions qui ont façonné le destin national.

Palais d'Abdine : théâtre des révolutions politiques

Le palais d'Abdine occupe une position centrale dans l'histoire politique égyptienne moderne. Édifié en 1863 sous les ordres du khédive Ismaïl, cet imposant complexe architectural de 500 pièces a traversé les régimes successifs en gardant sa fonction stratégique.

Sa construction reflétait les ambitions modernisatrices de l'époque khédiviale, période où l'Égypte cherchait à s'affirmer sur la scène internationale.

L'importance historique de ce palais réside dans son rôle de catalyseur des changements politiques majeurs. Ses murs ont été témoins de l'ultimatum adressé au roi Farouk par les Officiers libres, moment décisif qui précipita la chute de la monarchie.

Cette transition historique illustre parfaitement comment l'architecture palatiale peut devenir le cadre des bouleversements politiques.

Aujourd'hui, le palais conjugue fonction muséale et activité diplomatique. Ses collections d'armes historiques, de décorations royales et d'objets d'art retracent l'évolution du pouvoir égyptien. Simultanément, ses salles de réception continuent d'accueillir les rencontres diplomatiques de haut niveau, perpétuant ainsi sa vocation politique originelle.

Palais de la Kobba : intimité du pouvoir présidentiel

L'histoire du palais de la Kobba révèle une approche différente de l'exercice du pouvoir présidentiel. Construit initialement comme résidence royale au début du XXe siècle, cet édifice a acquis une dimension particulière après sa transformation en résidence présidentielle. Sa localisation dans le quartier d'Héliopolis lui confère une atmosphère plus feutrée que ses homologues du centre-ville.

Cette résidence se distingue par son cadre paysager exceptionnel. Les jardins qui l'entourent créent une barrière naturelle avec l'agitation urbaine, offrant ainsi un environnement propice à la réflexion politique. L'architecture du palais, où se mélangent influences ottomanes et européennes, témoigne de l'évolution des goûts esthétiques de l'élite dirigeante égyptienne.

Le palais a accueilli plusieurs figures marquantes de la présidence égyptienne, notamment Gamal Abdel Nasser, qui y établit sa résidence durant son mandat. Cette continuité d'usage présidentiel confère au lieu une légitimité historique particulière, faisant de lui un symbole de la stabilité institutionnelle.

Palais présidentiel d'el-Orouba : modernité institutionnelle

L'évolution du palais d'el-Orouba symbolise l'adaptation des institutions égyptiennes aux exigences contemporaines. Sa transformation d'hôtel de luxe en centre décisionnel présidentiel illustre la capacité des édifices historiques à redéfinir leur fonction selon les besoins politiques. Cette métamorphose architecturale reflète les mutations profondes de l'État égyptien moderne.

L'architecture du palais exprime cette synthèse entre tradition et modernité qui caractérise l'Égypte contemporaine. Ses lignes élégantes, mêlant références occidentales et orientales, traduisent l'ouverture diplomatique du pays sur la scène internationale. Cette esthétique architecturale devient ainsi le reflet des orientations politiques nationales.

Actuellement, le palais concentre les principales activités présidentielles, des audiences officielles aux cérémonies d'État. Ses salons d'apparat, ornés de mobilier précieux et d'éclairages cristallins, constituent le décor protocolaire des grands moments de la vie politique égyptienne. Ces espaces témoignent de l'importance accordée au prestige institutionnel dans l'exercice du pouvoir.

Ces trois palais présidentiels retracent ainsi l'évolution politique de l'Égypte moderne, depuis les dernières décennies monarchiques jusqu'à l'époque républicaine contemporaine, démontrant comment l'architecture palatiale accompagne et symbolise les transformations du pouvoir.

Lis plus : Que Faire en Égypte ? Les Secrets Méconnus

Les palais historiques d'Égypte affrontent aujourd'hui les défis de la préservation patrimoniale, un enjeu crucial pour la transmission de cette richesse architecturale aux générations futures. Ces monuments exceptionnels, après avoir enduré des décennies de délaissement, renaissent désormais grâce à des initiatives de restauration d'une ampleur considérable.

Travaux de restauration du palais du Baron

Le palais du Baron Empain à Héliopolis, cette création architecturale singulière puisant son inspiration dans les temples hindous, a fait l'objet d'une restauration intégrale entreprise en 2017. Cette opération majeure, menée en collaboration avec le gouvernement belge, a requis un financement substantiel évalué entre 100 et 175 millions de livres égyptiennes.

Les travaux, parvenus à 90% d'achèvement en 2019, ont généré certaines polémiques, particulièrement autour des teintes choisies pour la façade.

Le général Hicham Samir, superviseur des projets de restauration, a justifié ces décisions en déclarant que les couleurs sont correctes et s'appuient sur des sources historiques.

Le palais a également été aménagé en musée d'artefacts, tandis que son toit panoramique a été réhabilité pour accueillir des concerts, renouant ainsi avec les pratiques de l'époque du Baron.

Le renouveau du palais Manial

Le palais de Manial a connu sa propre renaissance à partir de 2005, lorsque le service des antiquités a lancé un programme de restauration étendu qui s'est achevé par sa réouverture au public en 2015. Toutefois, les contraintes urbanistiques ont conduit à une réduction de moitié de la superficie totale du domaine.

Cette renaissance a connu un moment particulièrement symbolique avec la réouverture de la mosquée du palais aux fidèles après une décennie de fermeture pour travaux. Cette décision honore la volonté originelle du prince Mohamed Ali de faire de son palais un musée dédié aux "arts islamiques".

Accessibilité et billetterie pour les visiteurs

Ces palais restaurés accueillent désormais le public dans des conditions optimales. Le palais Manial ouvre ses portes quotidiennement de 9h00 à 17h00. La tarification des billets d'entrée demeure accessible, favorisant ainsi la démocratisation de l'accès à ce patrimoine.

Le palais du Baron Empain, accessible au public depuis 2020, attire une clientèle internationale. Cependant, l'accessibilité pose parfois des difficultés pratiques. Pour le palais Manial notamment, les visiteurs sont encouragés à opter pour le taxi plutôt que le véhicule personnel, compte tenu de la congestion urbaine et de la rareté des places de stationnement.

Ces initiatives de restauration s'inscrivent dans une stratégie plus vaste, initiée dans les années 1970, qui vise à reconvertir les anciens palais en musées et centres culturels, enrichissant ainsi l'offre touristique et culturelle égyptienne.

L'héritage des palais égyptiens dépasse leur seule valeur architecturale pour embrasser un univers de récits populaires et de mystères urbains. Ces narrations, forgées par l'imaginaire collectif et transmises oralement, enrichissent la perception culturelle de ces monuments historiques tout en révélant la fascination qu'ils exercent sur les populations locales.

Les légendes du palais du Baron

L'architecture singulière du palais du Baron Empain, inspirée des temples hindous, a naturellement nourri l'imagination populaire depuis sa construction.

La légende la plus répandue concerne la sœur du Baron, dont l'esprit hanterait prétendument les lieux après une chute mortelle depuis l'un des balcons.

Cette histoire, profondément ancrée dans la culture populaire du quartier d'Héliopolis, persiste malgré l'absence de fondements historiques documentés.

Les résidents locaux rapportent régulièrement des phénomènes inexpliqués, notamment des cris nocturnes émanant du palais. L'historienne Basma Selem qualifie ces récits de "fables absurdes", soulignant l'importance de distinguer les faits historiques des constructions mythologiques. Une autre légende évoque un incendie mystérieux qui se serait déclaré spontanément dans une chambre avant d'être éteint par une "main invisible".

Ces récits, bien qu'infondés, témoignent de l'impact culturel considérable de ce monument sur l'imaginaire égyptien contemporain.

La salle secrète du palais de la Gezira

Le palais de la Gezira, édifié pour accueillir l'impératrice Eugénie lors de l'inauguration du canal de Suez, présente des caractéristiques architecturales qui alimentent les spéculations historiques.

La structure complexe du bâtiment, notamment ses passages dissimulés reliant différentes sections, a donné naissance à des théories sur l'existence d'espaces secrets.

La tradition orale locale évoque l'existence d'une salle cachée où auraient été conservés des documents diplomatiques sensibles durant la période monarchique.

Ces affirmations, bien que non corroborées par les archives officielles, reflètent néanmoins la perception populaire de ce palais comme lieu de pouvoir et de secrets d'État.

La transformation actuelle du bâtiment en musée d'art moderne permet aux visiteurs d'explorer ces espaces tout en découvrant leur véritable fonction historique.

Histoires méconnues du palais Sakakini

Le palais Sakakini révèle des aspects historiques remarquables souvent méconnus du grand public. Construit en 1897 par Habib Pacha Sakakini, cet édifice fut le premier au Caire à disposer d'un ascenseur reliant directement les cuisines à la salle à manger, innovation technique extraordinaire pour l'époque.

L'étymologie du nom familial Sakakini, dérivé du terme arabe "sékkina" (couteau), rappelle les origines de cette dynastie d'armuriers syriens renommés.

L'impact urbanistique de ce palais mérite une attention particulière. Édifié sur l'ancien étang marécageux de "Kamzihi Al-Zaher", il devint le centre d'une place octogonale d'où rayonnent huit artères principales, conception directement inspirée de la place de l'Arc de Triomphe parisienne. Cette configuration urbanistique témoigne de l'influence européenne sur l'aménagement urbain cairote de la fin du XIXe siècle.

La richesse décorative originelle du palais était exceptionnelle : plus de 300 statues et fontaines de style italien ornaient les espaces intérieurs et extérieurs, créant un ensemble artistique unique qui contrastait remarquablement avec l'esthétique architecturale égyptienne traditionnelle environnante.

L'exploration des palais égyptiens révèle un héritage architectural d'une richesse exceptionnelle, où chaque édifice constitue un chapitre unique de l'histoire nationale.

Ces monuments majestueux portent en eux les traces des aspirations royales, des influences artistiques internationales et des mutations politiques qui ont façonné l'Égypte moderne. Leur capacité à traverser les siècles en préservant leur grandeur témoigne de la qualité remarquable de leur conception originelle.

L'identité distincte de chaque palais enrichit ce patrimoine architectural. Les résidences royales comme Manial et Ras El Tin expriment la vision dynastique de leurs créateurs, tandis que les palais présidentiels actuels, notamment Abdine et el-Orouba, illustrent la continuité institutionnelle entre les différentes époques politiques du pays.

L'empreinte européenne demeure particulièrement saisissante dans ces réalisations architecturales. Les créations du Baron Empain, les élégances baroques de Sakakini et les raffinements italiens de Tahra démontrent comment l'Égypte a su intégrer les influences occidentales tout en conservant son caractère oriental distinctif.

La renaissance contemporaine de ces monuments historiques marque une étape décisive dans leur préservation. Les initiatives de restauration menées par les autorités égyptiennes permettent aujourd'hui au public de découvrir ces trésors architecturaux, créant ainsi un pont entre le passé glorieux et les générations actuelles.

L'aura mystérieuse qui entoure certains de ces palais ajoute une dimension supplémentaire à leur attrait. Les récits légendaires du Baron Empain, les secrets architecturaux de la Gezira et les particularités historiques de Sakakini transforment chaque visite en une expérience culturelle immersive.

La découverte de ces palais dépasse largement la simple admiration esthétique. Elle permet de saisir comment l'architecture peut incarner les ambitions d'une civilisation et témoigner de son évolution à travers les siècles.

Aujourd'hui, ces monuments continuent de remplir leur mission culturelle, certains servant toujours aux fonctions officielles de l'État, d'autres accueillant musées et manifestations artistiques, garantissant ainsi la pérennité de ce patrimoine exceptionnel pour les générations à venir

Q1. Quels sont les palais les plus emblématiques d'Égypte ?

Parmi les palais les plus emblématiques d'Égypte, on peut citer le palais Manial au Caire, le palais du Baron Empain à Héliopolis, le palais d'Abdine au centre du Caire, et le palais Ras El Tin à Alexandrie.

Chacun représente une période importante de l'histoire égyptienne et un style architectural unique.

Q2. Comment l'influence européenne se manifeste-t-elle dans l'architecture des palais égyptiens ?

L'influence européenne est visible dans de nombreux palais égyptiens, notamment à travers des styles architecturaux comme le néo-baroque du palais Sakakini, l'inspiration hindoue-européenne du palais du Baron Empain, ou encore l'élégance italienne du palais Tahra. Ces palais témoignent de l'ouverture de l'Égypte aux influences occidentales aux 19e et 20e siècles.

Q3. Quels efforts ont été entrepris pour restaurer et préserver ces palais historiques ?

Des efforts considérables ont été déployés pour restaurer ces joyaux architecturaux. Par exemple, le palais du Baron Empain a bénéficié d'une restauration complète entre 2017 et 2020, tandis que le palais Manial a été rénové et rouvert au public en 2015. Ces projets visent à préserver le patrimoine tout en le rendant accessible aux visiteurs.

Q4. Existe-t-il des légendes ou des histoires mystérieuses liées à ces palais ?

Oui, plusieurs palais sont entourés de légendes. Le palais du Baron Empain, par exemple, serait hanté par l'esprit de la sœur du Baron. Le palais de la Gezira aurait une salle secrète ayant abrité des documents diplomatiques sensibles. Ces histoires ajoutent une dimension mystérieuse à ces lieux historiques.

Q5. Comment ces palais sont-ils utilisés aujourd'hui ?

Aujourd'hui, ces palais ont diverses fonctions. Certains, comme le palais d'Abdine, servent encore partiellement de lieux officiels pour la présidence.

D'autres, comme le palais Manial ou le palais du Baron Empain, ont été transformés en musées ouverts au public. Ils accueillent également des événements culturels, contribuant ainsi à l'offre touristique et culturelle de l'Égypte.