Médinet Habou : Le Temple Le Plus Impressionnant De Thèbes

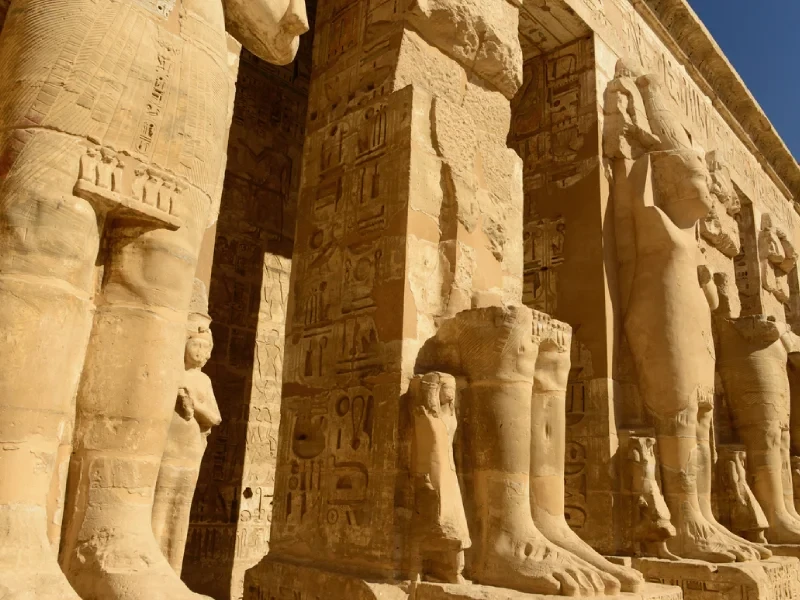

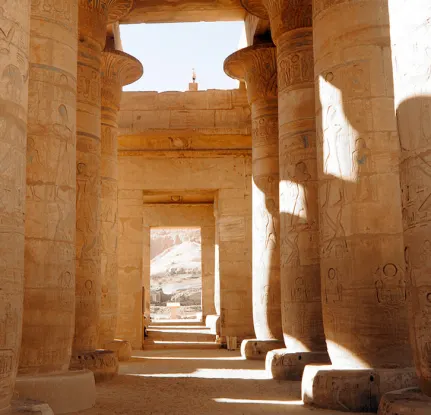

Médinet Habou représente le deuxième plus vaste complexe de temples de la région de Thèbes, après Karnak. Quand vous explorez ce chef-d'œuvre architectural, vous découvrez rapidement pourquoi il est considéré comme l'un des plus parfaits édifices que l'art égyptien nous ait laissé.

Autrefois nommé Djanet, ce site sacré est, selon la mythologie égyptienne, l'endroit où Amon a fait son apparition pour la première fois. Le temple des millions d'années de Ramsès III, mesurant environ 150 mètres de long, impressionne par son enceinte massive en briques crues d'environ 310 m x 210 m, s'élevant à 18 mètres de hauteur avec une épaisseur de 10,50 mètres.

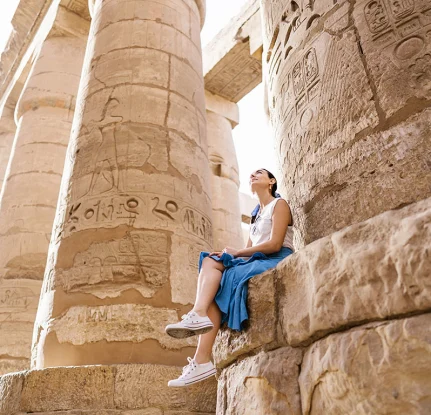

Plus remarquable encore, cette enceinte contient plus de 7.000 m² de reliefs et de murs décorés. Après avoir franchi son imposant pylône de 63 mètres de large, orné de scènes de guerre, vous serez frappé par l'excellent état de conservation des murs du temple, témoignant de la grandeur d'une civilisation qui employait environ 150 prêtres et disposait de plus de 60.000 ouvriers, paysans et travailleurs.

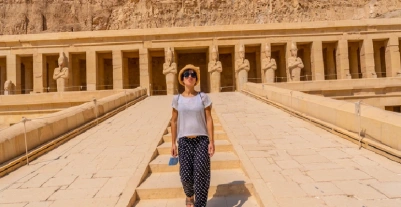

N'hésitez pas à choisir votre prochain Voyage en Égypte !

Table des matières:

L'entrée dans l'enceinte de Médinet Habou vous transporte instantanément dans un lieu chargé d'histoire millénaire et de spiritualité profonde. Ce temple, parmi les mieux conservés d'Égypte, raconte bien plus qu'une simple histoire architecturale - il révèle l'âme même de la civilisation pharaonique.

Le site de Djanet dans la mythologie

Djanet, nom originel de Médinet Habou, occupe une place primordiale dans la cosmogonie égyptienne. Ce lieu sacré est considéré comme la "butte primordiale" où, selon les textes religieux, le dieu Amon aurait fait sa première apparition au commencement du monde.

Par ailleurs, cette colline serait l'endroit exact où le panthéon des huit divinités primordiales (l'Ogdoade) aurait été enterré.

Le site était également associé au culte d'Amon de Djamet, forme locale du grand dieu thébain.

En effet, pendant la fête d'Opet, une des cérémonies religieuses les plus importantes de l'Égypte ancienne, la statue divine d'Amon quittait Karnak pour visiter ce lieu saint. Cette connexion spirituelle explique pourquoi tant de pharaons ont choisi d'y ériger leurs monuments, faisant de Médinet Habou un carrefour religieux essentiel.

La construction par Ramsès III

Le temple principal que vous pouvez admirer aujourd'hui est l'œuvre monumentale de Ramsès III (1184-1153 av. J.-C.), pharaon de la XXe dynastie. Connu comme son "temple des millions d'années", cette construction colossale servait à la fois de temple funéraire et de lieu de culte où le souverain, même après sa mort, continuerait d'être vénéré.

L'édification de ce chef-d'œuvre architectural s'étala sur près de 20 ans. La conception du temple suit un axe est-ouest typique, avec une succession de pylônes, de cours à portiques et de salles hypostyles menant au sanctuaire. Néanmoins, ce qui distingue particulièrement Médinet Habou est son caractère défensif inhabituel pour un temple égyptien.

La première particularité architecturale frappante est son entrée orientale, un migdol (tour-porte fortifiée) inspiré des forteresses syro-palestiniennes que Ramsès III avait rencontrées lors de ses campagnes militaires. Cette innovation témoigne de l'influence des cultures étrangères sur l'architecture égyptienne traditionnelle.

Les ajouts des dynasties suivantes

Bien que l'essentiel du complexe soit l'œuvre de Ramsès III, Médinet Habou a continué d'évoluer pendant des siècles. Durant la Troisième Période Intermédiaire (1069-664 av. J.-C.), le temple est devenu un centre administratif important. Les grands prêtres d'Amon, qui gouvernaient alors la Haute-Égypte, y ont ajouté plusieurs structures.

Sous les Ptolémées (305-30 av. J.-C.), un petit temple dédié à Thot fut construit, tandis que le culte d'Amon continuait de prospérer. Plus tard encore, à l'époque romaine, certaines parties du temple ont été réaménagées, notamment avec l'ajout de peintures dans les chapelles.

Fait remarquable, le site a même été transformé en village copte durant l'ère chrétienne. Les habitants ont construit leurs maisons directement dans les cours du temple et converti certaines salles en églises, comme en témoignent les restes de peintures chrétiennes visibles sur certains murs.

Cette utilisation continue du site pendant plus de trois millénaires illustre son importance exceptionnelle dans l'histoire égyptienne.

Que Faire en Égypte ? Les Secrets Méconnus

Ce qui distingue radicalement Médinet Habou des autres temples égyptiens est son caractère défensif prononcé. L'architecture de ce complexe monumental combine avec génie le sacré et le militaire, créant ainsi un lieu unique dans le paysage religieux de l'Égypte ancienne.

Le migdol : inspiration proche-orientale

La première particularité architecturale qui vous frappera en approchant Médinet Habou est son imposante entrée orientale. Ce portail fortifié, appelé "migdol", représente une innovation remarquable inspirée directement des forteresses syro-palestiniennes. Ramsès III, en fin stratège militaire, a importé ce modèle architectural après l'avoir observé lors de ses campagnes au Proche-Orient.

Contrairement aux entrées traditionnelles des temples égyptiens, ce migdol possède de larges fenêtres qui surplombent l'entrée principale et est décoré de têtes d'ennemis à sa base.

D'une épaisseur impressionnante de 10 mètres et d'une hauteur actuelle de 20 mètres, cette structure n'avait pas qu'une fonction symbolique - elle jouait un véritable rôle défensif.

À l'origine, le complexe comportait deux portes migdol : celle de l'est que vous pouvez admirer aujourd'hui, et une seconde à l'ouest lui faisant face. Cette conception inhabituelle en Égypte souligne l'importance accordée par Ramsès III à la protection physique de son temple funéraire.

Les enceintes et leur rôle défensif

L'ensemble du complexe est entouré d'une massive enceinte en briques crues mesurant environ 210 mètres sur 300 mètres. Cette muraille monumentale s'élève à 18 mètres de hauteur avec une épaisseur impressionnante de 10 mètres, englobant un territoire de 66 kilomètres carrés.

Des portes fortifiées percent les murs est et ouest, renforçant encore le caractère défensif de l'ensemble.

À l'intérieur de cette enceinte se déploie le temple principal qui contient plus de 7 000 m² de reliefs muraux décorés. L'axe du temple est orienté est-ouest, suivant la tradition égyptienne.

Néanmoins, contrairement aux autres temples funéraires thébains, la robustesse des murailles et l'agencement défensif témoignent d'une préoccupation sécuritaire qui dépasse le simple symbolisme religieux.

Le temple comme forteresse-refuge

Cette configuration militaire n'était pas qu'une démonstration de puissance – elle répondait à des besoins concrets. En effet, plus tard dans l'histoire égyptienne, pendant la période troublée des guerres civiles opposant le Grand Prêtre d'Amon au vice-roi de Koush, Médinet Habou servit de véritable refuge grâce à ses fortifications exceptionnelles.

La dualité de l'architecture de Médinet Habou reflète parfaitement la vision de Ramsès III : un lieu de culte divin protégé par une puissance militaire inébranlable. Cette conception architecturale unique transforme le temple en un manifeste de pierre où s'entremêlent adoration des dieux et démonstration de force terrestre.

Ainsi, en franchissant aujourd'hui ces murailles, vous traversez bien plus qu'un simple portail – vous pénétrez dans une forteresse sacrée où chaque pierre raconte l'histoire d'un pharaon déterminé à protéger son héritage spirituel par tous les moyens, y compris militaires.

Splendeur du Nil Louxor et Assouan !

Au-delà de sa structure impressionnante, Médinet Habou était avant tout un sanctuaire vibrant d'activités religieuses quotidiennes. Les murs de ce temple ne se contentent pas de raconter des victoires militaires, ils révèlent la richesse spirituelle qui animait ce lieu sacré pendant des siècles.

Le calendrier des fêtes religieuses

L'ensemble du mur sud du temple est orné d'un calendrier liturgique monumental contenant 1470 lignes de hiéroglyphes. Ce document exceptionnel détaille méticuleusement les offrandes nécessaires pour les fêtes quotidiennes, mensuelles et annuelles, toutes datées selon le calendrier civil égyptien.

Les festivités religieuses égyptiennes s'articulaient principalement autour de processions terrestres et fluviales, célébrées à des dates précises du calendrier officiel.

Fait remarquable, l'année officielle de 365 jours étant légèrement plus courte que l'année solaire (365 jours et quart), les mois officiels se décalaient progressivement, au point que les fêtes "hivernales" pouvaient tomber en été.

Parmi les célébrations majeures inscrites sur ce calendrier figurent :

-

Le Nouvel An (1er jour du 1er mois), considéré comme l'anniversaire du dieu solaire Ra-Horakhty

-

La fête de Wag (18e jour du 1er mois)

-

Le festival d'Ipet, grande festivité de 27 jours dédiée à Amon de Louxor

-

Les cérémonies de Khoiak, centrées sur le mythe d'Osiris

Les cultes d'Amon, Ptah et Osiris

La deuxième cour du temple est consacrée aux scènes de processions religieuses, notamment celles dédiées aux dieux Min et Sokar. Dans une adresse solennelle à Amon-Rê, Ramsès III proclame : Voici, je connais l'éternité, ô mon père auguste, et je ne suis pas ignorant de l'éternité votre force est plus grande que celle des autres dieux".

Le culte d'Osiris occupait une place privilégiée à Médinet Habou. Chaque année, pendant le mois de Khoiak (à cheval sur nos mois d'octobre et novembre), se déroulaient les Mystères d'Osiris, commémorant le meurtre et la régénération du dieu.

Ces célébrations coïncidaient astucieusement avec la décrue du Nil, quelques semaines avant que les champs puissent être ensemencés.

Les pratiques cultuelles ne se limitaient pas aux espaces intérieurs du temple. Aux portes mêmes du sanctuaire se déroulaient des rituels accessibles aux personnes n'ayant pas accès aux espaces sacrés.

Ces "portes-de-l'adoration-du-peuple" permettaient aux fidèles d'adresser leurs supplications aux images divines gravées dans ces passages.

Les scènes agricoles de l'au-delà

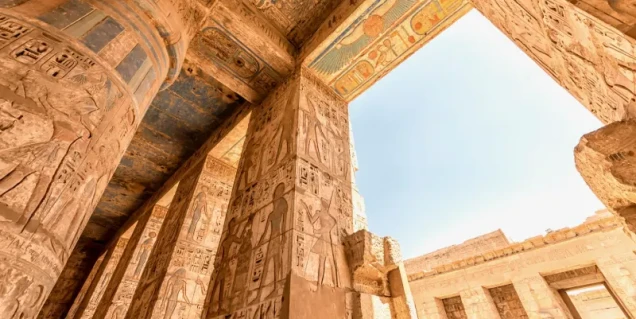

Les 7 000 mètres carrés de reliefs bien conservés de Médinet Habou représentent non seulement des scènes guerrières mais aussi des cérémonies religieuses parmi les mieux préservées jamais découvertes.

Le grand calendrier des fêtes indiquait la succession des rituels à célébrer tout au long de l'année, rappelant aux profanes que le temple était en perpétuelle activité et que la prospérité du pays dépendait de lui.

Dans la conception égyptienne, le cycle agricole reflétait parfaitement celui de la vie, de la mort et de la renaissance. Les ingrédients utilisés dans les rituels osiriens (orge, terre, eau, dattes, minéraux, aromates) étaient tous chargés d'un fort symbolisme, en relation avec les principaux cycles cosmiques - révolution solaire, phases lunaires, crue nilotique et germination.

Offres de Croisières sur le Nil !

Les murs de Médinet Habou ne servent pas uniquement de support architectural - ils constituent un véritable manifeste politique gravé dans la pierre. Sur les 7 000 m² de reliefs muraux qui ornent le temple, Ramsès III a orchestré une campagne de propagande remarquablement sophistiquée pour immortaliser sa puissance.

Les reliefs de victoires sur les Libyens

Sur les murs nord et sud du premier pylône, d'impressionnantes scènes de bataille illustrent la victoire de Ramsès III sur les Libyans. Le pharaon, représenté en taille démesurée par rapport aux autres personnages, charge ses ennemis depuis son char royal tandis que son infanterie met en déroute les forces adverses.

Ces reliefs ne se contentent pas de raconter un événement historique - ils servent également de chronique officielle. Sur le mur nord figurent notamment treize scènes militaires formant une narration continue qui commence avec la campagne libyenne et se termine par l'affrontement avec les "peuples de la mer".

Ces représentations détaillées, datées précisément de l'an 5 et de l'an 11 du règne de Ramsès III, constituent un témoignage historique inestimable sur ces conflits.

La représentation des ennemis capturés

L'humiliation des ennemis vaincus est un thème récurrent à Médinet Habou. Aux pieds des pylônes figurent des territoires conquis représentés comme des forteresses circulaires surmontées de captifs ligotés.

Par ailleurs, des carreaux de faïence colorée ornant jadis le sol du palais représentaient des prisonniers enchaînés, identifiables par leurs caractéristiques ethniques distinctives : Hittites, Bédouins, Syriens, Nubiens et Libyens.

Le motif du "roi frappeur" se retrouve notamment sur la face sud-est du temple : Ramsès y apparaît, tenant par les cheveux un groupe d'étrangers qu'il s'apprête à exécuter avec sa masse d'armes, sous le regard approbateur du dieu Amon-Rê qui lui tend une épée.

Cette représentation symbolique, loin d'être une simple vanité royale, illustrait la vision cosmologique égyptienne opposant l'ordre (maat) au chaos (isfet).

La mise en scène du pharaon divinisé

Les scènes militaires s'intègrent dans un discours plus large glorifiant la nature divine du pharaon. Après chaque victoire, Ramsès III est représenté ramenant ses prisonniers aux dieux Amon et Mout, réaffirmant ainsi son rôle d'intermédiaire entre les mondes divin et terrestre.

Sur les tours du premier pylône, le pharaon apparaît coiffé alternativement de la couronne rouge puis de la couronne blanche, symbolisant son autorité sur la Haute et la Basse Égypte. Dans ces scènes ritualisées, les dieux conduisent eux-mêmes des groupes de captifs vers le souverain, légitimant ainsi sa domination sur les peuples étrangers.

Ainsi, l'art à Médinet Habou ne servait pas qu'à embellir le temple - il constituait un puissant outil de communication politique renforçant l'autorité du pharaon et la stabilité de son règne.

Depuis plus de deux siècles, Médinet Habou fascine les explorateurs et archéologues qui ont progressivement révélé ses secrets. Ce site exceptionnel continue d'enrichir notre compréhension de l'Égypte ancienne.

Les fouilles de Mariette et Daressy

Vivant Denon fut le premier Européen à décrire le temple dans la littérature moderne entre 1799 et 1801. Par la suite, Jean-François Champollion y séjourna pendant deux semaines en 1829 lors de l'expédition franco-toscane.

Néanmoins, les véritables travaux d'excavation débutèrent lorsque le Service de Conservation des Monuments de l'Égypte fut créé sous la direction d'Auguste Mariette. Entre 1859 et 1899, Médinet Habou devint l'un des premiers sites systématiquement fouillés. Les inspecteurs Bonnefoy (1859), Gabet (1860-1863) puis Georges Daressy (1888-1899) supervisèrent ces travaux.

Malheureusement, durant cette période, de nombreux bâtiments de l'époque gréco-romaine, notamment une église byzantine dans la deuxième cour, furent détruits sans documentation.

L'apport de l'Oriental Institute

Le tournant majeur dans l'étude scientifique de Médinet Habou survint en 1924 avec l'arrivée de l'Institut Oriental de l'Université de Chicago. Sous la direction d'Uvo Hölscher pour les aspects architecturaux (1924-1932) et d'Harold Nelson pour l'épigraphie, les fouilles atteignirent un niveau de rigueur sans précédent.

À leur arrivée, le complexe était recouvert de monticules de débris atteignant 3 à 6 mètres de hauteur. Ces équipes ont poursuivi leur travail presque continuellement jusqu'à aujourd'hui, interrompu uniquement pendant la Seconde Guerre mondiale (1940-1946).

Les découvertes sur la société ramesside

Ces décennies d'exploration ont permis de documenter plus de 7 000 m² de reliefs muraux décorés. Parmi les découvertes majeures figure le calendrier liturgique contenant 1 470 lignes de hiéroglyphes sur le mur sud entier, considéré comme l'inscription hiéroglyphique la plus longue d'Égypte.

Les expéditions ont également révélé d'importantes scènes militaires des années 5 et 8 du règne de Ramsès III, documentant ses conflits avec les Libyens, les Nubiens et les mystérieux "Peuples de la mer". Ces recherches méthodiques ont transformé Médinet Habou en une source inestimable d'informations sur l'histoire militaire, religieuse et administrative de l'époque ramesside.

Parmi tous les monuments de l'Égypte ancienne, Médinet Habou se distingue par une combinaison unique d'éléments architecturaux, historiques et religieux. Cette synthèse exceptionnelle en fait un témoin incomparable de la civilisation pharaonique.

Avec ses 66 000 mètres carrés, Médinet Habou représente le deuxième plus grand complexe templier de l'ancienne Égypte. Sa conception particulière, alliant temple funéraire et centre administratif fortifié, en fait un site sans équivalent dans le paysage architectural égyptien.

L'état de conservation remarquable des 7 000 m² de reliefs muraux offre aux visiteurs une expérience immersive rare. Ces décorations, parmi les mieux préservées d'Égypte, ont conservé par endroits leurs couleurs d'origine.

La longévité d'occupation du site impressionne également. Du Nouvel Empire jusqu'à l'époque copte (IXe siècle), Médinet Habou est resté un lieu vivant, constamment adapté aux besoins changeants de la société égyptienne. Cette continuité historique exceptionnelle témoigne de son importance stratégique et spirituelle.

Enfin, son double rôle de forteresse-refuge pendant les périodes troublées et de centre économique autonome, avec ses ateliers, greniers et logements pour prêtres, en fait bien plus qu'un simple lieu de culte.

Cette multifonctionnalité remarquable illustre parfaitement la vision politique et religieuse de Ramsès III, transformant Médinet Habou en véritable microcosme de la civilisation égyptienne.

Q1. Quelle est la particularité architecturale la plus remarquable de Médinet Habou ?

La caractéristique architecturale la plus frappante de Médinet Habou est son entrée fortifiée appelée "migdol", inspirée des forteresses syro-palestiniennes.

Cette structure massive, avec ses larges fenêtres et sa décoration unique, témoigne de l'innovation architecturale et du souci de défense de Ramsès III.

Q2. Pourquoi Médinet Habou est-il considéré comme un site sacré important ?

Médinet Habou, anciennement appelé Djanet, est considéré comme le lieu où le dieu Amon serait apparu pour la première fois selon la mythologie égyptienne.

Ce site était également associé au culte d'Amon de Djamet et jouait un rôle crucial dans les cérémonies religieuses importantes comme la fête d'Opet.

Q3. Quelles informations historiques les reliefs de Médinet Habou nous fournissent-ils ?

Les reliefs de Médinet Habou offrent des informations précieuses sur les campagnes militaires de Ramsès III, notamment ses victoires sur les Libyens et les "Peuples de la mer".

Ces représentations détaillées, datées précisément, constituent un témoignage historique inestimable sur ces conflits de l'Égypte ancienne.

Q4. Comment le temple de Médinet Habou a-t-il évolué au fil du temps ?

Bien que principalement construit par Ramsès III, Médinet Habou a continué d'évoluer pendant des siècles. Des ajouts ont été faits pendant la Troisième Période Intermédiaire, l'époque ptolémaïque et même romaine.

Le site a même été transformé en village copte durant l'ère chrétienne, témoignant de son importance continue pendant plus de trois millénaires.

Q5. Quelle est l'importance du calendrier liturgique inscrit à Médinet Habou ?

Le calendrier liturgique de Médinet Habou, considéré comme l'inscription hiéroglyphique la plus longue d'Égypte, détaille méticuleusement les offrandes nécessaires pour les fêtes quotidiennes, mensuelles et annuelles.

Ce document exceptionnel nous offre un aperçu unique des pratiques religieuses de l'Égypte ancienne et de l'organisation du culte dans les temples.